在人民英雄纪念碑上有十块浮雕。

其中东面的第二块是太平天国运动的“金田起义”。

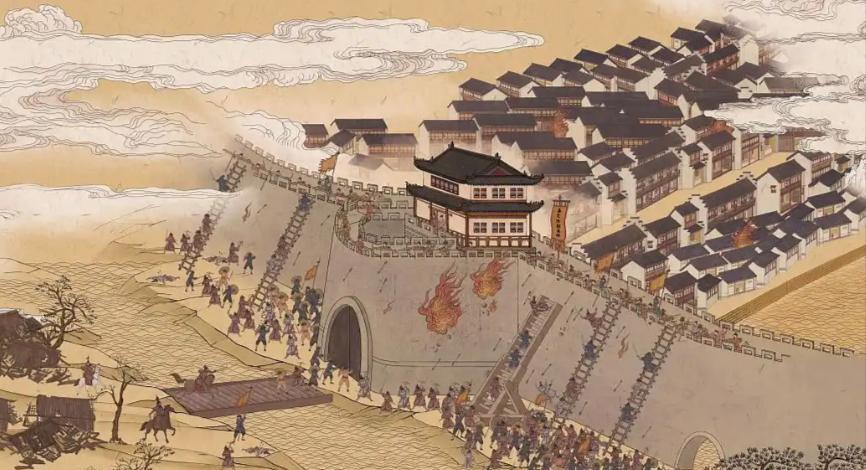

数千万人在战火中逝去,社会被撕开巨大伤口。但悲剧里,藏着两个改变中国走向的意外转折。

太平天国对西方技术主动接纳。当太平天国将士拿着洋枪洋炮冲锋时,清朝官员第一次真切看见 “船坚炮利” 的厉害。

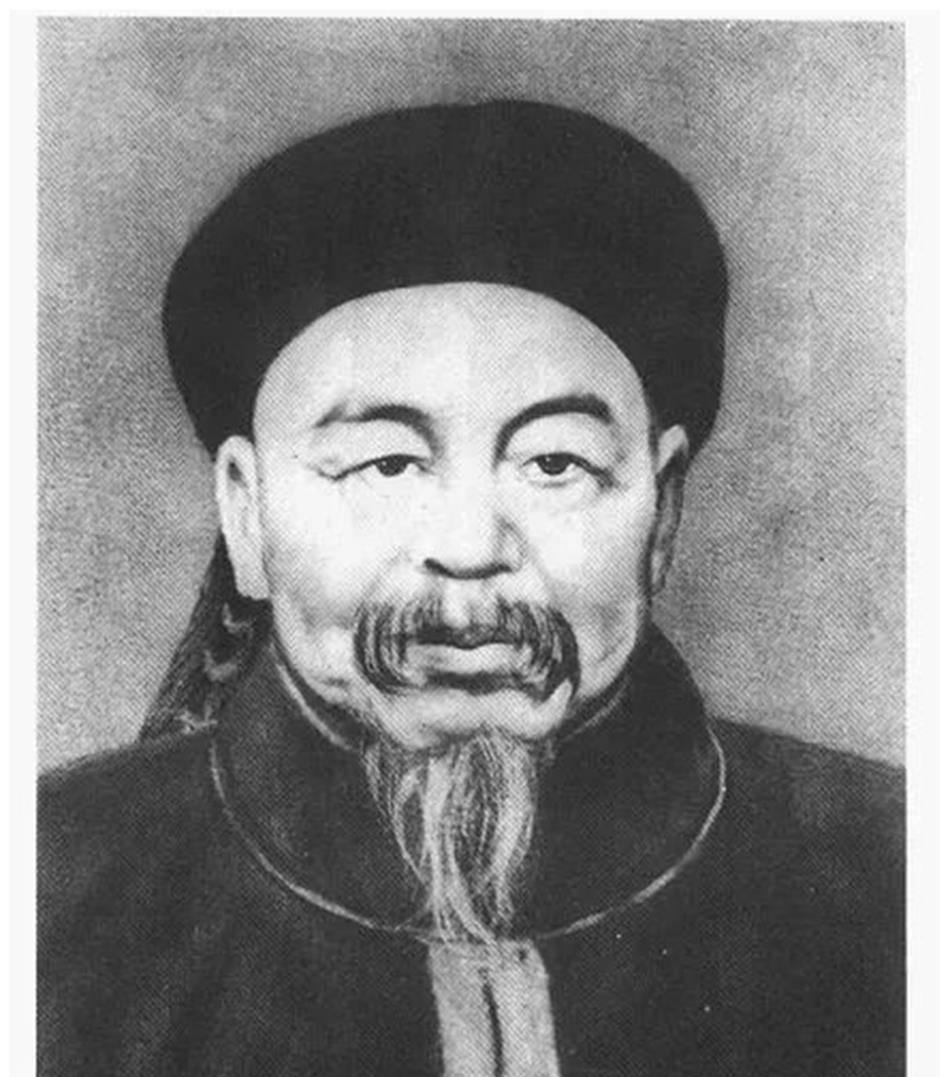

曾国藩、李鸿章这些人在战场上吃了亏,才明白老祖宗的法子顶不住新世道,深刻认识到「师夷长技」的必要性。江南制造总局、金陵机器局就这么办起来了,枪炮生产跟上了近代节奏。

打仗,你要有钱,打胜仗,你要更有钱。为筹措军费,清政府被迫允许地方开征厘金、设立海关,中国最早的近代税收体系就这么慢慢成形。同文馆这类新式学堂也办起来了,孩子们不再只背四书五经,开始学外语、算学。传统教育的那层壳,悄悄裂开了缝。

太平天国让清政府不得不把权力下放给地方督抚,而且是前所未有的军政大权。曾国藩练湘军,开创「兵为将有」的募兵制,打破了八旗、绿营的国家军队体系。到1864 年,湘军将领当总督的占了全国三分之一多,当巡抚的快一半。

地方自己收厘金,江苏一省一年能收 400 万两,比朝廷给的拨款还多。财政攥在自己手里,朝廷想调钱也难。督抚还能保举官员,布政使、按察使这类大官都能说了算。地方势力就这么一点点起来了。

汉族官僚集团借助镇压起义的契机开始登上历史舞台,他们既是传统体制的维护者,也是近代化转型的推动者。

1900 年 “东南互保”,李鸿章、张之洞这些督抚敢不听朝廷的,直接跟洋人订约。这说明地方实力派已经能和中央分庭抗礼,中央集权体制开始渐进式解体。

乱世要用猛药。太平天国就像一把重锤,把旧制度敲出了缝。近代化的种子从裂缝里钻出来,权力格局也跟着变了样。

这些变化有好有坏,却实实在在推着中国往前挪。旧时代在炮火里松动,新时代的影子,就藏在这些意外里。

就像有的学者说,若太平天国未被镇压,以《资政新篇》提出的发展铁路、银行等构想,其近代化进程可能比洋务运动更早更深入。

那些在当时看来不过是清政府 “权宜之计” 的应对,在后人眼里,都是旧制度松动的信号。在当时或许只是惊涛里的浪花,回头看,已是推开新时代闸门的力量。