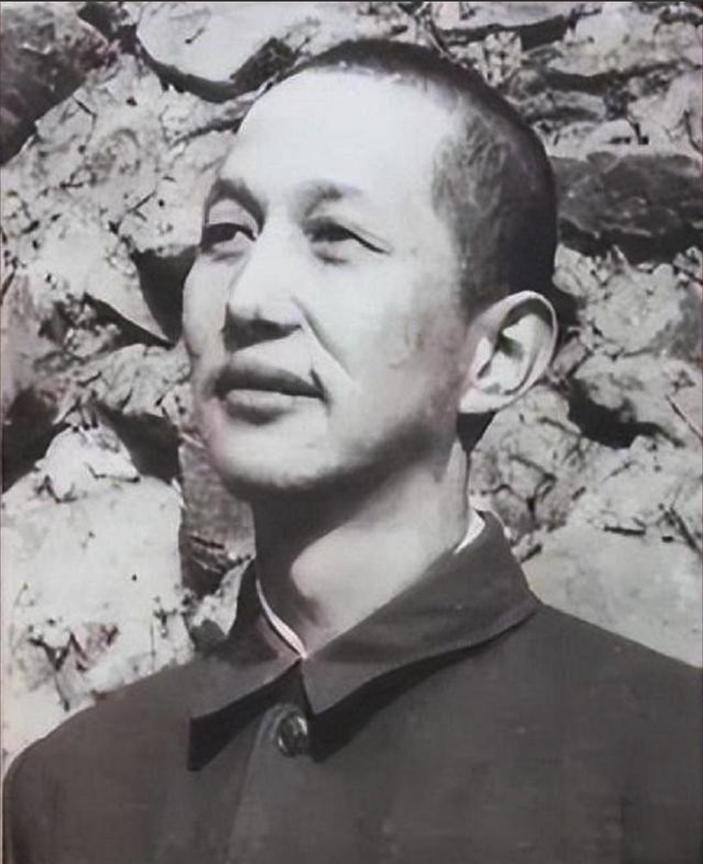

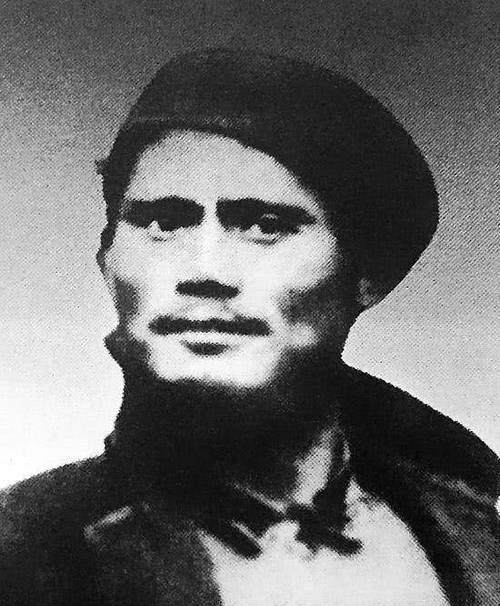

1960年,哈军工院长陈赓办公室冲进一个女孩,她大声问:“凭什么不录取我,我就要上。” 陈赓说:“你谁家的孩子?” “我没问题!我愿意接受任何审查!”1960年,哈工大院长办公室里传出了倔强的声音,只见一个女孩手里攥着被退回的报名表,眼神坚定且坦荡。 这个女孩就是左太北,她的名字是彭德怀取的,寓意“太行山以北”,因为那里是她的父亲左权牺牲的地方。 1942年5月,左权在十字岭战役中突围时,为掩护战友壮烈牺牲,那年左太北还不满两岁,对父亲的记忆几乎空白。 她只能从母亲刘志兰的泪水和彭德怀的回忆中,去拼凑那个素未谋面的英雄,然而这样一个光荣烈士的后代,竟然因为政审没通过被拒绝录取,实在令人费解。 陈赓院长看着左太北远超录取分数线的优异成绩,感慨万分,可左太北的家庭资料里,“伯伯曾任职国民党”那行字,成了政审标准里难以逾越的一道坎。 那时的中国正是攥紧拳头搞建设的关键时期,哈军工作为培养国防人才的摇篮,招生条件简直比筛沙子还要严格。 每个学生的档案都要摊在阳光下晒透,祖辈三代的履历要像解连环一样捋清楚,毕竟这里的课堂连着导弹发射架,实验室里藏的是国家命脉。 所以当调查出左太北的二伯曾是国民党军官时,尽管父亲是抗日英烈,但“国民党亲属”的标签还是把她从录取名单中刷了下来。 但陈赓的态度改变了左太北的命运。他深知左权的牺牲对于革命的意义,更明白烈士后代的忠诚不应被质疑。 于是陈赓顶着压力,调来了左太北的全部档案——看到她从小学到高中的成绩单上满是“优秀”,看到她在入团申请书里写着“我要像父亲那样为党和国家奉献终生”。 陈赓坚定地说:“她不够资格,谁够资格?”这句话不仅是对左太北的认可,更是对那个年代僵化审查制度的挑战。 政审结论下来那天,左太北跑到操场上,对着太行山的方向哭了好久,在哈军工的五年里,她始终把父亲的照片带在身上,时刻提醒自己——永不放弃,永远向前! 毕业后,左太北投身国防科研,在航空航天领域发光发热,不仅参与军工科研与生产,还为优化国防布局作出重大贡献。 今天,我们回望这段历史,不仅是为了铭记左权的牺牲,更是为了致敬左太北这样的英烈后代,当年父亲牺牲时,左太北未能喊出一声“爸爸”,但此后她所走的每一步,都是在践行父亲的遗志。 信息来源: 澎湃新闻|“一人犯罪,影响三代”的考公限制,需要讲讲明白 文|墨海 编辑|史叔

评论列表