潮新闻记者何冬健通讯员盛汪淼芷肖乐

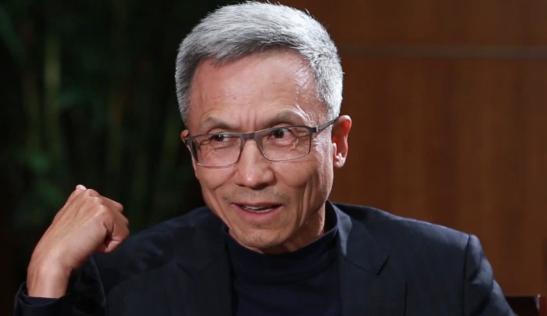

北京时间7月11日晚,穿着一身灰白格子衬衫的“码农”王坚,站上了联合国的2025年人工智能造福人类全球峰会的发言席。随即,掌声响起。

这是发生于瑞士日内瓦的一幕。台下,来自世界各地的人工智能科学家们身着休闲西装或格子衬衫,聚精会神;台上,中国工程院院士、之江实验室主任王坚,将实验室研发科学模型与三体计算星座、践行开放科学的故事娓娓道来。

人工智能的之江实践何以登上联合国讲台?

王坚说,当前我们进入了“计算密集、数据驱动、基于模型”的第三范式,可以称之为“计算范式”。

在之江实验室,“计算范式”正成为新事物的“加速器”。

地学大模型GeoGPT,初始于云栖工程院,由之江实验室主导打造,受深时数字地球国际大科学计划使命愿景启发。它包含了深度检索和分析理解、文献阅读和数据抽取、地质图问答和生成、知识图谱提取与构建等一系列科研工具,以及智能体开发平台。

在王坚的讲述中,该大模型已通过人工智能技术将化石孢子属种数量从68个扩展到3878个,实现了前所未有的数量级飞跃。英国地质调查局前首席科学家迈克·斯蒂芬森认为,“GeoGPT在资源获取困难地区具有特殊价值”。截至目前,GeoGPT已吸引来自135个国家的4万余名地球科学研究者注册使用,帮助众多该领域的科研人员提升了研究效率。

“没有人工智能技术,科学家可能一生都无法实现某些发现。”王坚补充说,“不要把人工智能当成一个简单的工具,它不仅改变科学研究的方法,甚至改变你提问题的方法。”

“计算范式”更是一种思考方式的改变——每周一、三、五,之江实验室6号楼的会议室里,大模型“种子班”的青年科学家聚在一起,开展头脑风暴。在之江实验室,“干好智能计算一件事”已成为共识。若你偶遇一位行色匆匆的科研人员,并出于好奇提出任何关于人工智能的疑问,他们定会停下脚步,热情洋溢向你比划上半天。

这群科学家怀揣着一个更为宏大的梦想:从仅仅“描述世界”跃升至真正“理解科学”的崭新境界。随着人工智能不断向深层认知范式迈进,之江实验室在开拓GeoGPT等前沿领域模型的同时,正全力聚焦于科学基础模型领域的深耕,打造021LargeScienceModel。

“所有早期的先驱者都在思考,人工智能和人类智能之间的关系是什么?在我看来人工智能并不直接对应人的智能,作为一种技术,人工智能帮助拓展的是人类创造力。”王坚说。

太空中的算力与人工智能,又将这一想法延伸到了更广阔的宇宙范围当中。今年杭州“2050”大会的探索空间,有一个主题展区叫做“人类距离太空只有100公里”。王坚觉得老是提到“人类”略显沉重,无端地为这一触手可及的事物增添了距离感。他更倾向于以一种轻松愉悦的方式表达,比如:“你的家园,距离太空不过100公里。”

三体计算星座,是他为世界各国科学家带来的另一个借助“计算范式”突破的案例。今年5月14日,由之江实验室牵头研发的太空计算星座成功发射,12颗计算卫星成功入轨,是实现算力上天、在轨组网、模型上天的太空计算的第一步。。

演讲中的王坚兴致勃勃:“为了探索距离地球约100至150万公里的日地第五拉格朗日点,我们亟需太空计算技术的强有力支撑。”通过构建三体计算星座,能够实现跨卫星编队的数据转发。

“计算范式”,既是一种可资借鉴的案例,又是一条前行的路径。同日,峰会《人工智能向善创新实践案例集》发布,之江实验室两项科学模型成果GeoGPT及OneAstronomy收录其中,展示了大模型等人工智能技术在地学科学研究、海洋生态监测与保护以及宇宙探索中的应用效果。GeoGPT从全球200多个评选案例中脱颖而出,获评国际电信联盟颁发的优秀创新实践案例奖。

之江实验室正聚焦智能计算,通过算力、数据、模型体系化的创新,为推动“人工智能+科学”提供核心动力,并期待与全球科学家携手,以人工智能延展人的创造力,解决人类社会面临的共性挑战。