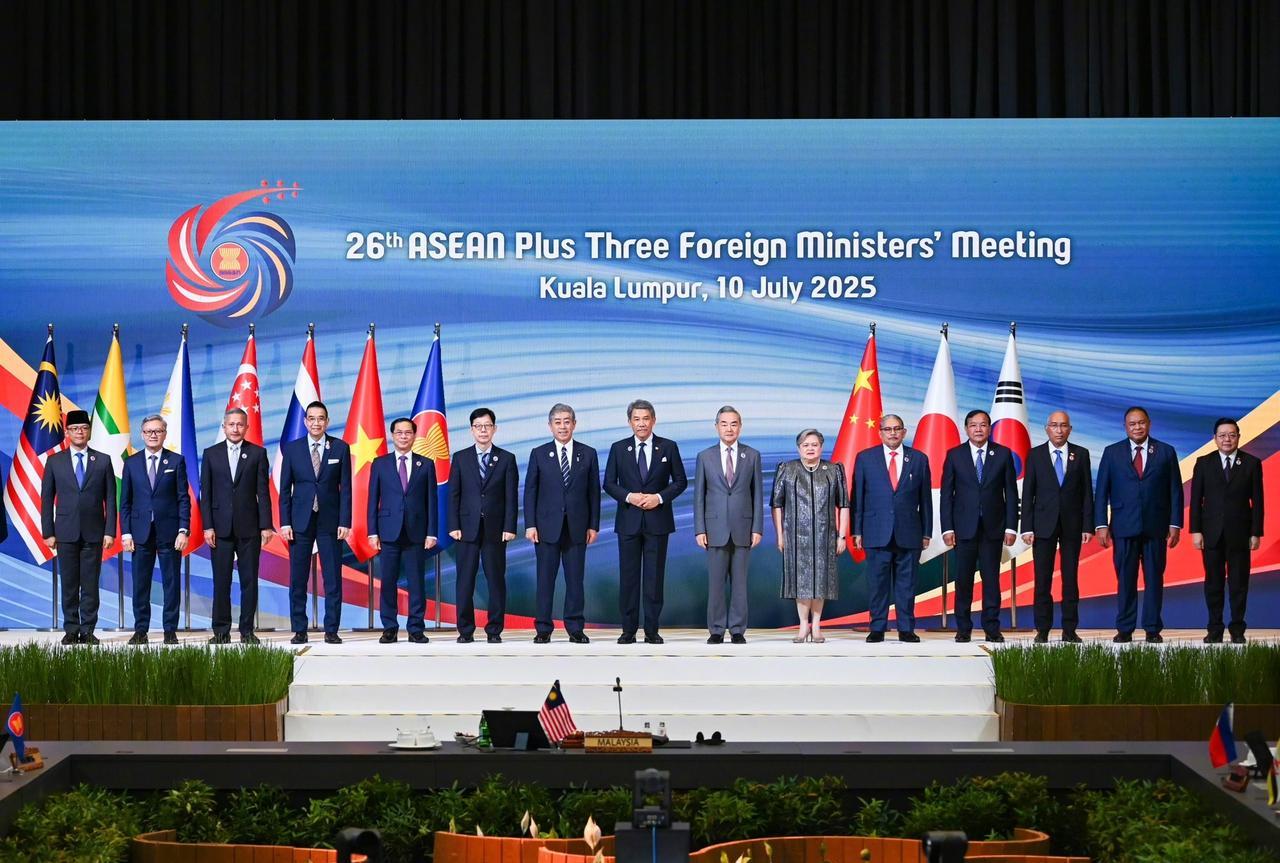

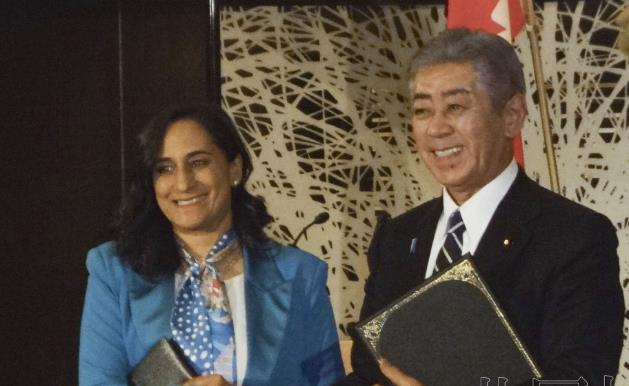

当着中国外长王毅的面,日本外相给中国提出三个难题! 当地时间 7 月 10 日,日本外务大臣岩屋毅在吉隆坡参加东盟外长会议期间,与中国外长王毅举行双边会谈时抛出三个争议性要求。这场 45 分钟的交锋,表面看是经贸议题的磋商,实则折射出中日关系深层次的结构性矛盾。 岩屋毅提出的第一个要求,是希望中方进一步放开日本水产品进口限制。这一诉求直接关联福岛核污染水排海问题。自 2023 年 8 月日本单方面启动排海后,中国依据《食品安全法》和世贸组织规则,全面暂停进口日本水产品。 尽管 2024 年 9 月中日达成共识,同意在国际监测机制下逐步恢复符合标准的水产品进口,但日方始终未能提供足够科学数据证明排海安全性。 岩屋毅此时重提此事,显然是想借多边场合施压,却忽视了中国消费者对核污染风险的担忧。中国海关总署数据显示,2023 年日本水产品对华出口额同比暴跌 87%,这一禁令短期内难以松动。 紧接着,日本要求恢复牛肉进口。根据中国海关规定,日本牛肉因历史上的疯牛病风险,至今未获得检疫准入资格。 日本曾在 2019 年恢复英国牛肉进口,但中国对食品安全的严格标准并未因此改变。岩屋毅的这一诉求,本质是试图突破中国的动植物检疫壁垒。 中国农业农村部数据显示,2024 年中国牛肉进口量达 260 万吨,其中澳大利亚、巴西占比超 70%,日本牛肉即便恢复进口,市场份额也极为有限。 第三个要求更具政治敏感性,日方提出所谓 “日本人在中国被拘和安全保障” 议题。近期两起事件成为日方炒作焦点:一对日本男女因在长城做出不雅行为被行政拘留,一名日本男子在足球比赛中袭击中国观众致其骨折。 中方对此明确回应,所有案件均依法处理,日本公民在华享有的领事探视权也得到充分保障。岩屋毅将个案政治化,试图渲染 “在华日本人安全受威胁”,实则是为其国内右翼势力制造舆论借口。 这场会谈背后,是日本在战略焦虑下的多重盘算。从经济层面看,日本试图通过施压打开中国市场,缓解国内农林水产业困境。 日本水产厅数据显示,2023 年日本对华水产品出口损失高达 23 亿美元,约占其总出口额的 40%。从政治层面看,日本正配合美国 “印太战略”,试图在南海、台海问题上制造议题关联。 2025 年 6 月,日本举行富士综合火力演习,首次展示高超音速导弹等进攻性武器,并与菲律宾、马来西亚等国加强军事合作。这种 “军事秀肌肉” 的行为,与岩屋毅在会谈中提及的东海争议、台湾问题形成呼应。 王毅外长的回应展现了中方立场的坚定性,他强调,中日四个政治文件明确规定台湾问题的原则立场,日方必须言行一致。 针对日本在东海的所谓 “关切”,中方指出,中国海警船在钓鱼岛领海的常态化巡航,是行使主权的正当行为。 在经贸领域,王毅重申中方将继续以科学为依据调整对日政策,但前提是日方切实履行国际责任,如在福岛核污染水监测问题上保持透明度。 这场外交博弈的背后,是中日实力对比的深刻变化。中国已连续 15 年稳居日本第一大贸易伙伴,而日本在中国外贸总额中的占比已从 2006 年的 11.8% 降至 2024 年的 5.1%。 这种经济依赖度的逆转,使得日本在谈判桌上的筹码日益减少。更值得关注的是,中国在东海、南海的实际控制能力显著增强。2025 年 5 月,四艘中国海警船在钓鱼岛领海巡航时,日本海上保安厅船只仅能尾随监视,未敢采取实质性阻拦行动。 日本在此时提出这些要求,究竟是真心寻求合作,还是另有政治盘算?从其近期动作看,一边在东盟场合对华施压,一边与美国、澳大利亚举行联合军演,这种 “双轨策略” 暴露了其战略摇摆。 中方早已表明态度:合作共赢需要相向而行,任何单边施压都无助于问题解决。当日本试图用 “安全牌” 掩盖经济困境时,或许应该反思:在全球化深度交融的今天,将政治凌驾于民生利益之上,究竟能走多远?

评论列表