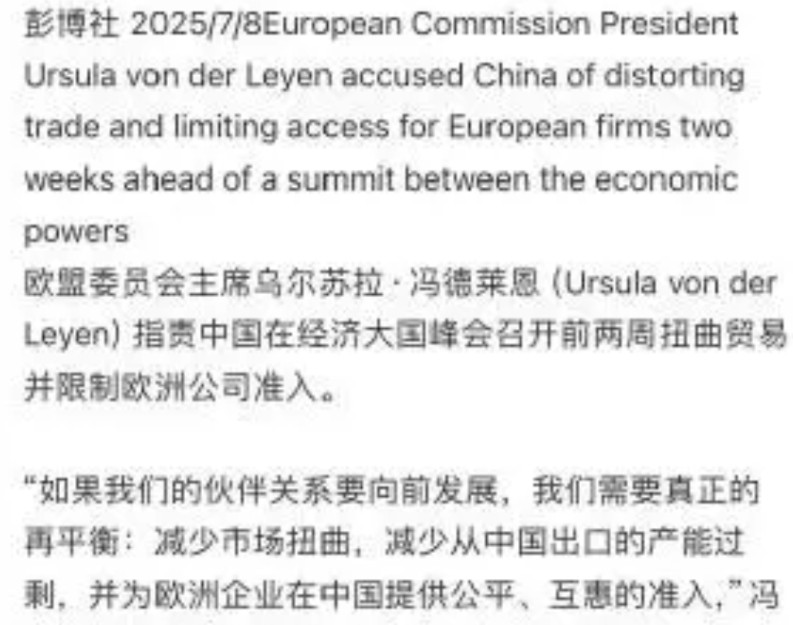

谈崩不可怕,可怕的是明知谈不拢还硬谈,中国现在选择换条路走,未必是坏事。 中欧投资谈判谈崩表面上看,这只是一次普通的谈判失败,但仔细琢磨,其实透露出一个更重要的信号——中国过去那种“让一步海阔天空”的策略,可能真的走到头了。 中国这些年在外交和经济谈判上,一直挺“好说话”的,比如加入WTO时,我们接受了各种条件,开放市场、调整政策,再比如气候谈判,中国虽然压力大,但还是承诺了“碳达峰”“碳中和”,这些让步,说白了就是为了争取发展时间,让中国经济能稳稳地成长。 中欧投资协定谈了7年,中国也做了不少妥协,比如放宽金融、制造业的市场准入,甚至接受了欧盟提出的劳工权益条款,中国要的不多,就是希望欧盟能公平对待中国企业,别动不动就搞“审查”“限制”。 但问题是,欧盟最近几年对中国的态度越来越“双标”——一边喊着“中国市场要开放”,另一边却对中国企业各种设卡,比如打压华为、限制新能源车、搞“供应链去风险化”,说白了,他们既想赚中国的钱,又不想让中国发展得太快。 这种“既要又要”的态度,让谈判根本没法继续,就像你跟人合伙做生意,对方一边让你多出钱,一边又不想让你分利润,那这生意还怎么做?所以这次谈崩,不是偶然,而是中国发现——再让步也没用了,对方根本不想公平合作。 中国调整了策略,不再过度依赖欧洲市场,转而加强对东南亚、中东和非洲的合作,同时对欧盟葡萄酒和白兰地发起反倾销调查。 在新能源、5G、人工智能等领域,中国不再被动接受国际规则,而是主动制定自己的技术标准,此外,通过金砖国家扩员和深化“一带一路”合作,中国进一步扩大了在发展中国家的伙伴网络。 这就像打牌,以前中国是按照别人定的规则玩,现在发现规则对自己不利,干脆换个牌桌,自己当庄家。 很多人觉得,中国这次谈崩是“变强硬了”,其实不是,中国从来不想跟谁硬碰硬,但问题是——如果让步换不来尊重,那让步还有什么意义? 欧盟现在很矛盾,既离不开中国市场,又怕中国太强,比如德国,一边喊着“减少对华依赖”,一边又偷偷加大在中国的投资,这种纠结的心态,让他们在对华政策上左右摇摆,最后反而让自己吃亏。 对中国来说,真正的挑战不是“要不要让步”,而是怎么在关键领域掌握话语权,比如在新能源车、光伏、5G这些行业,中国已经有领先优势,那就要把这些优势变成规则制定权,让别人不得不按我们的玩法来。 未来的世界,可能不再是“西方定规则,别人跟着玩”,而是“谁有实力,谁就有话语权”,中国现在要做的,就是让自己成为那个“不可替代的玩家”,而不是永远在别人的规则里求生存。