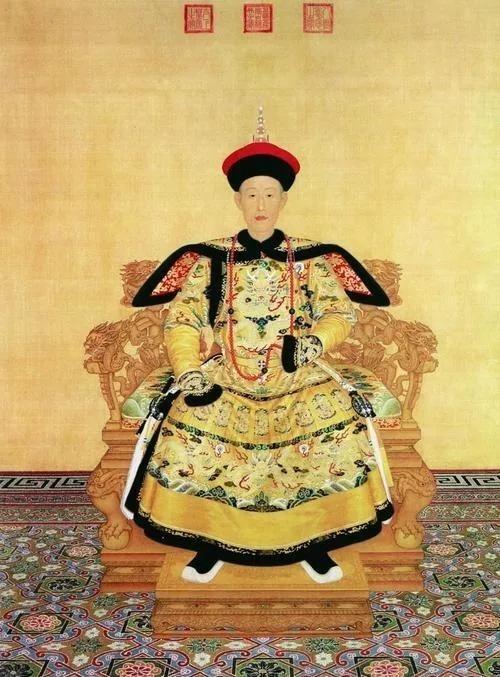

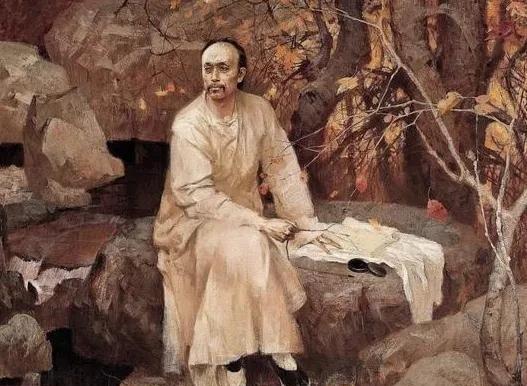

乾隆70岁时,特别想念早逝的五阿哥永琪,便翻了永琪生母愉妃的牌子。太监一脸震惊:“陛下,愉妃已经67岁了,怕是伺候不好。” 这话一出,乾清宫里的空气都好像凝住了。乾隆手里的玉如意轻轻磕在紫檀木桌上,没抬头,只慢悠悠说了句:“朕不是叫她来侍寝。”太监愣在原地,看着老皇帝鬓角的白发被烛火映得发亮——往常翻牌子都是图个热闹,可今儿这牌子翻得,倒像是掀开了块蒙尘的旧绢子,露出底下藏了几十年的念想。 说起来,五阿哥永琪可是乾隆心里头的朱砂痣。这孩子打小就灵透,满语汉语熟稔不说,骑射书画样样拔尖,连最难的天文算法都能侃侃而谈。乾隆二十八年圆明园着火,永琪背着腿脚不便的老父亲从火场里冲出来,这份孝心让乾隆当场就动了立储的心思。可惜天不假年,永琪25岁那年染了附骨疽,太医们围着转了半年,到底没能留住人。如今乾隆都七十了,膝下皇子走的走、庸碌的庸碌,猛然间想起那个文武双全的儿子,心里头那点念想就跟受潮的棉线似的,揪得生疼。 愉妃接到传召时,正对着窗台上一盆文竹发呆。宫女给她梳头,银发里掺着的黑丝屈指可数,梳篦划过头皮都能听见“沙沙”的响。她听完太监的话,手里的佛珠顿了顿,珠子上的包浆被摩挲得发亮——那是永琪小时候拿过的物件。六十多岁的老太太脸上没什么表情,只让宫女取来件半旧的青色素缎褂子换上,临走前还对着永琪的牌位轻声说了句:“额娘去看看你皇阿玛。” 养心殿里,乾隆见愉妃进来,摆摆手让太监都退下。殿里只剩两人时,他指了指对面的椅子,第一句话没提永琪,倒问:“你那膝盖的老毛病,入秋还疼不?”愉妃低头应着“好多了”,眼角的余光却瞥见御案上摊着的画卷——正是永琪二十岁时画的《松鹤图》,边角都磨得起了毛。 “昨儿个翻库房,找着这孩子当年写的请安折。”乾隆从案头拿起一叠黄纸,手指在上面轻轻抚过,“说什么‘额娘近日胃口大好,儿臣甚喜’,那时候他才十四岁,字写得歪歪扭扭,倒知道惦记人。”愉妃接过折子,看着熟悉的字迹,喉咙里像堵了团棉花,半晌才憋出句:“他呀,打小就心细,有回臣妾染了风寒,他在自己宫里熬了姜汤,非要亲手端过来,烫得手指头都红了。” 两人就这么有一搭没一搭地聊着,说永琪小时候抓周抓了支毛笔,说他第一次射箭射中靶子得意的样子,说他病中还惦记着给额娘抄佛经。窗外的月光慢慢爬过廊柱,照在乾隆斑白的胡须上,也照见愉妃眼角滑落的泪。平日里君臣之礼、后宫规矩,在这会儿都成了虚的,只剩下两个年迈的父母,借着回忆拼凑着早逝儿子的模样。 其实啊,乾隆翻这块牌子,哪里是想让愉妃伺候,不过是想在这深宫里,找个同样念着永琪的人,说说那些不方便对旁人讲的话。帝王家看似风光无限,可丧子之痛跟寻常百姓家没什么两样——不过是想抓着点念想,让心里那点空落落的地方,能稍微暖乎点。愉妃又何尝不懂呢?她守着永琪的牌位过了这么多年,皇上这一声传召,倒像是把她心里头那块冰,悄悄焐化了一角。 如今再看这段往事,倒觉得比宫斗戏里的算计更让人唏嘘。帝王也好,妃嫔也罢,褪去身份的壳子,终究是血肉之躯。就像那盆愉妃窗前的文竹,看着纤弱,却在深宫的角落里长了几十年,正如父母对子女的思念,哪怕隔着生死,也总能在某个不经意的瞬间,悄悄钻出芽来。 出处:根据《清史稿·后妃传》《清高宗实录》及宫廷杂记整理创作