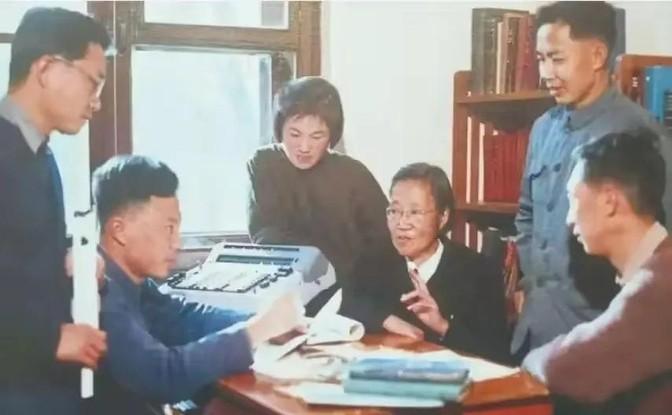

1960年,北大教授张文裕回到家,却发现妻子只留下一封信就离开家,从此音讯全无。17年后,一个满头白发的老太太敲门,张教授愣了:“您找谁?” 王承书1912年出生在上海,家里是典型的书香门第。她从小就聪明过人,尤其擅长数学,家里人管她叫“二小姐”,算账总找她帮忙。1930年,她考进燕京大学物理系,全班13个新生里她是唯一女生。1934年,她以第一名的成绩毕业,还拿了个“金钥匙”奖,算是那会儿的学霸。大学里她认识了张文裕,两人聊得来,志趣相投,1939年结了婚。 1941年,王承书考进美国密歇根大学读研。那时候学校有个规矩,不收已婚女性,她硬是凭实力打破了这条禁令。在那儿,她跟导师研究出了“王承书-乌伦贝克方程”,在物理学界掀起不小波澜。1949年新中国刚成立,她没多想就放弃国外优越条件,跟张文裕一起回国,想为国家出力。 回国后,王承书先是在北大教书,后来进了中国科学院。她搞的是核物理,这门学问在当时可是尖端中的尖端。1958年,钱三强找到她,说国家要搞热核聚变,问她愿不愿意牵头。她二话不说就答应了,把小儿子托给张文裕,自己跑去苏联取经。 1960年,中国原子弹项目到了关键时候,技术上卡得死死的。钱三强又来找她,说有个绝密任务,需要她立刻上阵。这回不是出国,而是直接隐姓埋名,去兰州504厂。她没犹豫,收拾东西就走,留给丈夫的那封信就成了她和家人最后的联系。 到了兰州504厂,王承书一头扎进原子弹研发。那地方条件差得没法说,经常断水断电,设备是老掉牙的,技术资料还被销毁了不少。她和团队只能靠算盘和计算尺一点点算数据,算得手都麻了。调试机器的时候,辐射风险特别大,但她从没退缩过。 1964年1月14日,她们终于提取出第一批高浓铀,9个月后,中国第一颗原子弹炸响了。那一刻的成功,离不开王承书和团队的拼命。她们不是在实验室里喝咖啡搞研究的,而是拿命在拼。之后的十几年,她没停下来,继续搞核技术,硬是把身体熬垮了,头发全白了。 1977年,王承书完成任务,终于能回家。她敲开张家的门时,已经是个满头白发的老太太。张文裕和孩子们看到她,激动得眼泪都下来了。17年没消息,家里人都以为她早不在了。她回来后没闲着,又一头扎进核电研究,指导团队攻克激光分离铀技术。这技术后来成了中国核电的重要支撑,她真是把一辈子都献给了国家。 1994年6月18日,王承书去世,82岁。她走得平静,把攒下的钱捐给了希望工程,遗体捐给医学研究,笔记留给科研单位。她那件破了洞的内衣,肩膀那儿 穿了几十年,磨得跟纸似的,记录了她一生的辛苦。她没给自己留什么,却给国家留下了核工业的底子。她三次说“我愿意”——去苏联、去504厂、回科研岗位,每一次都是把家放一边,把国放前面。 王承书这辈子,没想着出名,也没想着发财。她干的事儿,都是默默的,苦的,但没一句抱怨。她不是那种站在台前领掌声的人,可没她,中国原子弹能这么快搞出来吗?她跟那些大科学家比,不差啥,唯一差的就是名气。她用行动告诉大家,英雄不一定得光鲜亮丽,能扛起责任的,就是真英雄。 她的故事听着挺震撼的,但也挺接地气。她不是什么超人,就是个普通人,碰上了大事儿,选择了站出来。咱普通人可能干不了这么大的活儿,但学学她的精神——关键时候不退缩,能帮一把就帮一把——这不就够了吗?她走了,可这股劲儿得传下去。