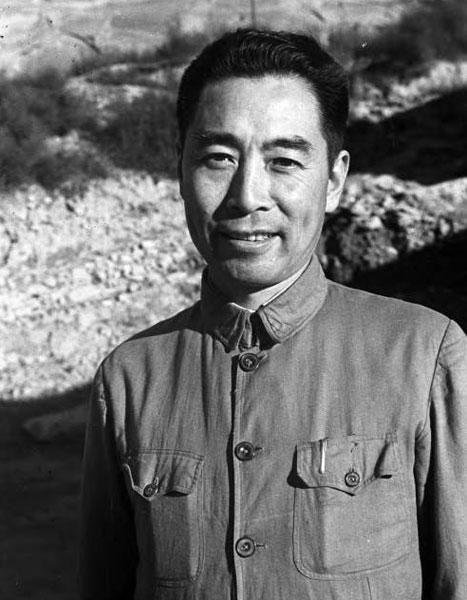

1971年6月,周总理来到南京视察工作。入住宾馆的第一顿饭,给上了四菜一汤,周总理指着餐桌上的菜说:“谁让你们弄这么多的?”宾馆的同志说:“总理难得回来,做几个家乡菜给您尝尝味道。”周总理说:“正因为我是到了家乡,你们更不能把我当客人,吃点粗茶淡饭就很好嘛!”尽管周总理这么说了,但是宾馆的同志还是没有把菜撤下去,周总理也没再说什么,他只吃一个菜,其余的菜之后都原封不动退了回去。 1971年6月,周恩来来到南京视察工作。那时候,他已经73岁高龄,身兼总理重任,还要处理繁忙的内政外交事务。这次南京之行,是他回到江苏老家的一次难得机会。入住宾馆后,工作人员为他准备了第一顿饭:四菜一汤。对于普通人来说,这不算啥豪华大餐,但在周恩来看来,却有点“过头”了。他看到桌子上的菜,直接问工作人员:“谁让你们弄这么多的?”工作人员赶紧解释,说总理难得回来,想做几个家乡菜让他尝尝味道。可周恩来却说:“正因为我是到了家乡,你们更不能把我当客人,吃点粗茶淡饭就很好嘛!”工作人员听了这话,虽然没把菜撤下去,但周恩来也没再多说啥。他只吃了一个菜,其他的菜一点没动,最后都原封不动退了回去。 这个小故事,听起来挺简单,但细想却特别有意思。周恩来为啥对一顿饭这么“较真”?其实,这跟他一贯的作风分不开。他一直觉得,自己是人民的公仆,不能享受任何特殊待遇。尤其是在1971年,那时候中国刚从困难时期走出来,经济还不算宽裕,老百姓的生活也挺朴素。周恩来心里很清楚,国家资源来之不易,每一粒粮食、每一分钱都是人民的血汗。他不想因为自己是总理,就搞什么特殊化,哪怕只是多吃几口菜都不行。他的这种态度,不光是给自己立规矩,也是给身边的人做榜样。 周恩来的简朴作风,不是一天两天的事,而是几十年如一日。据了解,他在日常生活中特别节俭。衣服破了补了再穿,袜子穿到不能补了才换新的。吃饭也是,能填饱肚子就行,从不挑三拣四。他的夫人邓颖超后来回忆,周恩来有一次看到工作人员给他准备的饭菜稍微多了一点,就不太高兴,说:“咱们国家还有很多人吃不饱,你们别给我搞这些。”这种细节,能看出他心里一直装着老百姓。 再说回1971年南京那次视察。这一年,周恩来身体已经不太好了,但他还是坚持下基层了解情况。当时,中国的外交局面正在发生大变化,他刚忙完跟美国接触的事,又马不停蹄地投入到国内工作。南京作为江苏的重要城市,他这次来主要是了解地方经济发展和民生状况。结果,到了宾馆,饭菜的事却让他先“发了一通火”。这事传开后,当地的工作人员都挺感慨,说总理对自己的要求真是严到家了。 周恩来的简朴,不光是生活上的习惯,更是他政治理念的一部分。他一直强调,共产党人要跟人民同甘共苦,不能脱离群众。1949年新中国刚成立时,国家百废待兴,他带头号召大家节约粮食、精打细算。1950年代之后,经济遇到困难,他又多次在会议上要求干部们带头过紧日子,把有限的资源用在刀刃上。到了1970年代,尽管国家经济有所好转,但他还是保持着当年的作风不变。南京这顿饭的事,就是他这种理念的真实写照。 说到周恩来对社会的影响,那真是深远得很。他的简朴作风,不光感动了身边的人,也影响了整个国家的风气。那时候,很多干部都知道总理的习惯,自己也不敢铺张浪费。老百姓听说这些事,对政府和党的信任也多了几分。 1971年之后,周恩来的身体越来越差。1972年,他被查出得了膀胱癌,可他还是坚持工作。1974年住院期间,他还经常批阅文件,接待外宾,连医生都劝不住。1976年1月8日,他在病床上走完了人生最后一程,享年78岁。他去世的消息传出后,全国上下都沉浸在悲痛中。那几天,北京街头站满了送别他的人,大家都说:“总理是为人民累死的。” 周恩来的简朴作风,还体现在他对家人的严格要求上。他的侄子侄女想找他安排工作,他从来不开口帮忙,反而教育他们要靠自己奋斗。他常说:“我是总理,但不是你们家的总理。”这种不徇私情的态度,让人不得不佩服。 回到南京那顿饭的事,咱们不难发现,周恩来的选择其实是一种无声的表态。他用行动告诉大家,不管地位多高,都不能忘了本色。他的这种精神,不光是那个年代的宝贵财富,对今天来说也特别有意义。现在生活条件好了,有些人容易大手大脚,可周恩来的故事提醒咱们,勤俭节约永远不过时。 周恩来去世后,留下的遗产只有几件旧衣服和一点存款,连个像样的家具都没有。他没有子女,所有的精力都给了国家和人民。他的骨灰按照遗愿撒进了江河湖海,跟这片土地永远融为一体。有人说,周恩来是“人民的总理”,这话一点不假。他用一生的行动证明了,什么叫真正的为民服务。

蓝海风情梅光富

人民的好总理,真正的人民公仆,人民永远怀念您。