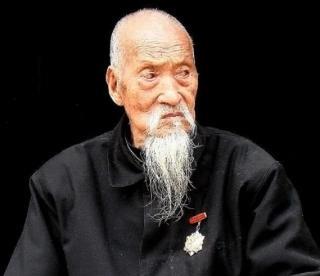

1943年山东栖霞,20名八路军正在吃饭,突然3架敌机俯冲而来,班长慌忙大喊:不准开枪,做好隐蔽,谁料,他话音刚落,战士宋岭春迅速举枪,砰砰砰,擅自开了火! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1943年秋天的一个中午,山东栖霞的山沟里,一支八路军小队停下来准备吃饭,这二十个人已经在山里转了好几天,补给困难,好不容易在一个山村找到些红薯干,熬了一锅稀饭。 大家围在几块石头边,蹲着吃得正香,有人手里还攥着半块窝头,山谷里一时只有呼噜呼噜的喝粥声和风吹树叶的沙沙声。 就在这时,天上传来隐隐的嗡鸣,像蜜蜂又像锯木头的声音,一下子打破了宁静,不出几秒钟,那声音越来越近,变成三架日军飞机的轮廓,低低地贴着山脊飞过来。 战士们瞬间警觉,赶紧放下碗筷朝两边散开,寻找掩体,有的躲进草丛,有的扑倒在石堆后,领头的班长一边奔跑一边挥手,示意大家不要开枪,尽快隐蔽。 他知道对空射击几乎没有胜算,八路军没有高射武器,贸然开火只会暴露目标,把整队人都搭进去。 所有人都在努力缩成一团,减少身体的轮廓,贴着土坡一动不动,引擎声压得越来越低,甚至能听到机枪舱门开合的金属碰撞。 三架Ki-51攻击机呈品字形,从山谷上空掠过,不时盘旋一圈,有人紧紧攥着自己的枪,有人闭着眼祈祷别被看到。 这时,一名战士半跪起身,端起了他的三八大盖,这把枪已经用了好几年,枪托有裂痕,拉机柄有些松动,是从一次战斗中缴获来的,那名战士叫宋岭春,十八岁,山东平度人。 他没有听从班长的命令,也没有等敌机飞远,在其中一架飞机第三次低空掠过时,他举起枪,迅速调整呼吸,瞄准座舱前缘的位置,连续扣动了扳机,枪声在山谷中炸响,惊动了所有正在隐蔽的人。 三发子弹划破空气,打向空中的飞机,敌机显然受到了惊吓,原本平稳的飞行轨迹变得摇晃,一架飞机开始向右侧急转,随即在山坡边撞上树木,冒起了黑烟。 远处传来一声闷响,那架飞机像没了动力,歪着翅膀一头栽进沟壑,另两架飞机立刻拉高机头,不再盘旋,快速朝北边逃离,整个过程不到二十秒,山谷重新安静下来,只剩树枝被子弹打断的劈啪声。 战士们纷纷从藏身的地方爬起来,还未来得及高兴,班长已经走向宋岭春,没有责骂,也没有表扬,只是沉默地盯着他手里的步枪和他身后地上弹壳的痕迹。 宋岭春低着头,表情平静,没人说话,谁都知道这枪不能随便开,可是那一架飞机真被打下来了,这事过去从没听说过。 到了晚上,小队转移到后山的一处林子里宿营,这天没有发生轰炸,也没有新的袭扰,前线电话线把消息传了出去,说有小队在没有防空炮的情况下,用步枪击落敌机,引起不少人的关注。 这事被一级一级地往上报,很快传到军区司令部,军里没有批评,也没有表扬,只是记下了这件事,说要研究敌机低空飞行的漏洞是否可以利用。 过了几天,有军需官带来了几发新子弹,说是让宋岭春加强训练,没有奖励,也没有奖状,但从那天开始,小队多了一个任务——每次遇敌机盘旋,都会指定几人进行有目标的射击,不是乱打,而是看准了再打。 宋岭春没有把自己当英雄,他平时话少,做事利索,每天都在练枪,别人吃饭,他擦枪;别人休息,他照着树影练准星。 那把打落飞机的步枪被送到了后方军工部门检查,发现弹头打穿了飞机右侧机身,很可能击中了飞行员。 他自己则换了一把修复过的三八大盖,继续随队作战,到了东北,他参加过几场硬仗,一次战斗中被炮弹震伤了右耳,从那以后一只耳朵再也没听见声音。 抗战胜利后,他没有回家,而是跟着部队南下,最后转业到南宁汽车总站,生活简单,不再谈当年的事,他挂在家中墙上的那杆步枪后来被征集到山东博物馆保存。 再后来,有人来采访过他,他也没多说什么,只是说那天要是不开枪,可能大家都没机会吃完那顿饭,谁都不愿打第一枪,但有时候,第一枪也许决定的是谁能活下来。 在那场战斗后的很长时间里,他从未主动提起那天的事,也不愿被称为神枪手,他说过的话不多,但每次提起那顿没吃完的红薯粥,他都会停顿一下。 那三颗子弹不是为了功劳,是为了让身边人有命再吃下一顿热饭,那顿饭没吃成,可他替大家挡下了更大的灾难。 这就是他开枪的原因,没有激动人心的口号,也没有提前预谋,只是一个年轻战士在生死一瞬间做出的决定。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:百度百科——宋岭春