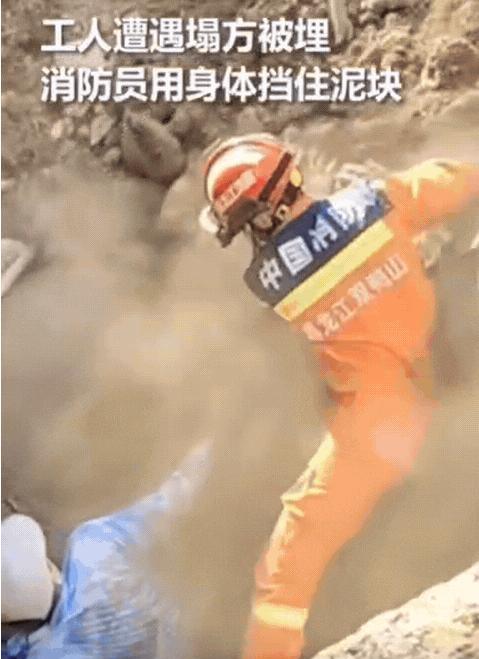

“人民日报点名表扬!”7月11日黑龙江,工人遭遇塌方被埋,消防员在营救时,竟遭遇

“人民日报点名表扬!”7月11日黑龙江,工人遭遇塌方被埋,消防员在营救时,竟遭遇二次坍塌,如果他让开,工人必定会被砸中,没想到,他毫不犹豫用身体挡住石块,以身为盾,死死拦住下滑的泥土,这样的人怎么不令人敬佩!黑龙江双鸭山尖山区的工地上,几个工人蹲在地下燃气管道的坑道边歇脚,谁都没想到,就听见“轰隆”一声闷响,刚才还在坑底接管子的工人不见了。坑道北侧的土坡塌了半边,黄澄澄的泥浆正顺着坡往下滑,只露出个脑袋在外面晃。“快打电话!打119!”有人扯着嗓子喊,工地上的人七手八脚找手机,有人急得直跺脚。坑壁还在往下掉土,谁都不敢靠近,只能眼睁睁看着那片土堆越来越大。很快,远处传来消防车的警笛声,春城路特勤站的消防员跳下车时,往坑里扫了一眼,很快就开始了救援工作。坑底比上面看着更险,土踩上去直打滑,旁边的土还在簌簌往下掉。谁都没料到接下来那一幕,旁边的板子撑不住泥土的重量,发生了二次塌方,眼看着要砸在工人头上,那消防员猛地一转身,用身体硬生生扛了一下。“咚”的一声闷响,听得坑上的人心都揪紧了,他干脆一直保持着那个姿势,双臂张开护着老王,后背成了挡土的墙。旁边的工人拎着铁锨想往下跳,坑底突然炸出一声吼:“别下来了!”那声音带着喘,却异常清楚。四十分钟过得像打仗,坑底的两个消防员连喝水的时间都没有。下午五点十分,当被埋工人终于被众人用担架托出坑底时,那个当“人墙”的消防员腿一软坐在泥里,摘下安全帽往地上一扣,露出被汗水泡得发白的额头。这段视频发到网上,评论区炸了锅,在工地工作过的网友都知道那土有多沉,别说用身子挡,站旁边都怕被埋。消防队员也是肉长的,那天出警的队伍里的年轻人,可能有人刚成为父亲;可能有人刚和女友结婚,家里都有人在等他们回家。可到了现场,这些都成了藏在心里的事,就像那个用后背挡土的消防员,他从来没想过这样做会不会给自己带来什么危险。干消防的都知道,塌方现场最忌讳人多,坑底空间就那么大,多个人不仅帮不上忙,还可能让土坡受力不均,造成更严重的塌方。喊“别下来了”是经验,用后背挡是本能,这些都是训练场上学来的本事,到了真章时刻,就成了救命的知识。老百姓常说“行家一出手,就知有没有”,看消防员救人就像看老木匠做活儿,每一下都在点子上。铁锹怎么握才不会伤到人,手刨的时候该避开哪些部位,什么时候该喊人拉绳子,都是练了千百遍的功夫。就像这次,四十分钟里没出一点乱子,硬是在险情里刨出条生路。我们总说“岁月静好”,其实哪有那么容易,就像这工地上的塌方,谁也料不到下一秒会发生什么。可总有那么些人,警笛一响就往危险里冲,把别人护在身后,他们不是不怕,是把怕字咽进了肚子;不是不累,是把累当成了本分。火场、天灾、意外事故……只要人民需要的地方,都可以看到那一抹橙色逆行而上的身影。那身橙色的救援服,看着普通,穿在身上就成了铠甲,它挡过火场的烈焰,扛过洪水的冲击,现在又顶住了塌方的泥土。泥土会干,伤口会好,可那个用身体当盾牌的背影,会像颗钉子钉在人心上,让我们知道,总有一些人,在你看不见的地方,把危险扛成了日常。(信源:工人遭遇塌方被埋消防员用身体当做护盾手刨挖沙救人——光明网)