1961年,杨尚昆之子杨绍明,中南海“孩子王”,毛主席预言其未来。这并非

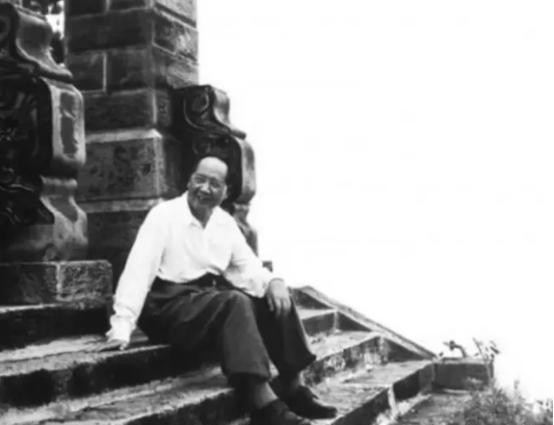

1961年,杨尚昆之子杨绍明,中南海“孩子王”,毛主席预言其未来。这并非预言,而是对一个天资聪颖男孩的由衷赞赏。年仅六岁的杨绍明,在中南海这个特殊环境中,以其活泼好动的性格,迅速成为孩子们心中的领袖。他的父亲,时任中央办公厅主任的杨尚昆,一家人都居住于此。小杨绍明每天都带着小伙伴们在院子里嬉戏玩耍,热闹非凡,成为名副其实的“孩子王”。毛主席对这个充满朝气的孩子格外喜爱,曾笑着说道:“这个杨小二,将来能当中央委员,咱们等他十八年!”这句玩笑话,在孩子们中间传开后,更增添了杨绍明的传奇色彩。十二岁生日那天,杨尚昆送给儿子一份特别的礼物——一台德国莱卡M2相机。这台精密的相机,瞬间点燃了少年对摄影的热情。中南海,在别人眼中是庄严的权力中心,对他而言,却是一个巨大的、充满奇趣的游乐场。他拿着相机,四处拍摄,记录下身边的一切。就连平时严肃的周总理,也会主动邀请他:“小二啊,来给我们拍张照片吧?”朱老总和康克清同志在雪地里,也乐意配合他按下快门。刘少奇主席更是常常抱着家中的木雕,等着小杨绍明为其留影。即使杨绍明长大成人,毛主席依旧亲切地称呼他为“小二”,每次拍照后,还会与其闲聊许久。这十几年的中南海生活,成为了杨绍明摄影生涯的宝贵启蒙阶段。他亲眼目睹了国家领导人们工作与生活的不同侧面,那些或威严或随和的瞬间,都深深地印刻在他的脑海里。七十年代,他加入新华社,成为一名新闻摄影记者。与其他记者专注于重大事件不同,他更擅长捕捉细微之处,那些动人的瞬间。这不仅源于他敏锐的观察力和迅速的反应能力,更得益于他从小培养的捕捉人物神态和动作的独特才能。真正让他名声大噪的,是长达十二年对邓小平同志的贴身拍摄。从1980年到1992年,他像影子一样跟随邓小平,用镜头记录下无数历史性时刻:办公时的专注,会议上的决策,以及在全国考察时的奔波劳碌……其中,最难能可贵的是,他拍摄到了邓小平同志1992年南巡讲话时的神采奕奕。最令人印象深刻的,却是那组名为《退下来的邓老》的生活照。照片中,邓小平同志或在躺椅上打盹儿,或戴着草帽在院子里看文件,展现了这位伟人生活中的朴实一面。这组作品于1987年荣获世界新闻摄影比赛新闻人物奖铜奖,这也是中国摄影师首次在这一国际顶级赛事中获奖。此后,杨绍明的镜头转向更广阔的领域,从昆明老街巷弄里满头银丝的篦头师傅,到香港太平山顶上繁华与宁静交织的都市景象,他用镜头记录着人生百态,并将其独特的感悟融入其中。但他并未止步于个人成就,1995年,他发起成立了中国当代摄影学会,两年后又创办了世界华人摄影学会,为中国摄影事业的发展贡献力量。他持续举办展览、讲座,提携后辈,不断拓展年轻摄影师们的视野。