1955年大授衔时,3000多名老红军无法安排,毛主席只说了5个字

一、新中国成立后的荣耀时刻:授衔仪式背景

1955年,对于中国人民解放军而言,是一个极具里程碑意义的年份。历经近 20 年的枪林弹雨和战火洗礼,新中国终于迎来了和平的曙光。在这 20 年里,无数军人抛头颅、洒热血,为新中国的成立立下了不朽功勋。此时,中国大地百废待兴,而那些为新中国奉献了青春与生命的军人,也终于迎来了属于他们的光荣时刻。

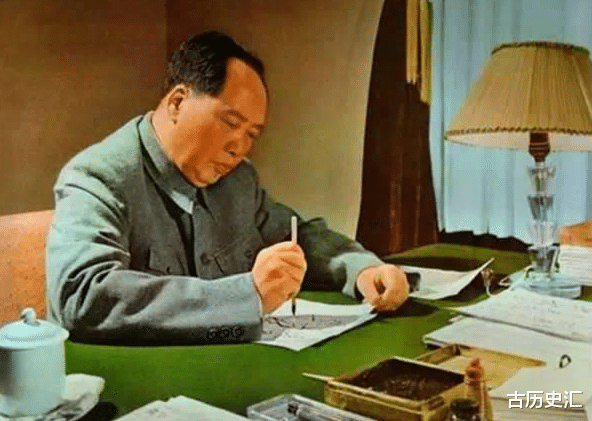

9 月末,新中国迎来了成立以来的第一次授衔仪式。这是一个举国瞩目的时刻,整个北京城都沉浸在庄重而热烈的氛围之中。党和国家领导人、各界知名人士以及受衔将领们齐聚一堂。授衔仪式现场,红旗飘扬,气氛庄严而肃穆。毛主席、周总理等国家领导人端坐在主席台上,他们的目光坚定而温暖,注视着台下每一位为新中国的建立付出巨大牺牲的将领们。

在紧张而有序的评选过程中,要综合考虑众多因素,包括资历、战功、职务等。最终,仪式结束后,共有上千名将领被选为将军。为了确保评选的公正,在毛主席的带领下,刘少奇、周恩来等领导人更是自愿退出评选,将更多的机会留给了那些在战场上奋勇杀敌的将士们。这一举措,充分展现了领导人们的高风亮节和对军队建设的无私奉献精神。然而,千算万算,仍有一件事让众人揪心。

在授衔过程中,人们发现,有 3000 多名老红军因为身份、职务等多种原因无法正常授衔。这些红军战士,他们是新中国的奠基者,是革命的火种,在艰苦的岁月里为新中国的成立做出了巨大的牺牲。此情况一出,顿时引起了党中央的高度关注,如何妥善解决这个问题,成为了摆在大家面前的一道难题。

关键时刻,毛主席仅说了五个字,就巧妙且暖心地解决了这个棘手的问题,让这 3000 多名老红军得到了应有的尊重和荣誉。

二、红军岁月的烽火硝烟:红军的艰苦斗争历程

要理解毛主席这五个字的深刻意义,我们得把时针拨回到 1927 年。那是一个风云激荡的年代,中国大地上暗流涌动,革命的火种在悄然燃烧。

1927 年 8 月 1 日,南昌城内的一声枪响,如同划破黑夜的利剑,揭开了武装革命斗争的序幕。起义部队装备简陋,甚至都不能称之为正规部队,当时他们也没有“红军”的正式称号。但就是这几百人、上千人的队伍,点燃了中国革命的新希望,如今所有共产党的军队,追根溯源都源于那个时候留下的“火种”。

仅仅过了 4 个月,1927 年 12 月,广州街头也出现了起义军矫健的身影。“工农红军”的旗帜在街头飘扬,鲜红而耀眼。对于当时那些投身起义的战士来说,他们或许没有想到,自己的选择会像一颗投入湖中的巨石,直接改变中国未来几十年的走向。

然而,第一批参加红军队伍的战士详细情况大多已无从考证,留存下来的实名册也残缺不全。一份 1929 年的《入伍登记册》成为我们了解那段历史的重要线索。这份泛黄且篇幅不全的记录册,记载着参军农民的基本信息,他们年龄跨度从 15 岁到 38 岁,尽管年龄差距不小,但无一例外都出身寒微,是贫苦农民家庭的孩子。他们怀着对美好生活的向往,义无反顾地投身革命,成为了红军队伍的早期力量。

随着红军在各地深入宣传革命思想,积极开展革命活动,越来越多的有志之士加入到队伍中来。到 1931 年,闽南地区红军参军人数就已经达到了五位数。这对于当时被国民党重重围剿的红军来说,无疑是极大的信心补充。但这也引来了敌人更疯狂的报复和反扑。

1934 年前夕,第五次反围剿的失利,让红军部队被迫进行战略转移。湘江战役成为了红军历史上极其惨痛的一幕。国民党出动 50 个团的兵力,对我党和红军进行了围追堵截。这一战,红军损失惨重,仅仅湘江一战就损失了 5 万人之多。此后的爬雪山、过草地,更是让红军战士们面临着常人难以想象的艰难险阻。战士们缺衣少粮,在恶劣的自然环境和敌人的围追堵截下苦苦挣扎。到 1936 年时,红军主力部队从原先的近 9 万人锐减到不足 3 万人,而活下来的战士们很多还落下了身体疾病,这些都是战争留在他们身上的伤痕,也是他们为革命胜利付出的沉重代价。

在湖南县城的一座历史纪念馆中,珍藏着一本特殊的战斗日记。它记录了一支仅仅 30 人组建的红军分队,在一处易攻难守的山头与敌人周旋了整整三天。这三天里,他们承受着敌人的猛烈攻击,子弹在身边呼啸而过,炮弹不时在身边爆炸。但战士们毫不退缩,他们心中只有一个信念:掩护主力队伍带着伤员撤退。而在面对重重敌人的包围下,这支队伍最后仅仅只有 3 人突围成功,其余 27 人全部壮烈牺牲。

类似这样可歌可泣的故事在红军历史上数不胜数。爬雪山过草地的时候,许多老红军把自己为数不多的口粮都给了队伍中的女同志、伤员还有年轻人。他们自己则吃些烟叶丝勉强果腹,在这天寒地冻、连生火都困难的环境里,他们甚至用自己身上的棉衣做火引子,最后因为身体不支永远地倒在了雪地之中。他们都是普通的战士,但却做出了不平凡的牺牲。

三、授衔之路的曲折前行:授衔准备工作中的难题

其实,我党的授衔安排早在抗日战争时期就有先例。当时八路军队伍人员众多,为了更好地管理队伍,我军就已颁布训令,着手做好队伍中军衔制的管理工作。然而,当时复杂的政治形势却不允许这一工作顺利推进。蒋介石一直不同意我党自己评选军衔,面对抗日大业的紧迫任务,中央领导人经过深思熟虑后,决定暂停实施军衔制,这一等就是 20 年。

期间,1943 年和 1950 年我党又再度谋划军衔制评比,但都因为解放战争和抗美援朝战争爆发而不得不推迟。尤其是在抗美援朝战争中,彭德怀老总的志愿军队伍在没有军衔制的情况下,吃了不少苦头。战场上的指挥协调出现了诸多不便,彭老总也因此多次打电报给中央:“规定军内职务势在必行。”

1952 年,朝鲜战争局势已定,毛主席和党内同志们商议后决定重新启动军衔制评比工作,并选用罗荣桓作为这次任务的总负责人。这一消息传出后,党内军内反响热烈。战士们人人都在期待着这次授衔能评得一个合适的职务,同时也好奇身边人的待遇情况。

其实,对于大多数战士来说,与其说大家是想获得一官半职,倒不如说是想得到一份精神上的嘉奖。但军衔制背后涉及的评选工作却极其复杂,要让罗荣桓等人操碎了心。既要确保公平公正,又要保证评选质量,这份工作难度极大。

罗荣桓面临的第一个难题就是主席、总理等人的衔该怎么授。授元帅军衔对于毛主席等人来说似乎有些不合适,于是便有了给主席授大元帅军衔的想法。但毛主席一听,坚决拒绝:“我不当大元帅,我提议咱们这些在党内继续担任职务的领导干部们也不要授军衔,把军衔留给真正需要的人。”在主席的带领下,刘少奇、周恩来等人也纷纷让衔,这让罗荣桓后期的评衔工作顺利了不少。

第二个难题是这些将领们的军衔该怎么授。既要保证公平又要确保分明,罗荣桓草拟的第一份授衔名单一经公布,就引起了不少争议。很多人找到他,表达对军衔高低的看法,如“老首长,我的衔是不是有些低了,他的怎么比我还高。”当然,这些只是个例,绝大多数将领还是深明大义。叶剑英、李聚奎等将军主动请求降低自己的军衔,他们心中装着的是国家和集体,为组织考虑,为更多并肩作战的战友着想。

而摆在罗荣桓面前的第三个难题,便是那 3000 余名红军老战士,他们没职务也没身份,他们的军衔又该怎么授。对于罗荣桓本人来说,他也是从红军长征时期走过来的,自然深知当时的条件有多艰苦,那支部队所承担的压力和经历的磨难常人难以想象。

当时的共产党面临着国民党、地方土匪势力和各路军阀的围剿,在突破重重艰难险阻后,红军才得以保存实力。对于每一个红军战士来说,这都是对精神意志的极大考验。在行军途中,也有个别人因为各种原因离开队伍,但在那种残酷的环境下,罗荣桓无法站在道德的制高点去指责他们。这也更加印证了那支红军队伍的来之不易。

在之前的授衔仪式中,不论给那些将领们评了什么衔,满意与否,罗荣桓都能凭借个人能力和他们沟通协调。但对于这 3000 多名红军老兵,罗荣桓一时也没有了主意。

四、毛主席的智慧定调:“红军不下校”背后的考量

从评选标准来看,这些红军老战士大多只有资历,战功因为职务等原因并不显著。按常理说不应该授予校官及以上军衔。然而,如果给的军衔太低,罗荣桓又担心会伤了这些老兵们的心。毕竟正是他们用血肉之躯,换来了红军队伍的壮大,在如此艰难的环境下,他们为革命事业做出了巨大贡献。如今建国后,总不能刚建立功业不久就忘记这些忠臣良将吧。

罗荣桓无奈之下,找到了毛主席,如实汇报了情况:“主席,大部分拟授衔名单已经确定了,现在有一个困难还没解决,当时有 3000 名红军老兵,他们的军衔该怎么授。”

毛主席听到罗荣桓的汇报,眉头紧锁,他仔细看了看这份名单,沉吟半晌,一字一顿地说:“红军不下校。”

这简短而有力的五个字,蕴含着毛主席对红军老战士们的高度认可和尊重。这一指示明确了只要是从红军长征时期走来的战士们,授予的军衔不能低于少校。有了主席定下的这个硬指标,罗荣桓的工作瞬间顺利了许多。他将这一标准迅速传达下去,并根据实际情况对授予的校尉级军官进行了细致的安排。

五、授衔仪式的盛大举行与深远意义

1955 年 9 月 27 日,盛大的授衔仪式正式举行。会场布置得庄严肃穆,红旗在微风中猎猎作响。来自全国各地的受衔将领们身着整齐的军装,胸前佩戴着鲜艳的勋章,迈着坚定而整齐的步伐进入会场。

在热烈的掌声中,毛主席、周总理等国家领导人登上主席台,亲自为将领们授予军衔。当那沉甸甸的勋章挂在将领们的胸前,当嘹亮的军乐声奏响,每一个人的心中都充满了自豪和感动。

在这次授衔仪式上,共评选出十位元帅、十位大将、五十五名上将、一百七十五名中将,校尉级军官更是多达上万名。而对于主席特批的那 3000 多名老红军,也都按少校及以上军官进行了任职。这 3000 多名老红军中的大多数人都已经是 50 岁以上的年纪,战争留下的伤病让他们身体大不如前,早已失去了正常的工作能力。然而,这次评级对于他们来说,更多了一份特殊意义,它是对他们过去贡献的认可,在物质生活上,至少能让他们过上自给自足的生活。

对于毛主席的这份决定,红军老战士们感动不已。他们虽然已经脱离军队多年,但仍然在很多场合为国家的发展贡献着自己的力量。他们积极参与地方建设,培养新一代的年轻人参与新中国的建设事业,用自己的执着和奉献,传承着红军精神,这种精神令人倍加敬佩。

六、结语:红军精神永垂不朽

“红军不下校”这一句话,虽然简短,却威武霸气,充满力量。主席这短短五个字,既是对老红军战士过往历史的尊重与认可,也是对那些与自己一同走过艰难岁月老兵们的庄重承诺。

回首 100 年前的那段峥嵘岁月,为了心中的理想信念,他们背井离乡、抛家舍业,毅然投身革命事业。在艰苦的环境中,他们用青春和生命谱写了一曲曲壮丽的赞歌。他们把鲜血洒在了祖国的大地上,为新中国的成立和人民的幸福付出了巨大的牺牲。

如今,这段血与泪交织的历史,随着时间的沉淀非但没有被遗忘,反而像一颗璀璨的明珠,永远镶嵌在新中国的历史长河之中。它时刻提醒着我们,今天的幸福生活来之不易,是无数革命先烈用生命和鲜血换来的。我们要铭记历史,传承红军精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。毛主席的“红军不下校”决策,也成为了新中国授衔史上的一段佳话,永远闪耀着人性的光辉和智慧的光芒。