30万军开赴南疆,中国部队打完就走,越军战史:不撤军,后果严重

1975年越南抗美战争结束后,在黎笋政府的错误路线下,背信弃义,公开反华。

为了回击长久以来越南对中国边境的不断挑衅,我国发起了一次重要军事行动——对越自卫反击战。

据越军战史资料记载:1979年2月17日凌晨5点,天未亮,寒意犹存。30万中国军队如同一柄出鞘的长刀,猛然划破边境的寂静。

炮火震天、坦克轰鸣、步兵呐喊,一场来得突然、走得果断、打得艰苦的战争,就这样开始了。

2月17日,中国军队在两大军区(广州军区、昆明军区)的指挥下,分东西两线大举跨境:

东线目标是越南北部重镇“谅山”,出动部队有42军、41军、55军,分别从龙州、靖西、防城三个方向出击;

西线则直指河口、老街、河江等地,由13军、11军、14军分别从河口、文山、金平推进。

中国军队很快发起了第一波“地毯式”火力攻击。炮弹呼啸而过,坦克轰鸣压境。特别是在老街、孟康、谅山等越北重镇,炮火极其猛烈。

越军来不及反应,中国军队就已经推进了10公里,占了几个镇,还顺手炸了越军的通信线路,把电话线一刀切断。

真刀真枪上阵,中国军队这次真是打得又狠又苦。

2月17日到19日,中国军队按下推进按钮,几乎在所有方向上全面压境,一口气占领了11个村镇。

中国军队打得虽然猛,但后勤不足、地形复杂、越南人“窝里打蛇”的游击战术,让前线将士吃尽苦头。

别以为打仗就是坦克开道,一波带走。

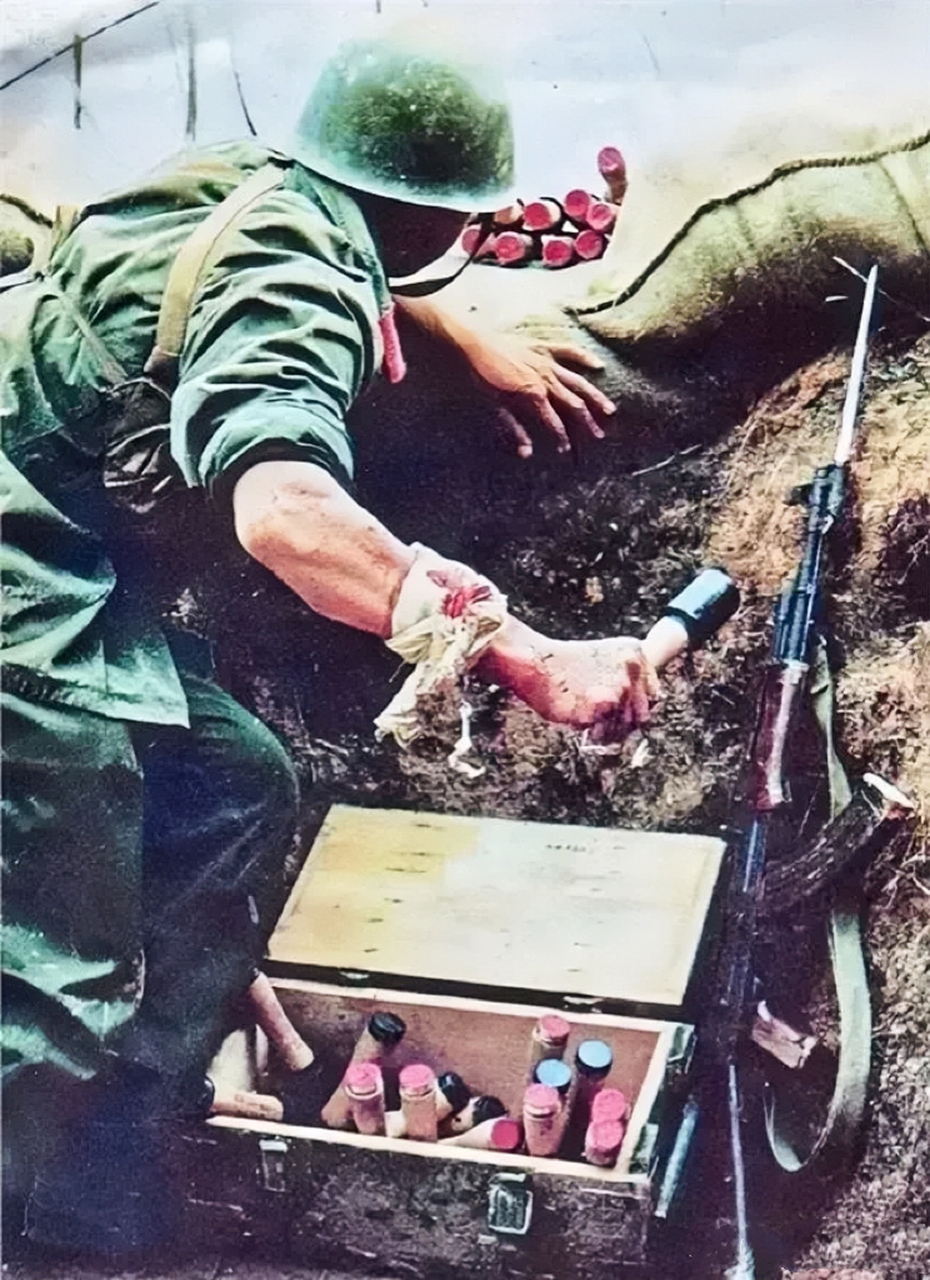

越南人打仗,那是玩命的。他们的高地是地堡,高地下还有地道,地道再连着山洞,山洞里还有火药、狙击点、甚至小厨房……

于是,很多战斗变成了“夺隧道争高地”的贴身肉搏,一寸山头一寸血,一条小路一个伏击。中国军队步步前推,但也付出了巨大的代价。

重头戏在谅山。

谅山是啥?越南的“关中咽喉”,距河内不过百余公里,堪比首都的大门口。

从2月26日开始,中国军队开始集结兵力,在谅山打响最后总攻:

东线42军从同登推进,围点打援;

41军从禄平夹击;

广州军区将54军162师也派来支援,一共6个师围攻。

越南这边也不含糊,调来了14军、337师、338师,主力二军也赶往增援,空中还有苏联“友情支援”的An-12运输机空桥。

你来我往,正面硬刚。谅山外围的高地一个比一个难啃,敌我双方打得天昏地暗。

最终,3月4日下午,中国军队一支部队强行越过奇穷河,占领340高地,并连带拿下梅陂机场、391高地、谅山城区。

3月5日,北京发布命令:“达到预期目的”,之后主动撤军。

这句话在当时,充满智慧。

中国军队打了一圈,把越军边防打崩,烧了指挥部,摧毁基础设施,把“该打的打了、该警告的警告了”,战术目标基本达成。

而再往前推进?那就是打河内了。

此时越南精锐主力基本完成调集,中苏军事同盟还在生效,苏联已经在中苏边境调兵10万,战火一旦失控,势必引发中苏全面冲突。

据越军战史资料记载:当时“越方已经做好了充分的准备,计划进行大规模反击。如果不及时撤军,中国军队将遭受巨大损失,后果严重。”

因此,此时撤军,不是退缩,而是“及时止盈”。

而越南方面,也明白这波打得狠、来得快、走得干脆的战斗,背后其实是一次极具象征意义的“拳头外交”。

这场战争并没有以彻底毁灭对手为目的,而是“教训、警告、削弱”三位一体的惩戒战术。

这场战争的意义远比你想得深有人说,中国打了一场“不该打的仗”。

也有人说,中国打了一场“教科书级别的惩罚战”。

但无论怎么说,以下三点意义不可忽视。

第一,我们打掉了越南的“地区称王梦”。

70年代末,越南的扩张已让东南亚诸国焦虑不已。联合苏联搞“印支联邦”,试图吞并柬埔寨、威胁泰国。

中国一战打断其节奏,让越南从此不再轻易“南下”。

第二,我们向苏联说了一句硬话。

中苏交恶后,苏联通过越南牵制中国南疆。中国此战不仅“打小弟”,更是给老大哥上了一课。

在战略层面,这是中国独立自主路线的延伸,是给苏联打的“地缘巴掌”。

第三,证明了我军的实力,但也暴露了问题。

战争中,中国部队展现了强大的动员力和坚强意志。但也暴露了后勤不足、对山地战不熟等老问题。

这场仗打完,成为解放军80年代全面军改的起点。

1979年之后,中越之间的边境战斗一直持续到1989年才完全平息。这是一场被历史“低调处理”的战争,但它的影响深远。

它重塑了中越关系,也调整了中国军事、外交战略的走向。

它不是一场“赢了就狂”的战争,更像是一场大国边境的“战略微调”。

有时候,战争不是为了占领土地,而是为了捍卫地缘秩序。我们1979年打越南,不是为了多占一个城市,而是告诉你,我的底线在哪儿。

如今,中越关系早已冰释前嫌,两国携手合作、共建“一带一路”。但那一战的枪声,仍在历史深处回响。