他任中联部长,中组部长资历太浅,没让他宣读任命,让其他人宣布

耿飚在阿尔巴尼亚忙活了一整年后,不小心摔断了骨头,只好回国养伤。那时候,国内局势已经挺紧张了。到了1971年1月份,周总理专门找耿飚聊了两个多小时,给他安排了新任务:去当中联部部长。

那时候的情况,耿飚所面临的挑战真的很大,但他靠着自己过硬的本领,最终还是把任务给圆满完成了。

“将军大使”这个称号可不是一下子就有的。

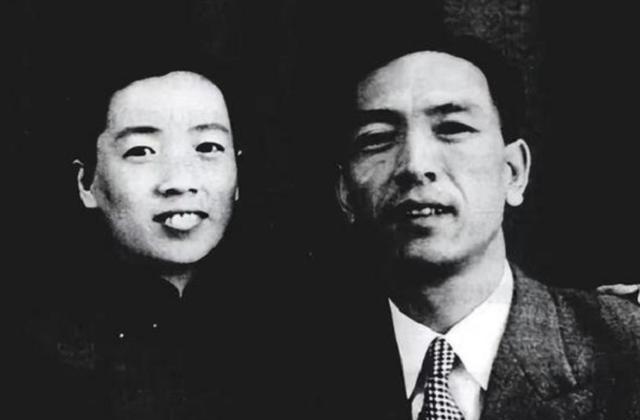

晚清那时候,耿飚在湖南一个穷得叮当响的家庭里呱呱坠地,家里穷得连片瓦都没,全家人只能挤在耿传公祠里,借人家的地方住。

小时候,他家里条件不好,所以很早就得扛起生活的重担了。

耿飚13岁那年就去水口山铅矿做了童工,后来慢慢接触到革命队伍,加入了共青团。他这一路都是实实在在走过来的,一步一个脚印。那些曾经一起并肩作战的老战友们,没有一个不记得,他在部队里学东西特别快,能力非常出众。

以前他读书的机会少得可怜,后来他全靠自己摸索学习,积累了那些知识。

在当兵打仗的那些日子里,他特别爱读书,一本接一本不停地看。要是碰到本特别好的书,他就会一直带着,就连行军打仗时都舍不得丢,慢慢在红军里成了个既能打仗又会读书的出类拔萃的人物。

从湖南的湘江一路征战到贵州的乌江,再从娄山关的激战到赤水河畔的周旋,他的战略眼光和实际能力在战场上一次次得到了验证。

那时候,红军在漳州那边弄到了一批照相机。领导见耿飚特别喜欢,就特许他留了一台。这台相机对耿飚来说意义非凡,从长征开始,一直到抗战、解放战争,它都陪在他身边。耿飚用它拍下的那些老照片,也相当有价值。

1936年那年夏天,有个叫斯诺的美国记者跑到苏区去做采访。后来,他写了本书叫《红星照耀中国》。书里的好多照片,都是耿飚拍的。而且啊,说到长征那段历史,书里面不少内容都是根据耿飚的日记来的。

耿飚经历过长征的洗礼,一路摸爬滚打,最后当上了高级将领。

到了打解放战那会儿,他领导的是华北军区的第二兵团,大伙儿都管它叫杨罗耿兵团。他们在战场上那叫一个勇猛,为新中国的诞生立下了大功。

本来,耿飚以为自己会一直在军队里发展,准备应对各种挑战,但没想到周总理的一道命令,就把他调到了新的工作岗位上。

那时候新中国刚刚诞生,周总理特地从硝烟弥漫的战场上选了十位兵团级的将领。原本,总理是打算让耿飚去当中国驻联合国的军事代表。但那会儿,中华人民共和国在联合国的位置还没恢复,所以耿飚就去做了驻瑞典的大使,同时还管着驻芬兰和丹麦的事务,当了个公使。

于是,“武将外交官”应运而生。

他每年大部分时间都在国外履行大使职责,回国的机会少得可以数得过来,他儿子耿志远对小时候的事儿记得清清楚楚:一到春节,外交部就会把那些爸妈不在身边的“小留守”们聚到首都体育馆,一块儿搞联欢。那个挺逗的陈毅叔叔还老叮嘱他们“别随地乱撒尿”。

根据规定,没成年的小孩能跟着爸妈去国外,耿志远就在瑞典生活了阵子,他发现那儿整天都是雪白雪白的,冷得要命。

第一年国庆节的时候,瑞典那边管海军的头儿问耿飚:“听说您是个将军,以前带过多少兵马?”

耿飚老实地说:“其实没多少,大概就十几万的样子。”

得知道,这个数字比整个瑞典的军队人数都还要多。但讲真,在中国,这个数字真不算啥大数目。要是跟东野那上百万的大军比起来,十几万的部队就显得有点少了。

那句话一说出口,立马让在场的贵宾们大吃一惊,好几个还特地走过来举杯,称赞耿飚是“国家派来的出色代表,真是太棒了”。

外交这行当可不简单,特别是那会儿新中国正被西方国家处处刁难。

耿飚一直是周总理心里很看重的人,可以说是“哪里缺人就去哪里顶上”。

1969年,耿飚被安排去阿尔巴尼亚工作,毛主席对这事特别上心,他专门跟耿飚说:“阿尔巴尼亚在欧洲那可是社会主义的标杆,咱们得好好加强和发展跟他们的关系。”

那时候,阿尔巴尼亚的需求还真不少。咱们国家连黑白电视机都紧缺得很,可他们却盼着中国能伸出援手。

有了中国的帮助,阿尔巴尼亚那边,几乎每个农业合作社都能看上电视了。就算中国当时外汇紧张,还是给阿尔巴尼亚进口了棉花和布匹。可让人没想到的是,阿尔巴尼亚却转身把做好的衣服卖给中国人赚钱。

这些事儿,得你真在阿尔巴尼亚呆过才能察觉,咱们国内多数人压根儿不知道。

耿飚一回国就赶忙说:“咱们得改改援助阿富汗的那套方法了!”

李先念对耿飚的直截了当感到非常满意,他笑着打趣道:“你还真有点胆量,竟然敢批评阿尔巴尼亚,你是头一个提这种看法的人呢。”

耿飚为了把事儿讲明白,专门给管欧洲那块儿的外交部副部长乔冠华写了封信。他在信里说到:咱们出发点是好的,但实际效果不行。非但没帮他们经济发展起来,反而让他们变得骄傲、懒惰,还更依赖援助了。

由于那件事情,周总理对耿飚更加看重了,就连毛主席也称赞说:“耿飚这人实在,敢实话实说,是个称职的大使。”

因为有了之前那件事情的基础,后来当阿尔巴尼亚又一次大胆提出需要50亿人民币经济援助时,中国政府就显得特别小心。经过一番考虑,最后只决定提供10亿的贷款给他们。

在中国跟南斯拉夫关系缓和,还有尼克松来中国访问等事情发生后,阿尔巴尼亚那边特别不高兴,直接对中国开炮,结果就是咱俩关系彻底闹掰了。

火线接棒:挑起中联部大梁在关键时刻,我接到了一个重任,那就是出任中联部(中央对外联络部)的职务。这个决定来得突然,但也意味着一份沉甸甸的责任和挑战。没有太多的时间犹豫和准备,我迅速调整心态,全身心投入到新的工作中。中联部作为我们党开展对外交往的重要窗口,承担着沟通内外、促进合作的重任。我深知,这个位置不仅代表着个人的荣誉,更承载着党和国家的期望。上任后,我迅速熟悉工作环境,与同事们紧密合作,共同面对各种复杂多变的国际形势。我们致力于加强与各国的友好关系,推动互利共赢的合作项目,为国家的繁荣和发展贡献力量。在这个过程中,我深刻体会到了中联部工作的重要性和挑战性。每一次的外交活动,都是对智慧和能力的考验。但我相信,只要我们团结一心,勇于担当,就一定能够克服一切困难,为国家的外交事业作出更大的贡献。

耿飚无论是以前的经验还是干活的本事,都足够他在中联部当头儿,而且他也是周总理心里觉得最合适的那个人。

在阿尔巴尼亚那会儿,他不慎把腿给摔了。等回国养伤的时候,他的人生又迎来了一个新的大转折点。

周总理跟他聊了两个多钟头,想让他来当中联部的部长。那时候国内政治局势变化特别快,耿飚得时刻留神好多事儿,感觉就像是走在细细的钢丝上,得特别小心。

耿飚接到了任务,然后在1971年1月就开始走马上任了。

按规矩应该是中央组织部部长来宣读任命,但之前那位部长已经不怎么在岗工作了,现在是郭玉峰在临时负责部长的事务,并且他在1975年也正式被提拔为了中组部部长。

情况是,郭玉峰的经验和地位还没到那个份上,他没法给耿飚正式宣读任命。

郭玉峰这家伙,他是在抗日战争那会儿才进的八路军。到了1943年,他还只是个营的副政治教导员。等他从抗美援朝的战场上回来后,才升为了师政委。

在那种特殊时期,他在中央组织部工作的时候,不少冤枉案和错案都没能得到平反。而他呢,一直干到1978年,最后也被免了职。

周总理非常有远见,他在琢磨这事儿时,想得特别周全。

1971年1月15号,中央下了命令,让耿飚当中联部部长。耿飚头一回在中联部全体职工和干校的大会上讲话时说:“我到中联部来,秘书、司机还有那些平时跟着我的人,我一个都没带。往后啊,我就靠咱们部里的兄弟姐妹们一起干好工作了,希望大家能多帮帮我。”

那时候,中联部里很多干部都没法继续干活了。多亏了耿飚提出建议,才让一部分干部得以重返工作岗位。张香山和唐明照能回来参与领导工作,也是多亏了耿飚的帮忙。后来,这两个人,一个当上了联合国的副秘书长,另一个则升为了中联部的副部长。

很多老同志在外事工作上积累了不少经验,他们是党和国家的珍贵资源。

70年代头几年,中国在外交领域取得了不少新突破,这很大程度上得益于耿飚的付出。

耿飚在工作中真是拼尽全力,没让周总理失望。他硬着头皮扛下了好多重压,保住了一大批的干部。

那段时间,咱们中国成功拿回了在联合国的正当位置,没多久,尼克松总统和田中角荣首相就相继来咱们国家访问了。从这以后,跟咱们中国建立外交关系的国家是一个接一个地增多。

新的环境意味着工作得有新标准,耿飚也在琢磨着怎么在新的大背景下把中联部的工作搞起来。

他建议说:咱们可以去跟各国的社会党聊聊,也能跟那些第三世界国家里反对帝国主义和殖民主义的民族主义政党搭上线,建立联系。

周总理觉得他的点子挺不错的,又说了几句:“要是咱们能跟那些关系好的国家的执政党多交流,那不就能跟政府之间的交往对上号了嘛。”

在耿飚的积极促成下,之后有几个国家的社会党和民族主义政党成员陆续来到中国进行交流。这样一来,我们的外交工作也取得了新的进展,迈向了更深层次。

1975年10月份,南斯拉夫的总理来到了咱们中国,毛主席特地嘱咐他,向铁托带去亲切的问候。

耿飚觉得眼下这是个关键时机,突破口就在此处,于是他火速向中央提议,邀请铁托来中国访问。

挺让人惋惜的,铁托没能早点来,所以两边关系回升得比较慢,他也就没能再见上毛主席一面。到了1977年,铁托总算是来到了中国,这可是全球都的大事,一下子就成了大家热议的话题。

在当今这个新的时代,中联部觉得是时候重新考虑跟中南的关系了,觉得机会挺不错,就又一次跟中央提了这个建议。

1978年6月份,中央给南共联盟十一大发去了贺电,这事就意味着咱们党和南共联盟的关系算是正式和好了,同时呢,咱们国家和他们的关系也告别了冰冻期,开始回暖了。

在外交圈子里,耿飚这人特别机灵,总能瞅准时机,飞快找到解决问题的法子。

之后,耿飚被选为了全国人大常委会的副头头,还有别的一些重要职位。外事那边正缺人呢,他儿子耿志远,可是清华大学出来的,还在人民解放军海军里待过,后来又去了光电所干活。这人啊,有学历、有经验,还年轻,各方面都挺合适。

听说老爸那边人手不够,儿子就主动请缨想去帮忙,可没想到得到的答复是“不可以”。

耿志远给老爸介绍了俩同学,没想到他俩轻轻松松就换工作了。这让他心里直犯嘀咕:咋回事呢,别人能成,我就不行吗?

老爸心平气和地说明了缘由:“不让你调动岗位,不是因为觉得你不行,而是因为我俩是父子,在同一个单位上班,影响不太好。”

懂了那个理儿后,耿志远就进了家大企业打工。可没多久,不知哪儿冒出封信,指责他“是靠老爸的关系才挤进大企业的”。这事儿很快惊动了上头,他们一查,结果发现耿飚压根儿对此事一无所知。

不少人找他帮忙,结果都差不多,他留下的那股正直家风,对后代来说,真的是最值钱的宝贝了。

直到现在,耿飚的书屋里还留存着他老年时的点点滴滴。书架上摆满了已经泛黄的书,而在最显眼的地方,放着一张全家人的合照。这张照片代表着他对家人的深厚感情,但因为工作实在太忙,这种爱很多时候只能藏在心里。

参考材料

1. 耿飚:人民心中的永恒战士 耿志远 讲述中国新闻耿飚,这个名字永远镌刻在人民心中。他是一位真正的战士,一生都在为人民的幸福和安宁而奋斗。他不怕牺牲,勇往直前,用实际行动诠释了什么是忠诚与担当。无论是在战场上还是在和平时期,他都坚守着自己的信仰和初心,为人民的利益而奋斗。耿飚的事迹传遍了大江南北,他的精神激励着无数人不断前行。他用自己的生命书写了一部壮丽的人民战士史诗,成为了人民心中的永恒战士。我们铭记耿飚,不仅因为他的英勇事迹,更因为他的无私奉献和坚定信仰。他是我们永远的榜样,是我们不断追求进步和奋斗的动力源泉。