985 211和清华北大有什么区别

在中国的教育体系里,高校排名一直是一个备受关注的话题。特别是随着高考和考研热度的持续升温,“985”“211”“双一流”这些词汇成了家长群体和学生圈子里的高频词。这些名词背后究竟意味着什么?它们对学生的未来有多大影响?今天,我们不妨从多个角度来剖析这些标签的含义,以及它们如何塑造了每个人的职业发展路径。

“985”“211”与“双一流”:这到底是什么“江湖”?

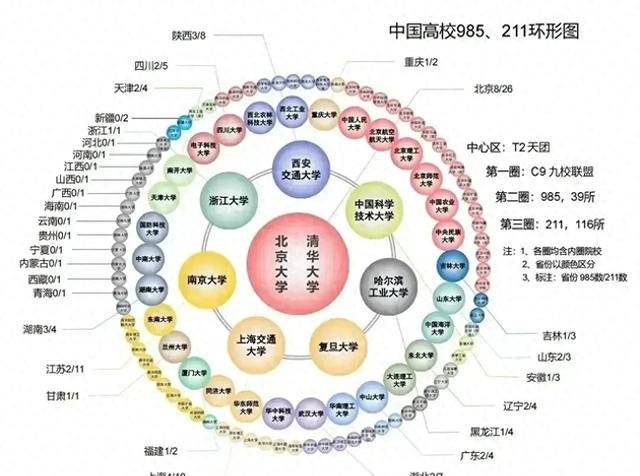

先来一个小科普。“985工程”,是为了打造世界一流大学而设立的高端计划,1998年由江泽民同志提出,象征着中国顶级学府的品牌标志;“211工程”,则是“21世纪重点建设高校”的缩写,旨在扶持一批重点学校和学科;而“双一流”,是近几年更高规格的战略规划,目的是推动世界一流大学和一流学科的建设。简单来说,985是“塔尖”,211是“塔身”,双一流则是整个金字塔的升级版。

听上去是不是很高大上?但实际上,这些标签之间也有“鄙视链”。例如,985高校天然高于211,而双一流中的“非985非211”院校又常常被归为“夹心层”。这就像武侠小说里,清华北大是“武林盟主”,中坚985是“名门正派”,而普通211和非211双一流,则像是“江湖新秀”,虽有潜力,但难免被人轻视。

名校光环:是“金手指”还是“虚荣装饰”?

对于很多人来说,进入985、211高校,仿佛打开了人生的“金手指”。尤其是清华北大,更是无数学子梦寐以求的“巅峰存在”。数据显示,清华大学的毕业生在毕业十年后的平均月薪高达29500元,年薪约为35.4万元。这是什么概念?这不仅远高于全国平均水平,甚至比不少985、211高校毕业生的薪资高出一个台阶。

但这里有个问题:名校的高收入,究竟是因为学校本身,还是因为学生的素质?换句话说,是“清华赋予了学生光环”,还是“优秀的学生选择了清华”?这就像是明星代言名牌,是明星让品牌更值钱,还是品牌让明星更有名?

事实上,名校的确可以提供更好的资源和平台,但决定薪资高低的根本,还是个人能力和努力。清华北大毕业生之所以“高薪”,一部分是因为学校的师资、校友网络、学术声誉;另一部分则是因为这些学生本身就是顶尖中的顶尖,他们的学习能力、创新能力、综合素质,远超普通人。

211、985毕业生的职业现状:辉煌还是平庸?

相比清华北大的“金字塔尖”,211、985高校的毕业生则呈现出多样化的职业路径。多数人的月薪在10000元到20000元之间,年薪12万到24万不等。这听上去很不错,但如果和清华毕业生相比,差距就显而易见了。

这里的原因是多方面的:

但话说回来,收入并不是衡量人生成功的唯一标准。在很多领域,211、985毕业生同样能大放异彩,尤其是那些有强大内驱力的人,他们在自己的岗位上成就卓越,甚至超越了不少985校友。

“双一流”与“双非”:好学校能否逆袭?

近年来,“双一流”高校的出现,让不少“双非”院校有了翻身的机会。比如南方科技大学、上海科技大学、华南农业大学等,虽然没有“985”“211”的头衔,但凭借强大的学科实力和政策扶持,逐渐走向舞台中央。

现实很残酷。“双一流”是个好标签,但在就业市场上,学校的头衔依旧是硬通货。招聘时,企业更倾向于选择985、211院校的毕业生,因为这更像是一个“背书”,代表了求职者的潜力和能力。

至于“双非”院校,它们的学生则需要付出更多努力才能证明自己。但这并不意味着“双非”学生就一定“低人一等”。相反,很多“双非”院校的王牌专业,已经具备了与985、211抗衡的实力,比如成都理工大学的地质工程、西南石油大学的石油工程等,都在业内有极高的认可度。

教育鄙视链的背后:我们该如何看待人生?

无论是“985”“211”还是“双一流”,它们的确是教育资源不均衡的产物,也代表着一定的社会不公平。但话说回来,人生的成功并不只是靠学历和学校决定的。

一方面,学校的确可以成为“跳板”,让我们更快地接触到优质资源;但另一方面,真正走得远的人,靠的还是自己的能力、眼界和努力。进入好学校只是起点,而不是终点。就像游戏里的“装备”,它能帮助你打怪升级,但如果操作不行,再好的装备也救不了你。

所以,与其过分纠结学校的头衔,不如问问自己:我是否足够努力?我是否在用心规划未来?我是否拥有不断学习的能力?

对此你怎么看?学历真的能决定一切吗?或者说,在学历之外,还有哪些能力值得我们去关注?欢迎在评论区留下你的看法!