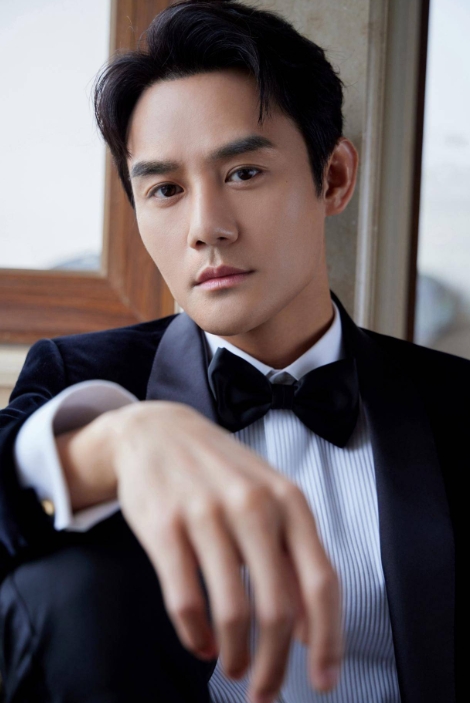

王凯:凭《大江大河》爆红,因医生一句话,在事业巅峰期“消失”

2025 年,演员王凯有了新身份,湖北省文艺志愿者协会副会长。

但网友们对他的评论还停在去年。

2024 年深秋,某论坛突然炸开一个帖子。

“王凯是不是退圈了?”

原来,有人拍到王凯在某超市购物的照片。

评论区瞬间沸腾,一时间各种留言扑面而来。

有人怒斥“过气艺人摆烂”,有人感慨“顶流沦为路人甲”。

但更多人陷入沉默。

那个曾让万千少女高呼“靖王殿下”的男人,怎么就在事业巅峰期“消失”了?

但翻开他的人生剧本,你会发现这根本不是“退场”。

而是一场更高级的“逆袭”。

1982 年,王凯在湖北武汉出生。

从小就梦想做演员的他,努力学习,准备报考艺术学校。

可是,家人希望他有份稳定的工作,可以看得见的未来。

于是,高中毕业后,他接替父亲成为新华书店的员工。

2000 年,18 岁的王凯,正站在武汉新华书店的仓库里。

汗水浸透工装背心,他每天要搬运 3000 本《新华字典》。

手指被纸页划出细密血痕,腰弯成虾米状才能钻进狭窄的货架。

深夜下班时,他常蹲在仓库后巷,望着防盗网切割的月亮发呆。

“难道我要像父亲一样,在书堆里搬一辈子?”

但命运总爱开玩笑。

一次为书店拍宣传片时,导演误以为他是科班生。

于是,脱口而出,“你是专业演员吧?哪个学校毕业?”

他默默回复,“我不是演员。”

“哦哦,那你可以试试啊。”

这一问一答,像火星点燃油桶,梦想再次燃烧。

他瞒着父母辞了职,打算揣着所有积蓄北上。

后来,在家人的建议下,王凯到上戏的进修班学习。

第二年,他手握中戏和北影两个院校录取通知书。

最终,王凯踏进中戏校园,成为表演系的学生。

2006 年,大三的时候,王凯接到邀约出演电视剧《寒秋》,从此进入影视圈。

在剧中饰演黄元尚,是个热血青年。凭借这个角色,他成功签约华谊。

2007 年毕业前,王凯出演第一部电影《我的狗狗我的爱》。

之后,他参演过《丑女无敌》、《呼叫大明星》、《知青》等各类型作品和角色。

虽然没有爆红,但渐渐被观众熟知。他也积累了很多的演技,夯实台词功底。

功夫不负有心人,王凯迎来了命运的转机。

2010 年,在《知青》剧组拍摄。

导演张新建拍零下 40 度的黑河雪原。

男演员们裹着貂皮都喊冷,王凯却主动要求加戏。

他在暴风雪中连续拍摄 12 小时,睫毛结霜到睁不开眼。

手指冻成胡萝卜色,还想着看剧本背台词。

这场戏播出后,正午阳光制片人侯鸿亮记住他的名字,“这小子是条汉子。”

2014 年,《琅琊榜》的横空出世,王凯的命运齿轮开始疯狂转动。

他饰演的靖王萧景琰,银甲红缨策马而来,眉宇间凝着山河破碎的悲怆。

“我要查,查个水落石出”,这记台词让观众集体泪崩。

2015 年《伪装者》里的明诚,西装革履却暗藏锋芒。

即便和和靳东、胡歌等实力派演员,同台飙戏也毫不逊色。

凭借这两部剧,他的微博粉丝数从 30 万暴涨到 2000 万。

同时,他的片酬翻了 20 倍,代言接到手软。

但真正让他演技封神的,是 2018 年的《大江大河》。

为演好农村走出的技术员宋运辉,他暴瘦 14 斤。

他的肋骨清晰可见,后背薄得像纸片。

花絮里,王凯穿着补丁摞补丁的工装,佝偻着背在工厂里穿梭。

连群演都恍惚:“这真是那个王凯吗?”

最震撼的一场戏,宋运辉得知父亲病危。

他蜷缩在宿舍铁架床上,手指死死抠着床沿,青筋暴起。

喉咙里发出幼兽般的呜咽。

这场戏拍了 12 遍,导演孔笙喊“过”时,王凯瘫在地上半天起不来。

工作人员发现他后背的工装被冷汗浸透。

“拍完后我整整三天吃不下饭,感觉身体被掏空了。”

他后来在《人民日报》采访中说。

《大江大河》播出后,王凯的话题阅读量超 50 亿。这部剧豆瓣评分 8.8 分创下年代剧纪录。

他凭借此剧拿到白玉兰奖、金鹰奖提名等各种奖项。

有影评人评价:“他用宋运辉的肋骨,撑起了中国改革开放的脊梁。”

命运总爱在巅峰时开玩笑。

2017 年冬天,王凯正为《大江大河 2》做准备,突然接到姐姐电话。

父亲确诊肺癌晚期。他连夜飞回武汉,在病房外听到母亲压抑的哭声。

第一次感受到“子欲养而亲不待”的恐惧。

他推掉所有工作陪床,给父亲擦身、喂饭、读报纸,却没能留住父亲。

一个月后,王凯在体检中查出肺部结节,医生盯着 CT 片皱眉。

“再这么拼下去,你父亲就是你的前车之鉴。”

“那天我蹲在医院走廊,把烟盒捏得变形。”

王凯后来在《可凡倾听》中说。

他想起父亲化疗时枯槁的手,想起自己为赶戏连续熬大夜时的心悸。

突然看清了娱乐圈的荒诞。

有人为抢 C 位勾心斗角,有人为热搜买水军互撕。

而他差点用命换来的名利,在生死面前不堪一击。

之后,王凯推掉了《清平乐》《冰雨火》等 5 部大男主剧。

他还解散了粉丝后援会,注销了工作室某博。

有制片人拿着亿元片酬合同堵到他家门口,他直接关上门。

“钱赚不完,命只有一条。”

粉丝哭着骂他“自毁前程”,他却发了条朋友圈。

“我不想做第一,只想做第三第四。健康才是真正的奢侈品。”

王凯在消失的三年里,做了很多以前没有完成的事。

他以个人名义向湖北乡村小学捐赠 300 万,建立 12 所“凯凯书屋”;

他开设免费表演工作坊,学员中 3 人考入中戏、北电;

他策划“荆楚文化复兴计划”,推动楚剧、汉绣等非遗进校园;

这些数字背后,是演员对职业的敬畏,对生命的珍视。

就像他在《大江大河》里那句台词:“我不想做时代的弄潮儿,只想做踏踏实实的筑路者。”

在这个全民焦虑的时代,王凯的故事像一剂清醒药。

他在采访中说,“人生这场马拉松,有人想当领跑员,有人想当陪跑员,而我只想当自己的配速员。”

而人生真正的赢家,从来不是跑得最快的人,而是始终清楚自己为何出发的人。