28岁女孩变植物人!鲨鱼夹美丽背后,这些风险你必须知道

“要是没戴那个金属鲨鱼夹,她现在应该还在和我开玩笑……”四川胡先生的声音带着哽咽,回忆起9月21日那个夜晚——他和女友骑电动车兜风时意外摔倒,女友后脑勺的金属鲨鱼夹直接刺入头骨,两次开颅手术后仍未苏醒,成了植物人。

这条新闻像一颗惊雷,炸醒了无数爱用鲨鱼夹的女孩:那个让我们轻松拥有“慵懒高级感”的发饰,怎么就成了“隐形凶器”?

从妈妈辈的塑料夹到全网爆火,鲨鱼夹凭什么“杀疯了”?

从妈妈辈的塑料夹到全网爆火,鲨鱼夹凭什么“杀疯了”?要理解鲨鱼夹的“顶流”地位,得先翻一翻它的时尚史。

20世纪80年代,法国一家塑料厂的工人把梳子和发夹结合,造出了爪型发夹的雏形;到了2018年,Alexander Wang秋冬秀场上,模特们头顶的银色鲨鱼夹像一颗时尚信号弹,瞬间点燃了全网跟风潮。

但真正让它“杀疯”的,是击中了当代女性的三大痛点:一是“头型焦虑”救星。

很多人因小时候睡扁头,长大后渴望圆润的后脑勺,鲨鱼夹随意一夹,蓬松的发量刚好填补扁平处,视觉上“一键修头型”;二是“皮筋噩梦”终结者。

高马尾扎太紧会扯头皮、掉头发(医学上叫牵拉性脱发),鲨鱼夹松而不散,夏天还能让后颈透风,堪称“懒人福音”;三是“社交货币”属性。

明星网红戴、闺蜜同事戴、小红书刷到戴,“他人取向”的跟风心理让它成了“不戴就落伍”的时尚标配。

从“发饰顶流”到“致命凶器”,它的危险被低估了多久?

从“发饰顶流”到“致命凶器”,它的危险被低估了多久?谁能想到,这个平均售价不到20元的小发夹,在意外面前能化身“微型刺刀”?

成都女孩的悲剧并非孤例。

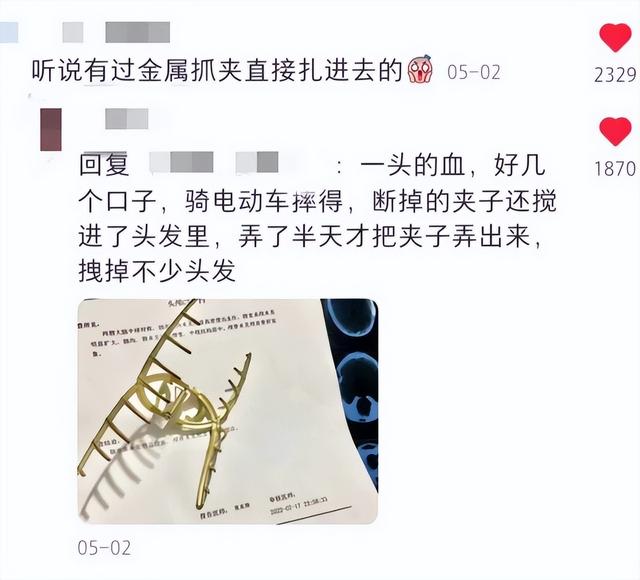

社交媒体上,网友们的血泪经历让人头皮发麻:有宝妈抱娃摔倒,鲨鱼夹碎片嵌进头骨;有女生浴室滑倒,发夹扎穿手掌;甚至有滑雪爱好者高速摔倒时,金属鲨鱼夹直接刺进后颈。

危险的根源,藏在三个细节里:第一,材质硬、受力集中。

金属鲨鱼夹的锯齿设计看似“抓发牢固”,但在撞击时,这些锯齿会像针尖一样把冲击力集中在一点——实验显示,绑在汽车头枕上的鲨鱼夹,在模拟追尾冲击时,能深深刺入西瓜5厘米,拔出时果肉连带撕裂。

第二,位置太“要命”。

鲨鱼夹通常卡在脑后正中央,这里是后颅窝,头骨薄、组织少,下方就是脑干(控制呼吸心跳的“生命中枢”)。

一旦刺入,轻则头皮撕裂、颅骨骨折,重则直接损伤脑干,导致昏迷甚至死亡。

第三,使用场景“踩雷”。

很多人骑车、运动、洗澡时仍戴着鲨鱼夹——这些场景恰恰是摔倒高发区。

骑电动车时速20公里时,摔倒冲击力相当于从1米高跳下;浴室湿滑,滑倒瞬间头部着地概率更高。

美丽和安全真的不能兼得?这些“保命指南”必须记牢“难道要为了安全,彻底告别鲨鱼夹?”这是评论区最常出现的疑问。

其实不必“一刀切”,关键是学会“聪明选、谨慎用”。

选对材质:塑料>亚克力>金属。

塑料鲨鱼夹韧性好,撞击时可能碎裂但不易刺入;亚克力材质更轻,受力后形变空间大;金属夹看似高级,却是“危险系数TOP1”——消防实验中,金属夹的刺入深度是塑料夹的2倍。

避开危险场景:运动、交通、湿滑地不戴。

跑步、滑雪、骑电动车时,身体失控风险高;开车时,急刹车或追尾的冲击力会通过发夹直接作用头部;浴室、厨房地砖湿滑,滑倒概率是干燥地面的3倍,这些时候都该把鲨鱼夹收进首饰盒。

日常收纳要小心:别当“桌面暗器”。

很多人随手把鲨鱼夹丢在床头、沙发,跑跳时可能被扎伤。

有网友分享过“跑上床时小腿被鲨鱼夹刺穿”的经历,尖锐的锯齿甚至能穿透牛仔裤。

结语:美丽不该以生命为代价成都女孩的眼泪,网友们的伤疤,都在提醒我们:时尚是流动的,但生命只有一次。

我们可以爱鲨鱼夹的慵懒、珍珠的精致、水钻的闪亮,但更要爱自己——选对材质、避开危险场景、收好小发夹,这些“小麻烦”,比躺在病床上后悔要划算得多。

下次拿起鲨鱼夹时,不妨多问一句:“今天戴它安全吗?”毕竟,真正的美丽,从来都该是“美而不危”的。