当“镀金通道”遭遇生命之托:董袭莹事件背后的医疗体系信任危机

从特权规培到学术失范,一场医疗丑闻如何撕开制度性溃烂?

手术室离场:患者安全底线的失守✔2024年7月5日,中日友好医院胸外科副主任医师肖飞因维护规培医师董袭莹,在四级肺癌手术中离场40分钟,导致已麻醉患者暴露于术中风险。这一行为直接违反《医疗机构手术分级管理办法》,暴露医疗伦理的崩塌。

✔尽管肖飞辩解离场仅“一二十分钟”,但医护群聊天记录显示患者生命体征完全依赖麻醉医生临时维持。

特权规培:从3年压缩至1年的“医学奇迹”✔董袭莹的规培路径严重偏离国家标准:

✔本应轮转脊柱外科,却通过肖飞及骨科主任干预留在胸外科;

✔国家规定33个月规培被压缩至12个月,且未完成基础科室轮转即参与四级手术。✔这种“速成”模式与普通医学生“5+3+3”的血泪规培形成刺眼对比。

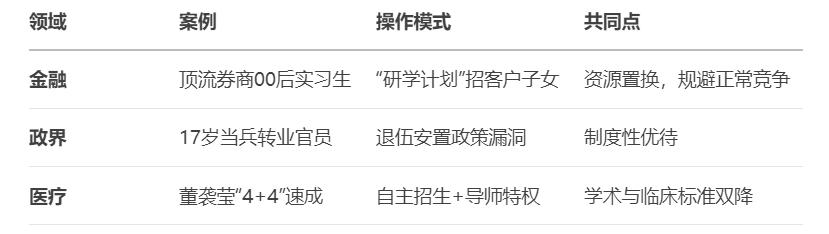

02制度黑洞:协和“4+4”项目的三重溃堤选拔机制:名校标签下的“镀金游戏”

● 学历注水:董袭莹本科就读哥伦比亚大学巴纳德学院(独立学院,录取门槛远低于哥大主校),经济学背景与医学无直接关联,却通过协和“4+4”项目跨入医学领域。

● 推荐信暗箱:项目要求2名医学副教授推荐信,普通学生难以触及的“学术人脉”,成为特权阶层的通行证。数据显示,42%的申请者有医疗系统亲属背景。

培养失范:从论文注水到临床隐患

● 学术近亲繁殖:董袭莹博士论文仅30页正文,研究方向与骨科导师脱节,且知网紧急下架其论文;多篇SCI论文通讯作者被曝为其父母(国企高管与高校副院长)。

● 临床能力断层:传统医学生需2000小时临床实践,而“4+4”学生仅800小时即通过考核。董袭莹跨妇科、内科、泌尿外科执业,专业连贯性存疑。

监管真空:删除记录与沉默的学界

● 事件发酵后,协和官网删除王辰校长对董袭莹的公开赞誉,录取名单与论文批量下架;

● 中日友好医院通报仅处理肖飞,对规培违规、学术造假避而不谈,暴露“断尾求生”式应对。

资源代际传递:从“寒门难出贵子”到“手术刀世袭化”

✔董袭莹家族背景(父为医疗基建高管,母为高校副院长)与其职业路径高度关联:

✔父亲参与中国医学科学院肿瘤医院工程,女儿随即进入该院执业;

✔母亲主导骨科耗材供应链,女儿论文却涉及妇科影像,形成“跨界资源网”。

系统性风险:当“速成医生”站上手术台

● 数据警示:三甲医院中“4+4”毕业生占比从2020年5%飙升至2025年22%,同期医疗事故投诉率上升17%;

● 案例对比:某“4+4”毕业生误判心梗症状致救治延误,揭示压缩培养的致命隐患。

公众焦虑:谁为我们的生命安全背书?

✔患者知情权被剥夺(术中离场未告知)、学术诚信崩塌(论文挂名亲属)、规培制度形同虚设——当医疗体系的核心环节被特权侵蚀,公众信任的基石已然动摇。

04破局之路:从舆情灭火到制度重建透明化改革

✔公开“4+4”项目录取标准与毕业生执业数据,引入MCAT式医学素养考试;

✔建立规培档案追溯系统,杜绝“打招呼”调整轮转科室。

刚性监管

✔取消特殊规培政策,严格执行全国统一的3年规培时长与轮转要求;

✔对学术不端启动跨机构调查,严惩论文挂名、数据造假。

社会化监督

✔患者代表、普通医学生、第三方机构组成监督委员会,每季度公开医疗事故数据;

✔建立举报人保护机制,鼓励内部 whistleblower(如曝光事件的护士“格格巫”)。

结语:医学教育的终极使命“当手术刀成为特权阶层的玩具,医学誓言便成了空洞的仪式。”

董袭莹事件不仅是一面照妖镜,更是一记警钟——

若不能斩断资源代际传递的链条,医疗体系将沦为“镀金车间”,而患者永远是这场游戏中最终的输家。

正如央媒所呼吁:“公众期待的不仅是个案处理,更是整个行业的浴火重生。“

从协和到卫健委,从学术委员会到手术室,每个环节都需要一场刮骨疗毒式的变革。唯有如此,“健康所系,性命相托”的誓言才不致沦为一句空谈。

延伸思考

当“跨界培养”异化为“特权通道”,医学教育如何平衡创新与公平?

在技术自主与全球化背景下,海归人才政策是否应更精细化而非一刀切?(参见董明珠“拒用海归”争议)