山东大学齐鲁医院护士论文造假:医疗教育漏洞何时休?

近日,山东大学齐鲁医院一则关于护士霍某某学术不端的通报引发热议。其论文中竟出现“子宫肌瘤男性患者”的荒谬数据,令人啼笑皆非。然而,这并非孤例,大皖新闻记者调查发现,多篇妇产科论文中离奇出现男性患者,涉及子宫出血、宫颈癌、卵巢肿瘤等疾病。这些漏洞百出的论文,不仅暴露了个别医务人员的学术不端,更折射出医疗教育体系中的深层问题。

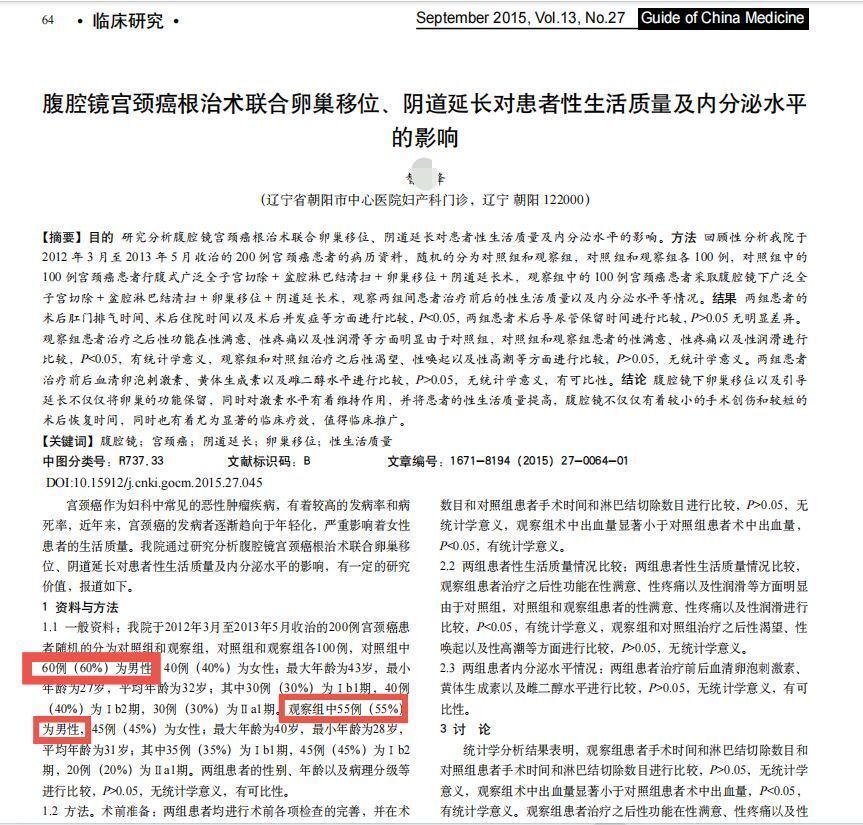

漏洞百出的“学术成果”在江苏省南通市妇幼保健院沈某燕的论文中,妇科异常子宫出血患者竟有40名男性;辽宁省朝阳市中心医院的宫颈癌研究里,115名“男性患者”赫然在列;费县人民医院的卵巢肿瘤研究同样荒唐,80例患者中近六成是男性。这些论文并非来自野鸡期刊,而是发表在《实用妇科内分泌》《中国医药指南》等正规医学刊物上。如此明显的错误为何能通过审核?是编辑疏忽,还是学术门槛形同虚设?

类似事件并非首次。前不久,北京协和医学院博士生董袭莹被曝论文抄袭,再度引发对医学教育功利化的质疑。无论是护士还是医生,晋升职称、评优评先往往与论文数量挂钩,导致部分从业者敷衍应付,甚至数据造假。当学术成为“完成任务”的工具,医学研究的严谨性便荡然无存。

谁该为漏洞负责?

期刊编辑部难辞其咎。若连“男性妇科患者”这种基础逻辑错误都未能筛查,审稿流程显然形同虚设。此外,医疗机构对论文质量的把关同样松懈。涉事医院虽表态“严肃处理”,但更应反思:为何这类论文能成为晋升筹码?是否该降低论文在职称评定中的权重,转而注重临床能力?

医学是关乎生命的科学,容不得半点虚假。当论文沦为“凑数”的产物,受害的不仅是学术声誉,更是患者的信任。我们不禁要问:在“论文至上”的考核体系下,还有多少荒谬的数据未被揭露?医疗教育的改革,又该从何处破局?