历史巧合太神奇!如果不是这根竹杖,钱学森就根本不可能很快回国

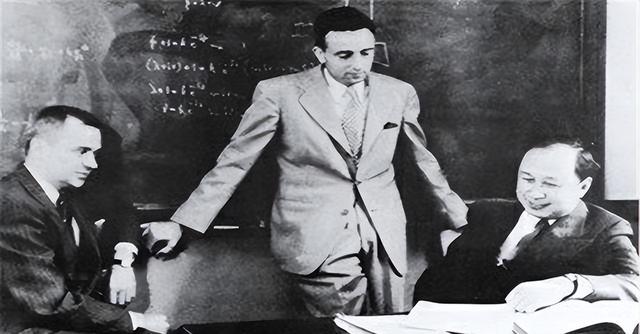

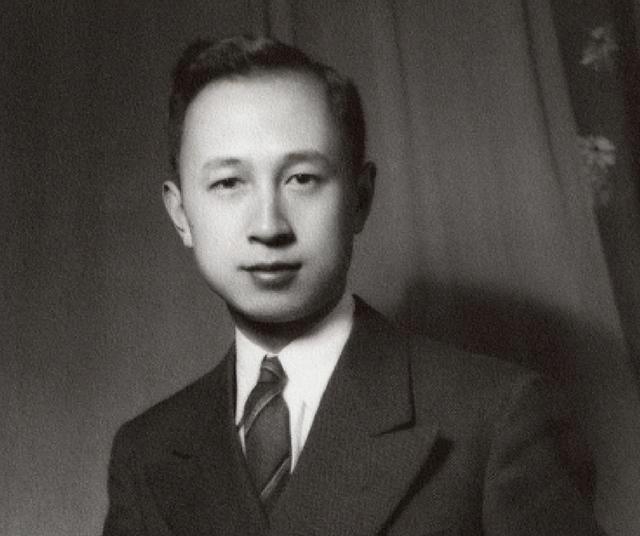

钱学森的学术生涯始于1930年代的美国。他1935年考入麻省理工学院,攻读航空工程硕士学位,次年转到加州理工学院,师从空气动力学大师冯·卡门。1939年,他获得博士学位,留在加州理工学院任教,并加入喷气推进实验室,参与火箭与导弹技术的研发。

他的研究直接推动了美国战时导弹技术的进步,尤其是在固体燃料火箭领域,成果显著。1940年代,钱学森已是美国航空界的翘楚,参与了多项机密项目,发表的论文被广泛引用。他在实验室里埋头计算,整理数据,常常通宵达旦。同事们回忆,他对科学的严谨态度令人敬佩,桌上总是堆满草稿纸,笔迹密密麻麻。

1949年,新中国成立的消息传到美国。钱学森开始思考回国,觉得祖国的建设需要他的专长。1950年6月,他辞去加州理工学院的职务,订好船票,准备携家人返回中国。然而,6月6日,他在洛杉矶港口被联邦调查局拦下。

探员以“共产主义嫌疑”为由,扣留了他的行李,没收了大量笔记和书籍,指控他可能泄露美国机密。钱学森试图解释,但探员态度强硬,搜查了他的随身物品,撕开包裹,翻遍每一页纸张。他的船票作废,归国计划被迫中断。

此后,钱学森的处境急剧恶化。1950年8月,他被拘禁在特米诺岛监狱15天。释放后,他被软禁在洛杉矶家中,行动受到严格限制。联邦调查局定期上门检查,翻阅他的信件,监听电话,甚至跟踪他到杂货店的行程。

每月,他必须到移民局报到,接受盘问。移民局官员态度冷漠,翻阅厚厚的档案,反复询问他的政治立场。钱学森的护照被没收,学术活动受限,喷气推进实验室的同事逐渐与他保持距离。

1951年,洛杉矶联邦法院多次召开听证会,官员逐条列举所谓证据,试图证明他与共产主义有关。钱学森逐一反驳,提供了大量学术记录,但当局置若罔闻,以“国家安全”为由,禁止他离境。

与此同时,新中国为营救钱学森展开行动。1950年,外交部通过各种渠道抗议美国非法扣留中国公民。1954年,日内瓦会议召开,中美大使级会谈成为双方交锋的平台。中国代表团整理了被扣留公民的名单,钱学森的名字赫然在列。

外交官在会谈中据理力争,谴责美国的行为违反国际法,要求立即释放被扣人员。美国代表则以拖延战术应对,称需进一步调查。会谈多次陷入僵局,钱学森的命运悬而未决。

1955年,钱学森的处境依旧没有改善。他在洛杉矶的家中,面对持续的监控,决定冒险向国内求助。他选择写信给父亲的好友、全国人大常委会副委员长陈叔通,诉说被扣留的困境。

他知道,信件寄出后很可能被拦截,因此必须设计隐秘的传递方式。妻子蒋英提出将信夹在寄往比利时的家信中,伪装成普通通信,以降低联邦调查局的怀疑。

蒋英取出了一根竹制笔筒,筒身雕刻着梅花图案,表面光滑,看似普通的工艺品。她小心撬开笔筒底部,露出中空夹层,将折叠的香烟纸塞入,再用胶水封好。为了进一步掩人耳目,蒋英用左手模仿儿童笔迹,在信封上写下妹妹蒋华在比利时的地址,信封表面故意涂抹了几道墨痕。

次日,蒋英前往邮局,将包裹递给工作人员。联邦调查局的探员在邮局外监视,翻阅报纸,目光不时扫过人群,但未察觉竹筒的秘密。包裹顺利寄出,漂洋过海,抵达比利时。

蒋华在布鲁塞尔收到包裹,拆开后发现姐姐的家信和竹筒。她按照指示,未作停留,将包裹转寄至上海钱学森父亲的地址。上海的老宅里,钱学森的父亲钱家治收到包裹,撬开竹筒,取出香烟纸。

他戴上老花镜,逐字阅读,立即动身前往北京,将信交给陈叔通。陈叔通迅速将信转交外交部,外交部工作人员连夜整理材料,准备在日内瓦会谈中使用。

1955年8月,日内瓦的中美会谈进入白热化阶段。中国代表王炳南在会场出示钱学森的求救信,揭露美国非法扣留中国公民的事实。他逐字宣读信件内容,语气铿锵,桌上摆放着整理好的证据。美国代表翻阅文件,试图辩解,但面对铁证,显得底气不足。

国际舆论开始关注钱学森的遭遇,美国当局承受了巨大压力。8月4日,美国司法部签署文件,同意钱学森离境。洛杉矶的移民局办公室内,官员将通知书递给钱学森。钱学森接过文件,双手紧握,目光扫过纸上的签名。

1955年9月17日,钱学森一家登上克利夫兰总统号邮轮,从洛杉矶启程。钱学森身着深色西装,携妻子蒋英和两个孩子,步伐坚定地踏上舷梯。联邦调查局探员站在码头边缘,目光冷峻。一名探员上前,低声提出让钱学森充当间谍,换取所谓便利。钱学森挥手拒绝,径直走上甲板。邮轮缓缓离岸,汽笛声响彻港口。

航行途中,钱学森与同船的留学生交流,分享对祖国建设的期待。他取出笔记本,勾画导弹设计的草图,手指在纸上飞速移动。邮轮途经日本,乘客们挤满甲板,眺望海岸线。钱学森站在栏杆旁,手指轻敲扶手,目光投向东方。

1955年10月8日,邮轮抵达香港。罗湖口岸的检查站内,工作人员翻阅护照,钢笔在登记簿上记录。钱学森一家步行入境,站台上红旗迎风飘扬。北京的火车站内,聂荣臻派人迎接,车站广播声此起彼伏。

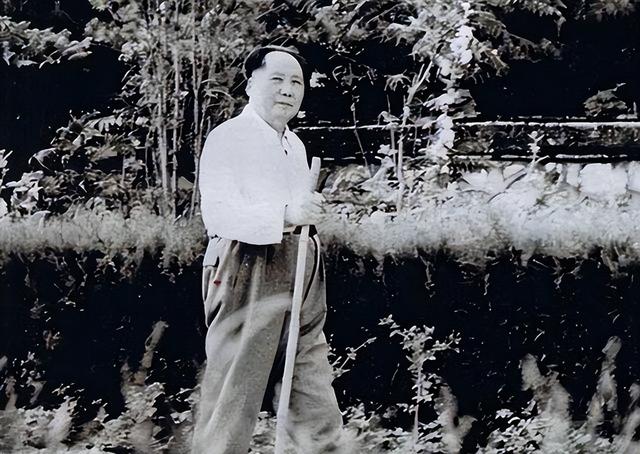

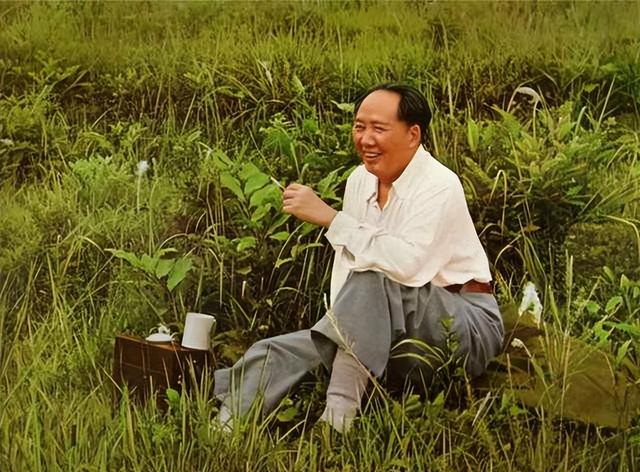

回国后,钱学森迅速投入工作。1956年,他出任国防部第五研究院院长,负责导弹与火箭的研制。办公室内,桌上堆满图纸,墙上挂着导弹模型的蓝图。他与团队讨论技术细节,整理数据,常常工作到深夜。

1960年11月,东风一号导弹在酒泉发射场升空。导弹划破夜空,尾焰照亮沙漠。1966年10月,“两弹结合”试验成功,戈壁滩的试验场上,尘土飞扬,观测站的望远镜对准天空。

钱学森的归国,填补了新中国在火箭技术上的空白,加速了科技发展的步伐。若没有那根竹杖,钱学森可能无法在1955年回国,中国航天事业的起步或将推迟数年。他的爱国精神与科学成就,激励了一代又一代中国人。