1998年,陶斯亮和哥哥石来发的合影,一母所生,但命运判若天渊

这是一张拍摄于1998年的照片,拍摄地点位于江西的井冈山。坐在最右边的是曾志的女儿陶斯亮,坐在她旁边的是曾志的儿子,也是陶斯亮的哥哥石来发。

从照片上看,陶斯亮给人的感觉是很端庄的,甚至从她的穿衣打扮上,我们也可以看出她是一个顺应时代发展的潮流女性,但是坐在她旁边的石来发却看着朴素很多。

事实也是如此,作为我党组织战线杰出领导者曾志的女儿,陶斯亮没有让曾志失望,她跟随母亲的脚步,1965年加入中国共产党。曾任中国市长协会专职副会长兼女市长分会执行会长、中国城市发展报告理事会副理事长等职。

而石来发的人生发展却和陶斯亮截然相反,他只是一个久居在井冈山的农民。陶斯亮和石来发一母所生,但他们二人的命运却判若天渊,为什么呢?

要说清楚这件事,我们还得把话题引到他们的母亲曾志身上。

曾志和毛主席是老战友,也是井冈山上敢于直呼毛主席为“老毛”的女战士。在认识毛主席之前,曾志有过一段婚姻,对方是曾志的战友夏明震。

然而谁也没想到的是,结婚还不到一年,他们的孩子还没有出生,夏明震就被敌人给杀害了。

夏明震牺牲后,曾志忍着失去亲人的痛苦,强打起精神,跟着战友们找来棺材,把牺牲的战友们的遗体逐一收殓好。紧接着,曾志就投入到收复郴州的各项工作中去了。

两天后,夏明震等烈士被安葬在文帝庙附近。当时郴州工作百废待兴,后续有很多工作要做,所以他们没有召开隆重的追悼会,只组织了一小部分去送葬。

送葬时,曾志因有任务在身,所以没有去,而这也成了她日后难以释怀的遗憾。那时候的曾志只知道夏明震被埋葬在文帝庙,但她并不知道这个庙的具体位置。

多年后,曾志也曾回到郴州凭吊夏明震,但却听到当地百姓说这个庙已经拆了,夏明震等人的墓地也被迁移到山脚,等曾志来到山脚后,却发现这里正在修公路,他的墓找不到了。

上文提到,夏明震牺牲时,曾志已经怀有他们的孩子,没错,这个孩子就是后来的石来发。父亲牺牲似乎不影响孩子起名吧?我们都知道曾志后来的丈夫叫蔡协民,那这个孩子为何不姓夏,也不姓蔡呢?

1928年寒冬,曾志生下石来发。孩子刚出生不久,病体尚未恢复的曾志就接收到组织上发来的消息说,湘赣两省的国民党军队对井冈山发起第三次“会剿”,红军部队即将从井冈山撤离。

曾志是个作战经验足的老红军,她清楚明白接下来要面临的处境是什么,敌人固然危险,天寒酷暑更让人感到折磨。如果她带着刚出生不久的孩子行军,孩子必然会在半道上出危险,如果想要让孩子活命,她只有一条路可走,即把孩子送到当地老乡家抚养。

最终,曾志把孩子交给了一个名叫赖凤娥的人抚养,她的丈夫是王佐部下三十二团某连副连长石礼保。

看到这里,你大概就明白曾志的儿子为何不姓夏,也不姓蔡而是姓石了。

可惜的是,石来发和养父养母共同生活的时间非常短暂。他的养父牺牲在战场上,养母在他8岁时因病去世。无奈之下,石来发只好跟着外婆生活,一个老人自然是没有养家糊口的能力,好在朴实的乡亲们愿意帮忙,他们会拿出自己家的饭给石来发吃,懂事的石来发也会帮着村民们干活,就当还饭钱了。

石来发在井冈山过着贫苦的生活,曾志也为了革命事业出生入死。随着局势的不断发展,曾志也一路辗转到福州。1931年,曾志在福州生下第二个孩子,夫妇俩见孩子能吃能睡,长得很壮实,给他起名“铁牛”。

后来是因为市委急需经费,组织上无奈之下把这个孩子送给了不能生育的中医叶延环,这才换了一笔经费回来。对于当时的曾志来说,她首先考虑的是党,然后才是自己,所以对于这件事是毫无怨言的。

但是令曾志没想到的是,孩子送人了,丈夫蔡协民也因叛徒出卖被捕,不久后就壮烈牺牲了。

她又孤身一人了。

曾志顾不上悲伤,再次把失去亲人的悲痛化为继续革命的动力,她继续忘我工作着。后来,曾志在组织的安排下,和陶铸以夫妻名义在厦门地区开展革命活动,他们在艰苦的环境中相互鼓励,相互照顾,结下深厚的革命情谊。

不久后,曾志和陶铸就组建了新家庭。结婚不久后,曾志就迎来了第三个孩子。由于当时她的处境并不好,再加上身体状态比较差,导致这个孩子和前两个孩子一样,被迫送人了。

这个孩子的养母,是一个从湖北到福州落户的盐商。那家男人去世后,寡妇一个,家里贫穷,想要个男孩当儿子养老。她的侄子是个警官,同时也是地下党员。在他的介绍下,孩子就送给了他的婶母。

在过去的短短五年里,曾志失去了两位革命伴侣;为了革命事业,她送了三个可怜的儿子。一天深夜,曾志躺在床上睡不着,她望着窗外闪烁的点点繁星,暗下决心:“孩子们,原谅妈妈,等革命胜利的那一天,妈妈一定要把你们找回来!”

她如愿了吗?曾志最后是找回来两个儿子,

一个是我们前文中提到的石来发(大儿子),一个是她的二儿子曾春华。

曾春华长大后考取了西安化工工业技术学校,毕业后一直在东北一家军工厂从事黄色炸药研制工作。他工作努力,后来成了一名工程师。

跟二儿子比,大儿子石来发的人生既坎坷又平凡。

1951年,在时任井冈山区副区长的柳辛林的帮助下,曾志找到还在井冈山乡下种田的石来发。1952年10月,23岁的石来发只身前往广州,与曾志相认。

曾志看着眼前这个皮肤黝黑,身材高大的小伙子,过往的种种回忆涌上心头,母子二人情不自禁抱头痛哭起来。

石来发把自己二十多年的人生经历讲给曾志听,得知他一直在老家做农活,也没有上过学后,曾志便想把他留在自己身边抚养。

但是石来发拒绝了曾志的好意,他说:“我从来不知道我另有父母,而我是祖母带大的,是井冈山村民们把我带大的,我要有良心,我要守护井冈山,不能离开。”

虽然很不舍,但曾志也被儿子那知恩图报的心感动了,她选择尊重石来发,就这样,石来发又回到了井冈山,在这里当了一辈子“守山员”。

由此可见,石来发是自己选择了自己的人生。

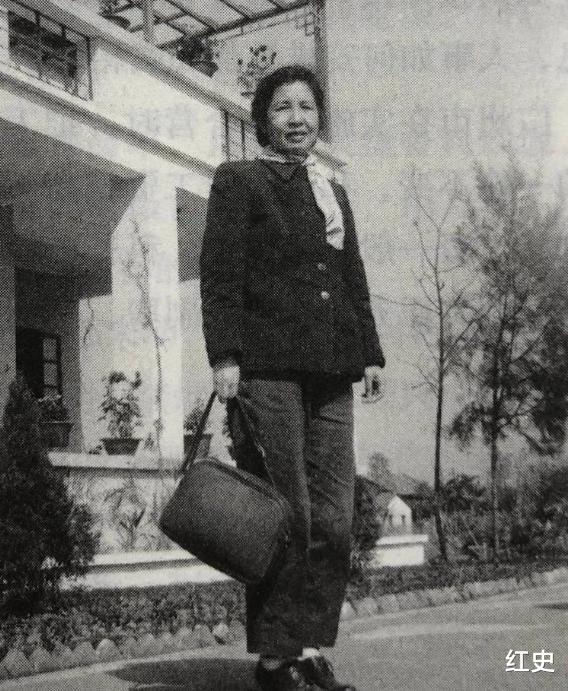

至于曾志的第四个孩子陶斯亮,她和三个哥哥的人生轨迹都不同。陶斯亮出生在1941年,她出生在革命圣地延安,成长在一个有父母疼爱的家庭里。

陶斯亮天真活泼,人见人爱,她绝对是父母的心肝宝贝,当时延安的战友们都很喜欢她,她得到了前三个哥哥没有拥有过的关爱。

后来,为了抗战的胜利,为了民族的解放,曾志和陶铸准备奔赴战场。为了保护好陶斯亮,组织上派来抗日战士杨顺清照顾她。1946年,杨顺清把陶斯亮完好无损地交到陶铸夫妇手里。

因为陶斯亮从小就生活在战区,所以她很敬畏英雄、敬畏生命。这也是为何后来她会选择从医的主要原因。而她的父母也很赞成她的选择,认为医学是一门技术,能够真正为人民做些实事。

在曾志的影响下,陶斯亮加入共产党,她从年轻时就深深牢记党的教导,认准了目标只管前行,从来没有迷失过方向,这也是后来陶斯亮能拥有闪亮人生的重要前提。