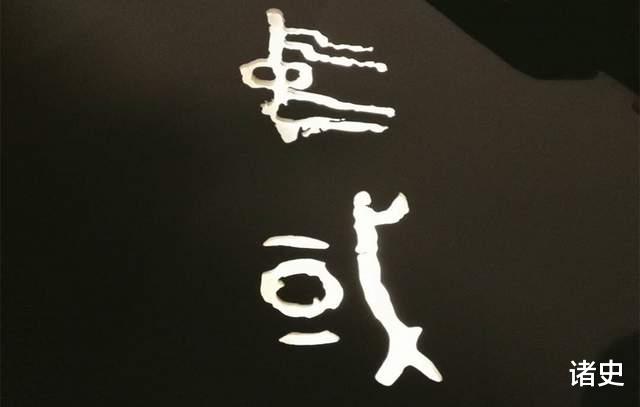

中国的“中”:史前又一重大发现,难怪“中”字是口加一竖

关于“中国”,由“中”与“国”两个部分组成,其中“中”直接意思源于“地中”,地之中央的意思。

周初何尊铭文记载:武王营建洛邑以“宅兹中国”,史书记载印证这段铭文。周礼记载:夏至正午日影“一尺五寸”之地为“地中”,洛阳处于地中一带,史书记载嵩山太室山之上为天帝居所,且“地中,天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阳阴之所合也,然则百物阜安,乃建王国焉。”

总之,“中国”来源比较清晰,就是以洛阳一带为地之中央,古人认为此地建立的王国,自然就是可以号令天下的“中国”。

问题在于:早期的“中”代表什么,如何演化出“地中”的意思?过去,一般认为“中”字始于“立表测影”,其中一竖是“立表”,中间的“口”或是圆圈或是其他,最终演变为“中间”的意思,但位于陕西襄汾陶寺遗址的考古发现,表明中字更可能与“圭尺”相关。

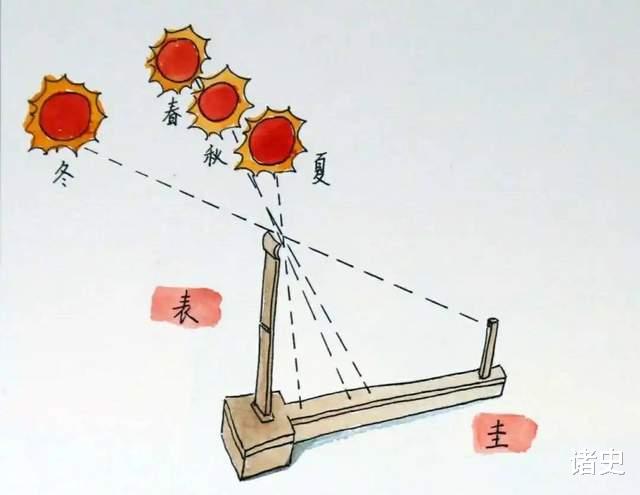

首先,陶寺圭表分置

立表竖放,圭尺与之垂直横放,正午日影照射立表,会在圭尺上“勾”出日影,通过日影长短,古人以此判断季节农时。

其中,“表”又被称为“股”——大腿骨,这是因为早期“以人为度”,腿骨支撑人站立,故而表又称股,与“勾”出的日影结合,就是“勾股定理”之“勾股”名称由来,另外“表”也是如今“手表”称呼的由来。

因此,圭表是立表测影的一套工具,缺一不可。但陶寺遗址却令人意外,因为它的圭表被分开来了。

陶寺早期贵族墓,随葬立表,红色木长杆的“表”,复原长度 2.25 米。除此之外,陪葬品还有17支箭杆,18 枚骨镞和多达132 副的猪下颌,因此学者推测他是高级官员,位高权重。

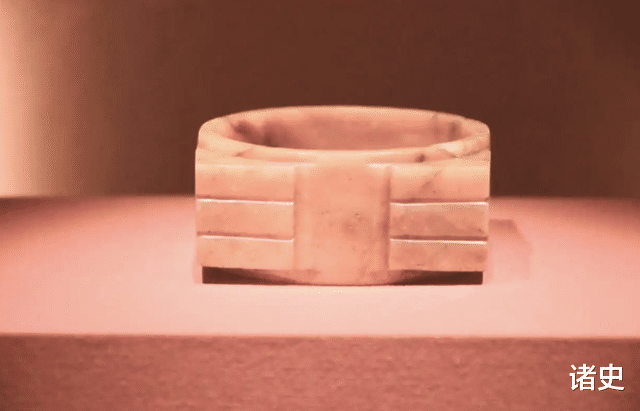

陶寺中期王墓,随葬圭尺,是一把奇怪的“木胎漆绘圭尺”,由黑绿粉红三种颜色组成,距今4100年左右,第11格刻度非常突出、代表的是夏至正午日影长度,恰好呼应了尚书中唯独“敬致夏至”。此外,该墓葬还有圭表测量用的玉琮游标、玉戚垂悬和玉戚景符工具套。

虽然陶寺分为早中晚三期,晚期对中期墓有过“清算”,包括对墓葬的破坏等,但上述两个墓葬均没有被破坏。因此,这一现象表明陶寺的圭尺与立表分置,就是一人掌握立表、一人掌握圭尺。

其次,圭表谁更尊贵

早期王国的权利源于天文,一方面是因为古人认为天国、天帝居于天上,一方面观象可以授时,通过天象了解时间,可以指导农时,即“观象授时”。于是,掌握天文就掌握了政权。

可见,立表测影也是权力的象征,但圭与表分置的原因何在,其中又是谁最为尊贵?

道理非常简单,圭表分置的背后,折射的是权力制衡,或内部权力分配,单独拿出圭尺或立表,都没有办法立表测影,需要两样东西聚齐才行。

至于谁更尊贵,无疑圭尺更为尊贵,原因有三:其一,圭尺出土于王墓,陪葬的还有玉琮游标、玉戚垂悬和玉戚景符,立表出土于贵族墓,两个墓葬等级不同;其二,立表重在八尺长度,但圭尺却制作复杂,要有相应刻度,日影投射其上,通过刻度才能判断季节;其三,陶寺圭尺显然更为复杂、华贵,详见上文介绍。

第三,中字一竖是圭是表?

按照传统认知,中字源于立表,但既然“地中”源于立表测影,而立表的重要性低于圭尺,那么中字到底源于立表还是圭尺?可见,传统认知可能有误!

上文提到的上图“玉琮游标”,作用是套在圭尺上,用于卡定刻度。因为日影“勾”在圭尺上,稍瞬即逝,需要将之标识下来,然后判断背后的季节时间。

正午日影照在狭窄圭尺上的时间很短,然后就会偏移道圭尺之外,有兴趣的朋友可以试一试。

而将“玉琮游标”套在圭尺上,就犹如一个横放的“中”字!因此,中字理应源于圭尺与“玉琮游标”的组合,也是王权的象征,最终慢慢演化为“中心”等意思。

当然,甲骨文中的中字,中间“口”上下都有两条丝带一样的东西,究竟代表什么意思还不清楚。有人认为甲骨文中字是立杆旗帜,其实可能不对,因为“口”字下面还有两条丝带,这就不太好解释了。

笔者认为,或是商朝对“中”的认知有所变化,或是扎丝带防止“玉琮游标”滑动,或是其他什么特别目的。

总之,以陶寺圭尺情况看,早期的“中”,应是套有“玉琮游标”的圭尺,背后代表的是王权,政权交接的信物之一。因为通过立表测影,可以测算农时、测得地中等等,于是在此基础上衍生出诸多含义,其中之一是“中间”的意思。