他们是汉族人,人口超过1亿,说的正宗汉语,我们却听不懂

《——【·前言·】——》

他们虽然是汉族人,但大家习惯叫他们“客家人”。他们说的,是地地道道的汉语,可却让好多人摸不着头脑。这么多年来,他们历经坎坷,踩过不少泥坑,但心里始终揣着希望。究竟为啥要到处搬家呢?

【永无归属感的开始】

公元307年时候,永嘉之乱突然闹了起来。中原地区乱得不可收拾。晋朝皇室垮了台,八王之乱搞得皇位没人管,北方的游牧民族就趁机打了过来。城被占了,村子被烧了。老百姓的日子就是杀人、挨饿、逃命。

很多人溜走了,他们一股脑儿从中原往南方窜。这回算是头一回大迁徙到南边。

一群衣衫褴褛的汉人,挑着锅碗瓢盆,怀里还搂着娃儿,从河南、山西、陕西那边一路晃悠悠往南走。他们就是些种地的老百姓,眼神迷迷糊糊,肩膀也累得硬邦邦的。

粮食吃光了,牲口也不见了。他们只好顺着长江、汉水一路往南,跑到了江南地界。心里头本不想当那外来的“漂泊人”。但在这乱世里头,实在是没得挑,只能这么办了。

南方的本地人瞅着这群外来人,心里挺不是个味儿。“这些人会不会来占我们的地儿?”就这么着,矛盾闹起来了。说话方式不一样,风俗习惯也不同,就连吃饭的方法也各有讲究。

被排挤的汉人不得不往更远的地界挪动。从湖北跑到安徽,接着又奔到江西。他们根本停不下来脚步。嘴里从没提过“安稳”这俩字,因为这根本就不是他们能享有的。

这一切还在继续。永嘉之乱仅仅是个开端。

公元755年,安史之乱轰然而起。造反的军队冲进了长安城,把唐王朝的威风给踩在了脚底下。这时候,南边倒成了个安全地儿。于是,大家伙儿又开始了一波大规模的往南逃难,这是第二次了。

这次搬家挺折腾的。这帮汉人走过了鄱阳湖,爬过了武夷山,最后到了江西和福建。他们既不算完全的“北方人”,也还没变成“南方人”。

他们就像是在狭窄空间里顽强活着的人。把中原的种地本事带到了这儿,也渐渐习惯了南方那种又闷又热的天气。不过,当地的土著对他们还是心存戒备。

掌握了隐忍。别人骂他们是“外来人”,他们也一声不吭。田地被人抢走,他们就换个地方生活。后来,他们开始团结起来,以家族为中心,编写家谱,建造祠堂。尽管生活拮据,但他们比任何人都看重“延续香火”。

他们现在就像是一个真正的“团体”,一个四处漂泊、没有固定家乡的团体。慢慢地,在历史的长河里,他们被塑造成为了一个独特的族群——客家人。

【矛盾的积累与“客”的定名】

南宋时期,发生了靖康之变这件大事。1127年那会儿,金兵打进了开封城,宋朝皇室只好往南跑,北方的老百姓也跟着往南搬家,这已经是他们第三次这么做了。

这回,不光老百姓,就连那些贵族和大官们也都跟着往南跑了。宋徽宗和宋钦宗被抓了,北方的地盘就这么没了。中原,再也回不去家了。江西、福建那边,汉人是一个接一个地往那儿去。

不过这次搬到南边的人发现,事情闹大了。南边的本地人变得越来越防备。他们感觉这些“新来的人”在跟他们抢东西。于是,就给这群人起了个外号叫“外乡人”。

“客”这个字眼,带着点不那么友好的意味。它象征着疏远,划清了界限。

汉人被称作“客人”,他们没法争辩什么,只能认了,而且变得更加团结。

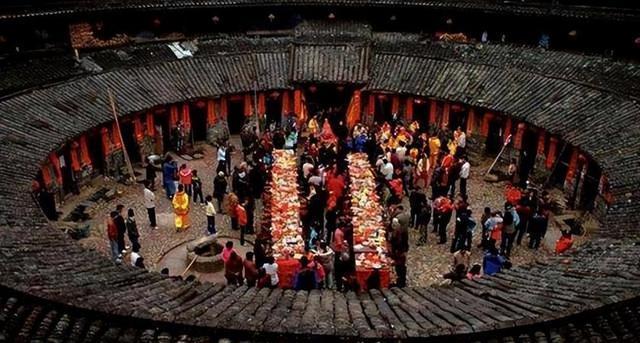

家族和祠堂如今变得愈发关键。大家伙儿互帮互助来过日子。他们修砌起土墙,把村子一圈圈围起来。这样夜里头就能安心,不怕有人偷袭了。

但这些做法还是没能拦住矛盾变得越来越厉害。

在福建、江西和广东交界的那片山区里,发生了冲突。那片地方挺偏僻的,没啥人住,但奇怪的是,“客家人”都喜欢往那儿聚。

这儿地不平坦,只能凿山开地来种庄稼。他们天天埋头苦干,就为了一口饭吃。拼尽全力,却老是得不到那些“南边来的人”的接纳。

“客家”这个叫法,在那个时候正式亮相了。他们欣然接受了这一称呼,按自己的理解来诠释。“客”这个字眼,并不代表羞耻,而是他们身份的一种标志。既然已经没了别的地方可去,那不如就把“客”当成“家”。

“咱是客家人”,他们这样讲起。但这所谓的“家”,还是居无定所。

【矛盾的爆发与四散的命运】

明朝末年,战争又一次闹得满城风雨。1644年那会儿,明朝就没了,清军打进了关内。整个国家乱成一锅粥。这回,连南方也不得安宁了。江西、福建还有广东的那些山里头,也都变成了打仗的地方。

客家人突然间成了大家的焦点。他们本不是打仗的人,却莫名其妙地被拖进了战争里。

生活困苦,却被当地人误认为是“反叛分子”。为了活下去,他们只能被迫拿起刀枪,守护自己的家园。这场内部冲突,后来被人们叫做“土客之间的打斗”。

土著人对客家人早就心生不满。他们觉得客家人就像是“闯入者”,占了他们的地方,还跟他们抢水喝。

客家人心里头想的其实挺简单,就是想过个安稳日子。可两边儿的矛盾却越闹越大,到后来,就变成了接二连三的动手打架。

打斗非常惨烈。村子成了一片废墟,粮食一粒不剩。客家人不断往后退。他们只能离开一直生活的山区。

这次是他们有史以来第四次大搬家。这回他们走得更远了,目的地包括四川、广西,还有台湾呢。

四川那时候是个“人口迁入大火炉”。为了填补战争后这里的人口空缺,清政府推出了一个叫做“湖广人搬去四川”的计划。

不少客家人担当起了开拓者的角色。他们翻山越岭,踏进了这块荒凉的地带。

到了四川这儿,客家人还是爱聚在一起。新地方让他们更离不开家族了。

动手种地,修起路来,建起桥梁,大伙儿都盼着能安稳过日子。可四川那会儿并不太平。当地的老居民对这些新来的人,心里头还是憋着股子不满。打架拌嘴的事儿时有发生,客家人呢,也只能靠着自己的忍耐力跟那股子倔强劲儿,硬挺过去。

有些客家人远渡重洋,最终抵达了台湾。但那时候,台湾岛上的平原地区早被闽南人占满了,所以他们没得选,只能往山脚和丘陵那些地方搬。

这些荒凉的地块,让生活雪上加霜。但不管身处何方,大家心里那份对“家”的渴望一直没变。

这段时间的迁移,让客家人的生活轨迹大变样。他们不再只是待在江西、福建、广东这些地方,而是去往了更多更远的地方。但话说回来,麻烦事儿还是跟着他们。战争和穷困,就像是甩不掉的跟屁虫,成了他们的常态。

【漂洋过海,寻找“家”的归属】

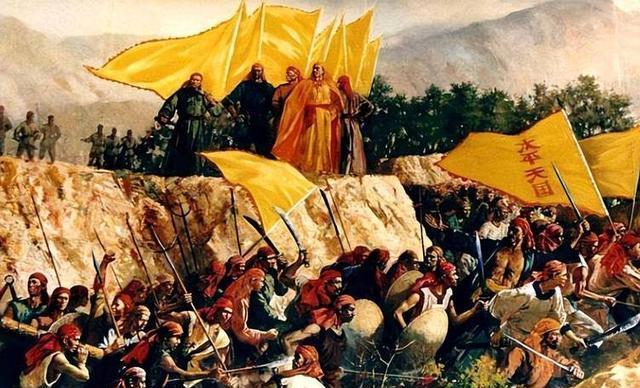

19世纪那会儿,清朝可真是屋漏偏逢连夜雨。先是太平天国起义闹得沸沸扬扬,紧接着鸦片战争又是一记重拳,国家被这些事儿折腾得岌岌可危。特别是南方地区,那叫一个乱,地儿越来越少,老百姓的日子也越过越苦。

客家人又一次站到了选择的十字路口,这次的选择范围可不只是在国内转悠了。他们把目光投向了浩瀚的大海,心里琢磨着要去更远的地方闯荡一番。

东南亚成了不少客家人新的栖息地。像是马来西亚、新加坡、印尼这些国家,既有着更多的机遇,也伴随着更大的挑战。

他们出海,通常都像是在押上一注重注。

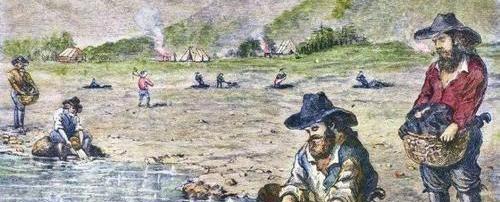

码头上人头攒动,热闹非凡。一艘接一艘的老旧木船,满满当当都是穿着破烂衣服的客家人。他们手里提着简简单单的行李,心里揣着满满的希望。对于对岸有什么,他们心里没底,但他们清楚,这一程,无论如何都得搏一搏。

不少人没能走到最后,半路上就被狂风巨浪给卷走了,丢了性命。但那些挺过来的,他们成功地把客家文化传到了新的地方。

在东南亚那片茂密的雨林地带,人们开垦土地种起了庄稼,也有人跑到陌生的城市街头,靠出卖力气为生。他们特别勤奋,啥苦都能吃,结果没多久,就在新地方站稳了阵脚。

但这可不代表一帆风顺。他们还是会被区别对待。东南亚的当地人,对这些“新来的”始终保持警惕。但他们的决心一直没变。

客家人还是团结一心,拼尽全力过日子。他们建起会馆,编写家谱,就是要把自家的文化在外国土地上传下去。

还有不少人去了美洲闯荡。到了19世纪后半段,因为“淘金热”太火了,好多人都被吸引过去了。美国和加拿大的金矿,那时候简直就是人们心中的发财梦。但说实话,真实情况可没那么好。

客家人漂洋过海到了美洲,却发现那边自己还是像个“外人”。说话没人懂,地位也不高,只能挑那些最苦最累的活儿干。铺铁轨、挖矿石、耕田地,这些就成了他们在那儿活下去的主要营生。

不过就算那样,他们也一直没放弃。在最苦最累的地方,他们安了家,慢慢有了自己的小圈子。

客家人的脚步不仅走遍了非洲、南美洲,还到达了欧洲。每到一处新地方,他们就用自己的勤劳双手,搭建起属于自己的温馨小窝。