那些年我们一起追过的"洋烟":一代人的集体记忆与青春符号

前言:烟盒里的时光胶囊

1993年夏天,上海外滩的晚风里飘着More香烟特有的薄荷味。26岁的张建军把新买的摩托罗拉大哥大别在皮带上,小心翼翼地从铁盒里抽出一支细长的绿More。三十年后,他在旧物市场偶然发现那个熟悉的绿色烟盒,记忆就像被突然打开的汽水,喷涌而出——那个穿着梦特娇T恤、用Zippo点烟的年轻人,仿佛就站在昨天。

总督与好彩:洋烟江湖的"硬通货"

厦门湖里工业区的台球厅里,烟雾缭绕中几个年轻人正为最后一根无嘴总督推来推去。"五块钱一包啊!"留着郭富城式中分的小王心疼地捏着皱巴巴的钞票。那是1991年,普通工人月薪不到200元,一包总督相当于现在小五百的档次。台球厅老板老林有个绝活——能把总督烟丝完整剥出来,裹上烟纸做成三支"手卷",多赚五毛钱手工费。

广州火车站前的巷子里,好彩香烟的铁皮广告牌已经锈迹斑斑。当年这里活跃着"拆零帮",把整条洋烟拆开单支卖。穿皮衣的"港客"会神秘地掀开夹克内衬:"靓仔,要红万定系黄驼?"一支卖到八毛,相当于两碗云吞面的价钱。如今在收藏市场,一个保存完好的90年代好彩空盒能拍出上千元。

摩尔与520:女士烟里的时代密码

上海华亭路服装市场,烫着大波浪的"摩尔小姐"们是街头的风景线。她们涂着露华浓口红,白衬衫口袋里插着绿More,说话时细长的烟卷在指尖明灭。1995年的《时尚》杂志做过专题:"抽摩尔的女人"——独立、时髦、带着点危险气息。如今某二手交易平台上,有人出价2000元求购一个当年的摩尔金属烟盒,留言里写满青春故事。

北京三里屯的台球厅,穿黑色网袜的娜娜总爱把520香烟在玻璃桌上摆成心形。滤嘴上那颗粉色爱心,不知撩拨过多少少年的心。当年这种台湾产的"表白神器",要托关系才能弄到一条。现在短视频平台上,那些教你用520烟盒做手账的教程,播放量动不动破百万。有网友晒出收藏的二十多个不同版本520烟盒,留言区瞬间变成大型怀旧现场。

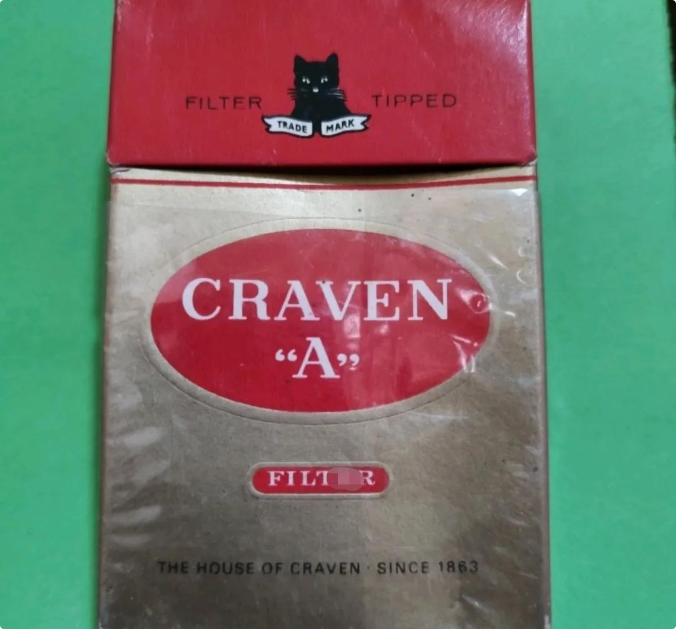

黑猫与黄驼:男孩子们的"社交货币"

成都某中学后墙的拐角,初三的"浩南哥"正给小弟们分发黑猫香烟。这种劲道十足的英国烟,被他们称为"猫尿"——抽一口能呛出眼泪。1998年严打时,教导主任在厕所收缴了七包黑猫,涉事学生全被记过。如今当年的"浩南哥"开了家精酿酒吧,酒单上赫然列着"黑猫波特",杯垫印着当年的烟盒图案。

网吧里弥漫着泡面与黄驼烟混合的气味。CS战队"沙漠之鹰"的成员们有个仪式——开局前必点一支黄驼。队长阿杰的键盘旁永远摆着那个画着骆驼的铁盒,他们说这是"匪徒标配"。2003年WCG广州赛区,有选手因为抽黄驼被裁判警告,反倒成了圈内美谈。现在的电竞酒店里,复古风的黄驼打火机成了最抢手的周边产品。

红圈与肯特:特殊年代的"身份象征"

北京外交公寓附近的小卖部,红圈香烟总是锁在玻璃柜里。这种美军特供烟,当年要通过"内部渠道"才能弄到。出租车司机老赵回忆,90年代初拉过几个东欧倒爷,用十条红圈当车费,"转手卖了赚半个月工资"。现在某些军品论坛上,红圈烟标是收藏界的"SSR",品相好的能换一部iPhone。

广州白天鹅宾馆的商务中心,港商陈老板习惯在谈生意时递上一支肯特。"长健短万,财源不断"——这句顺口溜在珠三角流传了三十年。当时一条肯特相当于普通工人半月工资,抽这个的大多是"先富起来"的那批人。如今陈老板的公子在抖音晒老爷子收藏的各国肯特烟盒,播放量破百万,评论区成了大型"认亲现场"。

结语:烟盒里的中国社会变迁史

上海某怀旧主题咖啡馆的展示柜里,整齐排列着二十多种90年代洋烟盒。老板阿Ken每周都会遇到盯着玻璃柜发呆的中年人:"他们看的不是烟盒,是自己呼啸而过的青春。"这些当年象征身份地位的"外来货",如今成了丈量时代变迁的刻度尺。

从需要外汇券购买的奢侈品,到满大街的"出口转内销",再到渐渐退出历史舞台。这些洋烟背后,是一部生动的中国市场开放史。那些为了一包总督省吃俭用的日子,那些借着摩尔装酷的夜晚,那些躲在厕所分享黑猫的冒险,共同构成了改革开放初期最鲜活的集体记忆。就像某位网友在烟标收藏帖下的留言:"我们怀念的不是尼古丁,是再也回不去的单纯年代。"