湖北人的口头禅“不服周”,是怎么来的?

在湖北,尤其是武汉,有这么一句极具地域特色的口头禅,想必大家都听过,那就是——“不服周”。

“不服周”这三个字,是湖北人骨子里的硬气与倔强。这个流淌着三千年楚文化血脉的词汇,藏着一段让周天子颜面扫地的陈年旧事。

公元前1046年,周武王灭商后大封诸侯。当时楚人的首领鬻熊曾帮助周文王,按理说该给个好位置吧?结果周王室只给了楚国“子爵”。

“子爵”是什么?周朝共有5个封爵等级,按次序分别为公、侯、伯、子、男,“子爵”位列第四,不仅爵位低,而且封地也特别小。

更气人的是周王室的态度!据《史记》记载,周成王召开诸侯大会,楚君熊绎前往参加。但是,熊绎被拦在大殿外,周成王拒绝其入殿。

不仅如此,周成王还命令熊绎作为火师,被安排去“守燎”(看火堆)、“置茅”(摆放祭祀用的茅草),堂堂国君,竟然像仆人一样。

面对羞辱,楚人愤然宣称,“我蛮夷也,不与中国之号谥!”意思是,既然周朝视楚为蛮夷,楚人便以蛮夷自居,拒绝遵循中原礼法,从此与周王室分庭抗礼。

从此,楚国走上了“不服周”的硬核发展道路:自封为王(本来只有周天子能称王);开发铜矿,铸造自己的货币;吞并周边小国,地盘越来越大。

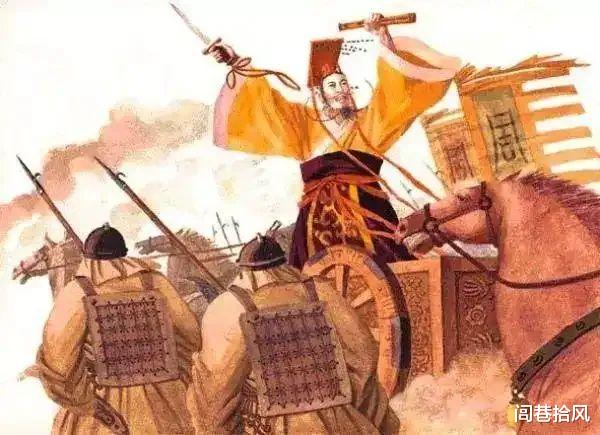

对于楚国的不断挑衅与日益强大,周王室哪能容忍?公元前985年,周昭王亲率大军南征楚地,《史记》记载“南征伐楚,涉汉水,遇大兕”。

但这次战争并没有取得预期的胜利,反而让周昭王见识到了楚国的硬气与顽强。周昭王不甘心失败,3年后再次出征。

周昭王率领周朝精锐之师“西六师”进攻楚国,结果仍以失败告终。不仅周军全军覆没,周昭王也殒命汉水。《竹书纪年》记载“昭王南征而不复”,成就了史上首个被水战反杀的帝王。

周昭王出征被杀,这可是周朝历史上罕见的奇耻大辱。从此以后,周、楚之间,便结下了不解之仇,楚国更是坚定了不服周朝统治的决心。

公元前606年,楚国势力强大,楚庄王率大军开至东周首都洛阳附近,表面看是军事演习,实际上却是在周朝家门口炫耀武力。

楚庄王故意问周朝使者,“鼎之轻重几何?”九鼎,那可是九州王权的象征。楚庄王“问鼎中原”的经典一幕,更是将楚国的“不服周”表现得淋漓尽致。

明白了吧,湖北人的“不服周”,最初的起源是——楚国不服周朝的统治。再听到湖北人说“不服周”,别只觉得是口头禅,它有着3000年历史呢。

从楚国倔强抗争,到现代湖北人敢拼敢闯,不论时代如何发展,“不服周”始终凝聚了湖北人的倔强与硬气,是长江水浇灌出的硬骨头精神。

三千年后的今天,“不服周”早已褪去血腥气,却依然流淌在湖北人的血液中——从“九省通衢”的商贸拼搏,到英雄城市的“武汉挺住”;从光谷科技的自主创新,到长江经济带的敢为人先。这种精神不是简单的叛逆,而是知难而进的生命力。

亲爱的朋友,尤其是湖北老乡,你们对“不服周”还有什么不同的看法?欢迎在评论区分享哦!