彭士禄:从乞丐到院士,他用算盘和手摇计算机造出世界级核潜艇

1925年的广东海丰县,彭湃抱着刚出生的次子,不会想到这个孩子将用另一种方式延续革命理想。

彭士禄3岁那年,母亲蔡素屏被反动派斩首示众,头颅悬挂城门三天。

4岁时,父亲彭湃在上海龙华监狱高唱《国际歌》从容赴死,留下遗言“让我们的子孙享受前人披荆斩棘的幸福”。

这个本该继承革命荣光的“红二代”,却成了国民党悬赏的通缉犯,悬赏金额足以买下整条街的商铺。

8岁蹲监狱时,狱卒把发霉的饭团扔进铁栅,小士禄饿得啃墙皮充饥。

在汕头石炮台监狱,他染上疟疾高烧抽搐,同监的红军大姐撕碎棉袄蘸水给他降温,自己却冻得嘴唇发紫。

1935年出狱后,他沿铁道流浪乞讨,膝盖被碎石磨得鲜血淋漓,只为寻找下一顿饱饭。

15岁见到周恩来时,他浑身长满疥疮,十个脚趾冻得粘连在一起。

邓颖超亲手给他涂药膏,发现这孩子连袜子都没有,脚底板结满血痂。

正是这段吃百家饭、穿百家衣的经历,让他后来在核潜艇基地拍着桌子喊:“造不出核潜艇,我第一个吃反应堆燃料!”

1956年莫斯科郊外的雪夜里,31岁的彭士禄在草稿纸上划下第一道公式。

当时全中国懂核动力的不超过10人,而美国核潜艇已航行2万海里。

他带着团队用算盘、计算尺和手摇计算机,硬是算出十几万个关键数据,草稿纸堆满三个铁皮柜。

当苏联专家质疑中国缺乏计算机时,他钻进反应堆模拟舱连续工作36小时,用身体验证计算结果。

1965年,代号“909”的绝密基地在四川密林深处动工。

八千军民喝的是稻田浑水,住的是漏雨草棚,却用五年时间建成亚洲第一座核动力陆上模式堆。

彭士禄的办公室挂着两幅字:一幅是“如临深渊,如履薄冰”,另一幅是“拍板负责,错了就改”。

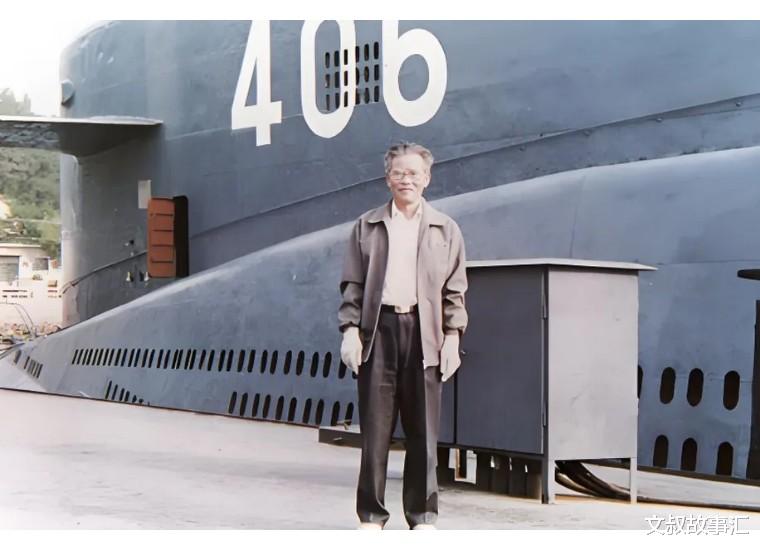

1970年12月26日,中国首艘核潜艇“长征一号”悄然下水。

4.6万个零件全部国产,30千米管道如血管般精密排布,电缆总长足以绕北京三环两圈。

而总设计师的抽屉里塞满胃药——为了赶进度,他常年用酱油泡饭充饥,导致胃部被切除四分之三。

1983年大亚湾核电站筹建时,58岁的彭士禄在谈判桌上与法国人交锋。

对方提出收取天价咨询费,他拍出连夜计算的120个关键参数:“这些数据误差不超过5%,你们看着办。”

这场博弈不仅为国家节省近亿美元,还意外获得法国电力局颁发的终身成就奖,奖牌被他转手捐给研究所买设备。

生命最后十年,他床头始终摆着三件宝贝:核潜艇首航纪念盘、大亚湾核电站模型、陶瓷垦荒牛。

医护人员常见他半夜抚摸模型喃喃自语:“要是能用我的命换反应堆多转十年……”

96岁院士临终前留下的遗嘱,是把骨灰撒进葫芦岛海域,永远守望祖国的核潜艇。

从苏联留学归来到隐姓埋名的三十年里,他创造了两个奇迹:

第一个让中国海底升起“移动长城”,比美国首艘核潜艇研制周期缩短两年;

第二个为14亿人点亮“能量之心”,使中国核电技术从跟跑到领跑世界。

而藏在这位“核动力骆驼”西装内袋的,始终是延安时期党组织发的党员证,边角磨损处还留着监狱铁窗蹭上的锈迹。

2017年,他坐着轮椅回到海丰老宅。

望着父亲彭湃的铜像,这位曾驾驭核反应堆的老人突然像个孩子般哽咽:“爸爸,我没给您丢脸。”

风吹过庭院,当年悬挂母亲头颅的城门早已拆除,取而代之的是核电站冷却塔蒸腾的白雾,如云朵般托起新时代的黎明。