他是四野悍将,1971年受林彪事件影响,68岁退出现役,享师级待遇

在解放战争期间,第四野战军作为我军四大主力之一,主要发展壮大于东北地区。这支部队无论在规模还是战斗力上,都在各野战军中居于领先地位。从东北根据地起步,第四野战军逐步发展成为一支实力强劲的作战力量,为解放战争的胜利作出了重要贡献。

这支队伍培养出了众多广为人知的解放军杰出将领。

比如邓华、李天佑和梁兴初这些人物,

在第四野战军众多杰出的将领中,周赤萍的名气并不算大。

纵观历史进程,每当重大转折点出现时,他总会参与其中。从古至今,在那些改变历史走向的重要时刻,我们总能发现他的存在。无论是政治变革还是社会动荡,他始终活跃在事件的核心位置。这些关键节点往往决定了国家命运,而他总能在其中发挥重要作用。历史长河中的每一次重大转折,几乎都与他密切相关。他的身影,已然成为历史发展进程中不可或缺的一部分。

青年时代,周赤萍毅然投身军旅,负伤仍坚守阵地。他兼具文武才能,与梁兴初合作一战成名,成为林彪麾下得力干将。新中国成立后,他得到党组织的高度信任,历任多个重要职务。

然而,周赤萍后来因与林彪有关联而受到影响,最终在68岁时退役,享受师级待遇。

【把二等残废改为三等】

1914年,周赤萍在江西宜春一个贫困的农家降生。家里条件极其艰苦,从他记事起,就从未穿过鞋子,常年赤脚行走。

寒冬时节,他连一件御寒的棉衣都没有,只能靠身体硬扛着度过刺骨的冷天。

在这种生活条件下,周赤萍从未体验过吃肉的滋味。他自幼在羡慕他人的目光中成长,常常目睹别人享受他无法企及的生活。这种持续的对比让他深刻感受到生活的艰辛和无奈。

周赤萍所向往的并非物质层面的东西,而是他人能够接受教育的机会。

周赤萍的父母看到儿子从小就这么懂事,心里既难过又自责。后来,经过他们一再恳求,几位亲戚终于伸出援手,凑了些钱,这才让周赤萍有机会进私塾学习。

周赤萍深知能够读书的机会十分难得,因此格外珍惜。他每天勤奋学习,表现优异,连私塾老师都对他连连称赞。

周赤萍家境十分困难,只上了两年学就被迫离开学校回到家中。

周赤萍虽然被迫中断了学业,但他在私塾度过的两年时光,却为他开启了一个全新的世界。这段经历不仅拓宽了他的视野,还为他未来的发展奠定了坚实的基础。尽管无法继续在学堂学习,私塾的日子却成为了他人生中不可或缺的一部分,深刻影响了他的成长和思想。

在务农养家的日子里,周赤萍一边帮家里干活,一边坚持学习。他白天在地里忙活,晚上抽空看书,既分担了家庭负担,又没落下功课。这种边劳动边学习的生活,让他既能帮家里减轻压力,又能继续自己的学业。

周赤萍之所以能在军事和文学领域都取得成就,很大程度上得益于他早年的勤奋积累。这种从小的刻苦学习为他日后的全面发展奠定了扎实的根基。

随着时间推移,周赤萍逐渐意识到,在那段动荡不安的年代,想要通过读书改变命运并非易事。战乱频仍的社会环境下,求学之路困难重重,靠知识改变人生轨迹的想法显得格外艰难。他清楚地看到,在那样一个特殊时期,读书求学的理想与现实之间存在着巨大鸿沟。

面对这样的局面,周赤萍一时之间感到无所适从,内心充满了困惑与迷茫。他反复思考,却找不到明确的方向,陷入了深深的犹豫之中。

周赤萍迅速明确了发展方向。

1929年,红军进入宜春地区,积极传播土地革命理念,提出“打倒地主豪绅,分配土地给农民”的口号。

年仅十五的周赤萍敏锐地察觉到,这支队伍与以往接触的部队有着显著差异。他们的行为方式独具特色,是一支真正为贫苦百姓谋福利、替底层人民发声的力量。周赤萍深刻感受到,这支部队与那些只为权贵服务的武装力量有着本质区别,他们用实际行动践行着为穷人谋福祉的承诺。

周赤萍立下决心,投身红军成为他的首要追求。

没过多久,时机就成熟了。

时隔一年,红20军来到宜春招募新兵,周赤萍毫不犹豫地报了名,顺利成为红军的一员。

当时,国民党正调动几十万兵力围剿中央苏区,双方实力差距巨大。在这种情况下,周赤萍毅然选择加入红军,足以看出他当时的勇气和决心。面对强大的敌人和严峻的形势,他的选择无疑展现了非凡的胆识。

投身军旅,直面战场,绝非儿戏,稍有不慎便可能付出生命的代价。然而,周赤萍却从未退缩,始终勇敢面对。

他的勇敢行为最终让他尝到了苦果。

1932年4月,周赤萍在与陈济棠部队交战中,因带头冲锋,左臂遭受严重枪伤,随后被送往医院救治。

周赤萍在医院里待了挺长一段时间,才慢慢恢复健康。

经过评估,部队最终确定了他的伤残等级,定为二级伤残。

次年,敌军发动了第四次“反围剿”攻势。为了降低战斗中的伤亡率,红军指挥部决定让部分伤残士兵返乡休养。这一举措旨在减轻前线压力,同时为这些战士提供更好的恢复环境。

周赤萍因伤势较重,被列为二级伤残人员,加入了伤员的队伍。

周赤萍听到消息后,当即表示不同意。

周赤萍向党组织汇报,他的父亲和二哥均遭敌人毒手,母亲和大哥则下落不明。现在他无家可归,如果红军不接纳他,他将面临绝境。

周围的战友们正为周赤萍的伤势担忧,周赤萍却果断抬起左手,向他们展示自己已经康复,完全能够重返战场。

周赤萍主动放弃了党组织提供的伤残证明及相关抚恤待遇。

休养所的负责人被周赤萍的行为深深打动,经过考虑,决定再次将他评定为三级伤残。

在当时的特殊背景下,三级伤残士兵依然具备重要的军事价值。他们虽然身体受损,但并未丧失战斗能力,因此可以继续留在部队参与作战任务。这种安排不仅充分利用了人力资源,也体现了对战士的尊重,让他们能够继续为集体贡献力量。

经过不懈奋斗,周赤萍成功实现了自己的愿望,顺利留在了队伍中。

当时,谁能想到这个拒绝领取二等残疾证明的年轻人,日后竟会成为新中国的开国中将?他的这一举动,展现出的不仅是坚强的意志,更是对自我价值的坚定信念。在那个特殊的年代,他的选择与坚持,为他日后的军旅生涯埋下了伏笔。这种不向命运低头的精神,最终让他在共和国建立的历史进程中,留下了浓墨重彩的一笔。

【梁兴初的绝佳搭档】

周赤萍在军队中表现出色,工作认真,学习努力,积极参与战斗。凭借他的优异表现,上级决定送他去红军大学进行进一步的学习和培训。

早年,周赤萍因为家境困难无法接受教育,这让他深感遗憾。后来,当机会终于来临时,他格外珍惜,全身心投入学习,几乎到了忘我的地步。他每天埋头苦读,甚至忘记了吃饭和休息,只为了弥补过去的缺失。

由于周赤萍的出色表现,他在红大被评为优秀学员。此后,党组织更加重视他,先后任命他为红军团政委和无线电队政委等职务。

抗日战争全面打响后,周赤萍的生活轨迹发生了重大转变。这一历史性事件标志着他个人历程的一个重要转折点,开启了他生命的新篇章。在这个动荡的年代,周赤萍面临着全新的挑战与机遇,他的个人命运与整个国家的命运紧密相连。这段时期不仅改变了他的生活轨迹,也深刻影响了他的思想和行动,成为他人生历程中一个不可忽视的重要阶段。

在长达八年的抗日战争期间,周赤萍历任八路军旅级和师级政治委员。

周赤萍展现了我军杰出指挥官的才能。他与王建安紧密协作,带领山东纵队第一旅取得显著成就。这支部队后来发展为解放军六个主力团的核心力量。两人的合作不仅体现了卓越的军事领导能力,也为后续部队的发展奠定了坚实基础。通过有效的指挥和团队配合,他们成功将一支地方部队打造成具有重要战略价值的作战力量,为我军的壮大作出了重要贡献。

在解放战争期间,这六个主力团在全国各地执行任务,为革命事业做出了重要贡献。他们在不同地区进行战斗,支持全国的革命斗争。这些团体的行动对于战争的胜利起到了关键作用。

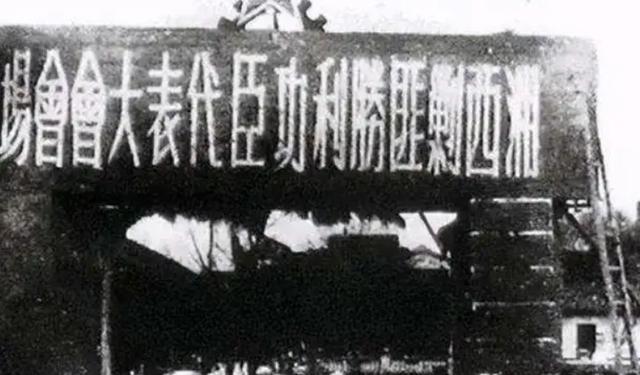

1945年抗日战争结束后,我党制定了“向北推进,向南防守”的总体策略。紧接着,派遣了两万名干部和十万名士兵迅速进入东北地区,全力占据这一战略要地。

周赤萍属于干部群体中的一员。

1945年刚进入东北地区,林彪便迅速将重要职责交付给周赤萍,指派他担任东北民主联军第一纵队的政治委员。这一决策体现了林彪对周赤萍能力的信任和对其在军事政治工作中的期望。

这支部队后来发展成为四野的主力部队38军,而周赤萍被委以如此重要的指挥职务,充分说明了林彪对他的高度信任和重视。

周赤萍原本担任一纵政委,但没过多久就被降职为副政委,这是什么原因导致的?

周赤萍其实并没有犯错,这次的事情完全是他自己提出的。他主动要求这么做,而不是因为犯了什么错误。

事情的关键在于一纵的司令员万毅。

万毅是东北军出身的将领,抗日战争期间重新加入了共产党。鉴于东北在战后战略地位的重要性,党组织决定派遣万毅带领部队前往东北。他在那里负责组建第一纵队,并担任司令员职务。

在战斗过程中,万毅与林彪之间产生了一些矛盾,这些矛盾导致林彪决定调整两人的职责,让李天佑接替万毅的位置。

周赤萍担任政委的处境变得相当微妙。

万毅对留在一纵队表现出强烈的意愿,这让林彪陷入了决策困境。周赤萍察觉到林彪的犹豫,迅速提出解决方案:自己愿意担任副政委,而让万毅出任政委一职。

林彪听完周赤萍的话,对他的立场感到十分满意,内心也颇为高兴。

周赤萍的职务发生了变动,从政委降级为副政委。

尽管林彪的职位有所下调,但他对周赤萍的信任和认可却更加深厚。没过多久,林彪又一次将重要的任务交托给了周赤萍。

东北民主联军第十纵队正式成立,周赤萍被委任为该纵队的政治委员。与此同时,梁兴初则被任命为第十纵队的司令员。梁兴初在当时已是声名显赫的军事指挥官。

梁兴初和他搭档合作期间,凭借一场关键战役迅速崭露头角。

这场战斗发生在辽沈战役期间,被称为“黑山阻击战”。

1948年9月,林彪带领东野部队对锦州发动了首次攻击,意图在东北地区对国民党军队形成包围,实现“关门打狗”的战略目标。

面对不利局势,蒋介石迅速采取行动,下令东进兵团和西进兵团从锦西和葫芦岛地区向锦州增援。他深知不能被动等待,必须主动出击以扭转战局。两个兵团分别从不同方向推进,旨在对锦州形成合围之势,增强防御力量。这一部署体现了蒋介石的战略意图,即通过集中兵力来稳固锦州防线,防止局势进一步恶化。

此时,林彪已经指示东野第四纵队在塔山地区拦截国民党东进兵团。

十纵承担了阻挡西部敌军的重任。

梁兴初和周赤萍接到命令后,立刻行动,不敢有丝毫拖延。当锦州战役打响时,他们已经带着部队赶到了黑山和大虎山地区。

此地乃敌军西进部队的必经之路。

1948年10月22日,战斗打响前,梁兴初和周赤萍组织了一次动员会议。他们强调,这场战役至关重要,必须全力以赴,确保胜利。尽管面临十万敌军的强大压力,但为了整体战局的最终成功,必须坚决战斗到底,没有任何退路。

林彪清楚十纵面临的任务十分艰巨,因此他下达了明确的指示:十纵只需在黑山和大虎山地区坚守三天即可。

10月23日,敌军对黑山和大虎山发动了猛烈的攻势。

在梁兴初和周赤萍的指挥下,第十纵队的士兵们勇敢地与敌人对抗,毫不畏惧。尽管敌方拥有飞机和重型火炮,但没有任何一名战士选择退缩或逃离战场。

十纵的士兵们为了守住阵地,即便受了轻伤也坚持战斗,和敌军展开多次激烈交锋。双方你来我往,战斗异常残酷,战场上一片血腥景象。

林彪对十纵的表现感到满意。1948年10月26日,他通过电报向十纵传达指令:主力部队已抵达东部,敌军正向东撤离,要求十纵配合主力行动,从黑山方向展开追击。

接到电报后,周赤萍迅速向战士们传达了内容。第十纵队的士兵们瞬间被激怒,毫不犹豫地向敌军发起了猛烈进攻。

经过48小时的激战,这场军事对抗落下帷幕。第十纵队在付出超过4500人伤亡的代价后,成功击毙敌军16000多人。在此过程中,他们还活捉了对方精锐部队新6军的指挥官李涛。这场战斗不仅重创了敌方主力,还通过俘虏高级将领,对敌军士气造成了沉重打击。尽管自身也遭受了一定损失,但十纵的胜利为后续战局的发展奠定了重要基础。

在这场关键战役中,梁兴初和周赤萍的表现让整个部队都记住了他们。他们的出色指挥和英勇作战,不仅赢得了战友们的尊敬,也让他们在全军中声名鹊起。这一战,成为了他们军事生涯中的重要转折点,奠定了他们在军中的地位。

部队随后并入47军,周赤萍出任政委,与军长共同指挥部队南下。他们未费一枪一弹便顺利解放了新乡,继续推进至湖南地区。

湖南地区当时匪徒活动猖獗,周赤萍和刚刚上任的军长曹里怀迅速着手处理剿匪事宜。他们立即研究并制定相关策略,以应对这一紧迫问题。

经过仔细考虑,他提出处理方案:对于长期作恶的土匪首领,尤其是那些兼具恶霸地主身份的人,以及国民党派遣到湘西组织土匪活动、进行反革命破坏的军政人员,不论职位高低,全部执行枪决,以此警示他人。然而,对于那些不属于上述情况的土匪头目,则不予处决。

周赤萍提出的建议得到了中央的批准。

在周赤萍的指挥下,湘西地区的剿匪行动迅速取得显著成效。

截至1950年,我国军队已成功剿灭土匪超过9.2万人,彻底根除了当地的匪患问题。经过持续不懈的努力,这些长期困扰百姓的土匪势力被完全清除,社会治安得到显著改善。此次剿匪行动不仅维护了地方的稳定,也为后续的经济建设和社会发展奠定了坚实基础。

新中国成立后,周赤萍的命运轨迹发生了意想不到的转折。他的生活并未如预期般发展,而是遭遇了始料未及的变故。原本的规划与愿景被现实打破,他的人生走向了一个全新的、难以预见的局面。这一变化不仅改变了他的个人轨迹,也反映了那个时代背景下许多人的共同经历。

【受到林彪的连累】

1955年,周赤萍因在战争中的杰出表现,获得了中将军衔的荣誉。

1959年庐山会议结束后,彭德怀的职务由林彪接替,他开始负责中央军委的日常事务。林彪原本就是周赤萍的上级,基于这层关系,周赤萍计划撰写一篇文章来宣扬林彪的事迹。

周赤萍决定向他的语文老师李文辉寻求帮助。

在李文辉的帮助下,一份题为《林彪在东北解放战争中的角色》的文章迅速完成。

周赤萍完成文章后,出于审慎考虑,决定先将稿件递交给罗荣桓、谭政和刘亚楼三位老领导审阅。

最终,他们三位一致决定将内容公开。

1960年,《中国青年》杂志刊登了这篇文章。

当时,周赤萍的动机很简单,就是想为他的上级林彪做宣传。他完全没有预见到,这篇作品会在未来几年内,成为他巨大困扰的根源。

在特殊历史阶段,周赤萍被任命为福州军区政委。福建省新华书店重新开展业务时,计划出版书籍,经过多方寻找,最终选定周赤萍于1960年撰写的这篇文章作为出版内容。

后来,新华书店的工作人员联系了周赤萍,表达了再次刊登的意愿。

周赤萍当时正在接受治疗,对于这件事,他既没有明确表示赞同,也没有反对,只是简单地回应道:“按照流程上报。”

撰写并发布这篇文章在当时的环境下简直易如反掌。

1971年“九一三事变”发生后,周赤萍之前的行为被解读为对林彪的过度赞扬。这一事件原本并无特殊含义,但在当时的历史背景下,却成为了周赤萍被指摘为过分吹捧林彪的典型事例。

周赤萍因此被撤职,之后他接受了长达五年多的隔离调查。

1982年,组织决定不对周赤萍提起诉讼,之后他正式退役,并按照地师级的标准享受相关待遇。

周赤萍当时已经68岁了。

周赤萍生命的最后时光是在福州度过的,1990年,他因病离世。