湿气重不重,舌头先“报警”!7招强力刮湿,非常适合春天用

今年的天气较为反常,气温的变脸速度堪比过山车,4月了仍然出现冬夏无缝转换的情况。

现今已进入仲春时节,雨水渐多,湿气较重。人最直接的感觉就是困顿疲倦、睡不醒。

所以今天,我们邀请南京的苏红梅医生跟大家分享一下如何更精准祛湿。

01

湿气重不重,看舌头就知!

在中医理论中,舌头如同人体的一面镜子。通过观察舌象(舌头的颜色、形状、苔质等变化),能洞察身体内部的诸多状况,判断人体内脏腑的功能状态和气血津液的盛衰。

湿邪具有重浊、黏滞的特性,容易阻滞气机,影响脾胃运化功能,而这些病理变化会直观地反映在舌象上。

正常情况下,舌头应该呈淡红色,舌体大小适中,舌苔薄白均匀。

当湿气入侵或内生时,舌象会发生明显改变,主要表现为舌体胖大、边缘有齿痕、舌苔厚腻等。

这些变化程度与湿邪的轻重密切相关,湿气越重,舌象变化越明显。

02

湿气重的舌象大揭秘

1.舌体胖大

舌体胖大是湿气重常见的舌象之一。

特点:舌头看起来比正常状态大,边缘还常常伴有齿痕,就像被牙齿挤压过一样,故也被称为 “齿痕舌”。

典型舌象案例

表现:出现这种舌象的人,往往会感到身体困重,尤其是四肢,仿佛被重物束缚,整日无精打采,容易疲劳。此外,还可能伴有食欲不振、腹胀、大便稀溏等症状。

这是由于体内湿气阻碍了脾胃的正常运化功能,导致水谷精微不能充分吸收和输布。

2.舌苔白腻

特点:舌苔厚且发白,质地细腻,如同覆盖了一层油腻的物质。

典型舌象案例

表现:此类人群多伴有口中黏腻不爽,仿佛总有一层黏液附着在口腔内,味觉也会变得迟钝。同时,还可能出现胸闷、腹胀、恶心、呕吐等不适。

这是因为湿邪阻滞中焦,脾胃的气机不畅,影响了脾胃的升降功能。

3.舌苔黄腻

特点:舌苔黄腻与舌苔白腻不同,它除了舌苔厚腻外,颜色发黄。这意味着体内不仅有湿,还伴有热邪,即所谓的 “湿热”。

典型舌象案例

表现:有这种舌象的人,可能会出现口苦、口臭、小便短赤、大便黏滞不爽且气味较重等症状。在皮肤方面,容易长湿疹、痤疮等。

这是由于湿邪与热邪相互交织,在体内蕴结,影响了脏腑的正常功能。

4.舌面水滑

特点:舌头表面看起来水汪汪的,好像有一层反光的水膜,舌体也可能偏胖。

典型舌象案例

表现:此类患者常感觉口中淡而无味,可能有头晕目眩、恶心欲吐等水饮内停的症状。这种舌象是水湿内停的表现。

03

中医调理湿气的妙招

1.中药调理

中医会根据患者具体的症状和舌象等综合判断,开具个性化的中药方剂。

中药祛湿,是从内而外激活人体的脾胃的运化,把湿气通过排泄运送出去,从根本上解决湿气重的问题,其整体效果会相比其他方式更为直接。

2.艾灸疗法

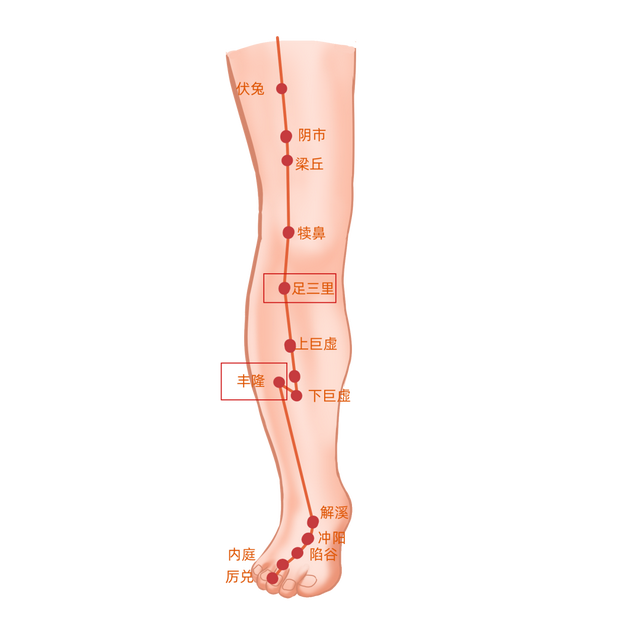

艾灸是中医传统的外治疗法之一。通过艾灸特定穴位,如足三里、中脘、关元、丰隆等,可以起到温通经络、散寒祛湿的作用。

向左滑动查看穴位图

一般每周进行2-3次艾灸,每次每个穴位艾灸15-20分钟,以局部皮肤微微发红为度。

3.拔罐和刮痧

这两种传统中医疗法都能促进局部血液循环,加速湿邪排出。背部膀胱经走罐可疏通全身阳气,特别适合寒湿体质;刮痧则常用于肩颈背部,对缓解湿困引起的肌肉酸痛效果显著。

4.饮食祛湿

在日常饮食中,可多食用一些具有祛湿作用的食物,尤其是具有健脾祛湿作用的药食同源之品,下面我们根据体质做一些简单的划分。

寒湿人群(舌苔白腻):生姜、花椒、胡椒、藿香、佩兰、陈皮、白术、砂仁。

湿热人群(舌苔黄腻):冬瓜皮、荷叶、薏米、土茯苓、茵陈、车前草、鸡骨草、金钱草、木棉花。

两者皆可用的:茯苓、赤小豆、芡实、白扁豆、五指毛桃、玉米须。

祛寒湿:陈皮砂仁鲫鱼汤

【材料】鲫鱼1条,陈皮10克,砂仁10克,白扁豆20克,生姜3片。

【用法】白扁豆炒黄,浸泡20分钟,鲫鱼驱除内脏后洗净,煎至两面金黄;把除砂仁以外的所有材料放入汤锅内中火煮1小时即可,鲫鱼可用煲汤袋装着,最后加入敲碎后的砂仁焖煮5分钟,调味食用即可。

【功效】健脾祛湿、醒脾开胃。

湿热型:土茯苓木棉花猪骨汤

【材料】土茯苓30克,薏米15克,猪脊骨300克,木棉花10克。

【用法】猪脊骨焯水,木棉花和土茯苓冲洗干净,所有材料一并放入锅中煮1小时,调味即可。

【功效】清热利湿解毒。

5.脐疗疗法

“脐疗疗法”即用艾灸、或药放置于肚脐(神阙穴)之上,从而起到由外及内辅助驱除湿气的作用。比如寒湿人群,可以用附子理中丸贴在肚脐上。睡前贴,第二天撕掉即可,一周两次。

6.滚蛋疗法

“滚蛋疗法”即用煮熟的鸡蛋,去壳后用纱布包裹,在足三里、肚脐、中脘穴、太阳穴等去热滚,也可以起到祛风除湿的效果。

7.运动除湿

适当的运动对于祛湿非常重要。运动能促进湿气通过汗液排出体外。像慢跑、游泳、瑜伽、太极拳等都是很好的选择。

建议每周至少进行3-4次运动,每次运动30分钟以上。运动后要及时补充水分,避免过度劳累。

总之,平时若发现自己舌象异常、湿气偏重时,不妨尝试上述中医调理方法。

但如果症状较为严重或持续不缓解,应及时就医,在专业医生的指导下进行治疗。

提醒:本文为医学科普,供读者参考学习,中医看病需辨证论治,如有不适症状,请及时前往医院就诊。