葡萄牙提出归还澳门主权,同时附加1个条件,邓公不屑回复:休想

“主权问题能讨价还价?”1986年深秋的北京,邓小平掐灭手中的香烟,望向窗外飘落的银杏叶。这场持续四百年的历史纠葛,此刻正摊开在中葡两国谈判桌上。澳门回归倒计时的指针,在看似平静的外交辞令中悄然转动。

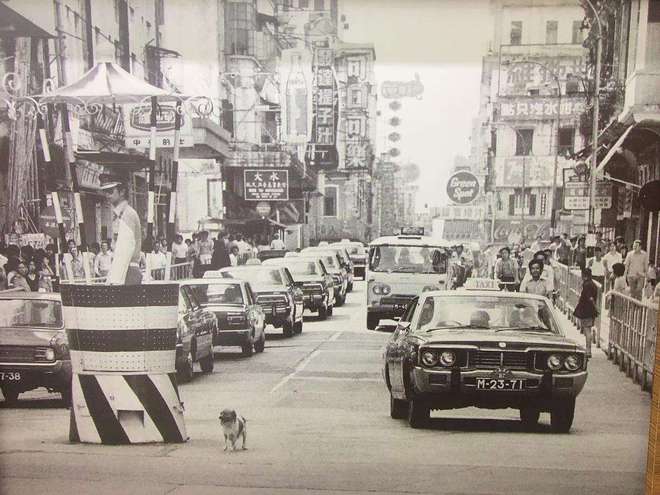

早在1946年寒冬的西柏坡窑洞里,毛泽东就曾指着世界地图上的澳门半岛,用浓重的湖南口音对周恩来说: “小周啊,这些地方迟早要回家,但得等娃儿们把家里收拾利索了。”这番对话被记录在中央军委机要档案中,成为新中国处理澳门问题的思想起点。彼时的中国正经历解放战争,葡萄牙独裁者萨拉查却趁机加固对澳门的控制,甚至将总督府门前的大炮对准关闸边界。1952年 “关闸事件”爆发时,葡方士兵朝我方哨所开火挑衅,驻守战士符气克中弹后仍紧握钢枪,用最后的力气在战壕里写下 “澳门必归”的血书。

1974年里斯本街头的康乃馨革命,让历史迎来戏剧性转折。新上台的葡萄牙民主政府急于甩掉殖民包袱,突然向中国递出橄榄枝。时任外交部西欧司司长的宋之光至今记得那个闷热的夏夜,葡方特使在未提前通报的情况下,连夜送来归还澳门的草案。 “文件里写着'永久移交主权',但附件里藏着治权保留条款。”这位老外交官在回忆录中披露,葡方谈判代表私下曾扬言: “中国人忙着搞运动,这时候讨价还价最划算。”

面对突如其来的 “馈赠”,邓小平在人民大会堂福建厅召见核心智囊。他踱着方步突然停在《千里江山图》前,手指重重叩着澳门位置: “天上掉馅饼?怕是糖衣炮弹!”事实很快验证了他的判断——1976年葡萄牙政局再度动荡,短短两年换了15任总理,若当时仓促签约,澳门归属恐成国际笑柄。更棘手的是澳门居民身份认定问题,葡方坚持将世代居住的华人列为 “归化民”,企图为日后干预埋下伏笔。

1984年香港问题尘埃落定后,葡萄牙代表团带着精心设计的 “主权治权分离”方案来到北京。谈判桌上,葡方代表突然抛出新条件: “澳门回归后应保留葡国法律体系。”现场翻译注意到邓小平的茶杯盖重重磕在杯沿,发出清脆声响。 “澳门不是马德拉群岛!”这位改革总设计师的回应被收录在外交部解密档案中, “中国土地上飘扬的必须是五星红旗,执行的必须是中华人民共和国法律。”据在场人员回忆,邓小平边说边用红铅笔在地图上将澳门与珠海连成一片, “这里自古就是中国渔民的避风港”。

谈判僵局在1986年出现转机。葡方经济代表团访华期间,随行的里斯本大学教授若泽·曼努埃尔在参观深圳特区时,亲眼见到三天盖起一层楼的 “中国速度”。他在当天的日记里写道: “这个民族正在创造奇迹,澳门在他们手中或许比在我们这里更光明。”这份私人笔记后来成为葡方调整立场的催化剂。1987年3月26日,当葡方代表最终在联合声明签字时,北京长安街的玉兰树正绽开新春第一朵花苞。

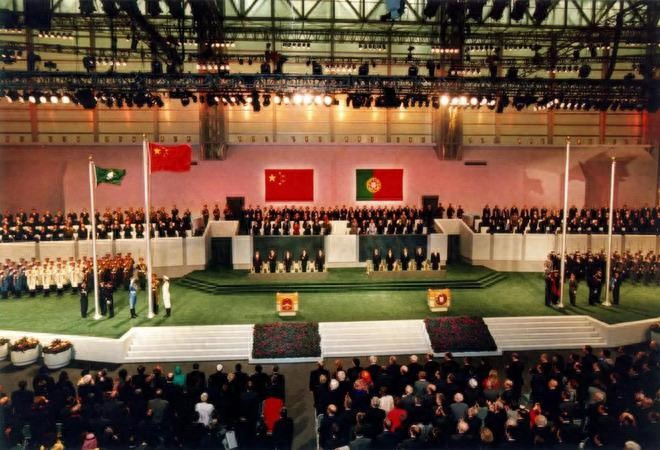

历史总在细节处显露真章。澳门基本法起草期间,有位葡裔律师提出保留葡式石子路的建议,时任澳门工委书记的姬鹏飞笑着说: “石子路可以留,但铺路的石头必须来自珠海。”这种既坚守原则又包容多元的智慧,恰是 “一国两制”的精髓所在。1999年12月20日零时,当解放军驻澳部队车队驶过关闸,有位老兵特意下车摸了摸符气克烈士当年中弹的墙砖——四百年的等待,终于在这一刻画上句号。