豫东战场中野三阻胡琏兵团,刘邓首长急调:陈赓第四纵队即刻参战

1948年5月初,为了扭转在中原战场的被动局面,国民党军队采取了一系列军事调动。他们不仅安排了13个整编师、30个整编旅驻守该区域,还额外增派了12个整编师和4个快速纵队作为灵活支援力量。这一部署旨在增强该地区的防御能力,同时保持部队的机动性。

中央同意了粟裕在中原地区进行大规模作战的提议,并下达了具体任务:在未来四到八个月内消灭敌军6至12个旅。根据中央的统一安排,华野一兵团在完成濮阳的整训后,于5月30日渡过黄河,与中野11纵汇合,随后迅速向河南东部进军。

为扩大中原地区的战事规模,中央军委决定重新部署华野陈唐兵团。这一决策使得中野、华野山东兵团以及苏北兵团各自行动,协同作战,以支援中原战场。各部队的联动,旨在形成对敌军的全面压制,确保战略目标的有效实施。

在广阔的战场上,粟裕展现出了卓越的军事才能。通过豫东战役,他成功地消灭了超过九万名敌军,充分证明了自己的实力。

【一】

豫东战役的经过非常曲折,但可以用一句话简单总结。

最初,中央的战略意图是抓住机会消灭邱清泉的第五军或胡琏的第十八军。粟裕带领华东野战军主力渡过黄河,陈唐兵团的任务是牵制第五军。然而,邱清泉过于机警,粟裕随即调整计划,转而进攻开封,随后将这座空城留给邱清泉。在睢杞战役中,粟裕成功击溃了前来支援的区寿年兵团。

倘若黄百韬兵团没有突然介入,豫东战役的最终胜负恐怕仍存悬念。这场战役的走向,很大程度上取决于这支兵团的意外出现。黄百韬的行动直接影响了战局的发展,使得原本可能出现的另一种结果变得难以预料。可以说,他的参与成为了整个战役的关键转折点,改变了原有的战略态势。如果没有这一变数,战役的结局可能会大不相同。

在回顾豫东战役时,许多人称赞粟裕的战略智慧。然而,整个战役过程中,中野的协同作用却被忽视了。

1948年5月21日,中央向华野和中野发出指令,明确指出夏季作战的核心任务是消灭邱清泉的整编第五军。电文特别强调了这一目标的重要性。

刘邓部队的主要任务是牵制住十八军,防止其向东增援。

在洛阳战役期间,华东野战军和中原野战军虽然有过协同作战的经历,但仅限于陈唐兵团和陈赓集团之间的局部配合。直到豫东战役打响,刘伯承和邓小平指挥的中野主力部队才与粟裕带领的华野主力部队展开了全面协同作战,实现了两军真正意义上的战略配合。

华东野战军的战术策略与中原野战军存在显著差异。两支军队在作战方法上有着本质的区别。华野的作战模式与中野相比,呈现出截然不同的特点。两支野战军在战术运用上形成了鲜明对比。华东野战军的战斗风格与中原野战军大相径庭,在作战方式上有着明显的不同。

1948年初,刘邓两位首长带领中野部队从大别山地区撤离后,前往豫西进行了一段时间的集中休整。尽管部队在休整期间得到了恢复,但由于之前战斗异常激烈,整体战斗力仍受到较大影响,未能完全恢复到最佳状态。

1948年5月24日,为了协助华野部队顺利渡过黄河,中野承担了在漯河区域牵制胡琏兵团的任务。行动之初,中野就坦言面临较大挑战,因此向华野提出请求,希望他们能分散整编第五军或十八军的部分兵力,以减轻中野的压力。

尽管面临重重挑战,刘邓最终成功完成了任务。最初,中野并未计划与胡琏的整编十八军交锋,而是将目标锁定在驻马店和确山地区驻守的国民党军整编第28师。

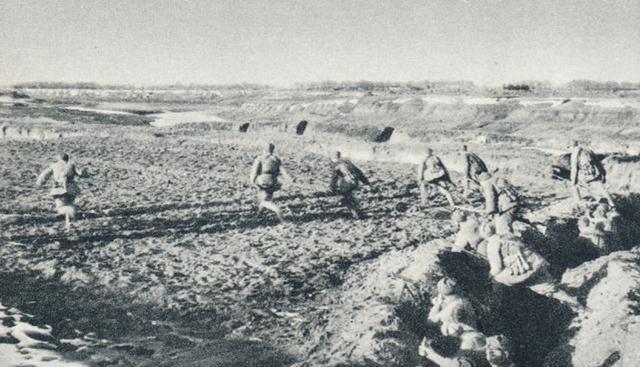

战斗打响后,陈锡联率领三支纵队迅速向确山发起强攻。与此同时,胡琏的整编十八军从鄢陵紧急出发赶往支援,驻扎在南阳的张轸兵团也迅速投入战斗。局势发展完全符合预期,各方力量迅速展开行动。

张轸部队的行动引起了刘邓两位指挥官的警觉,他们迅速察觉到这是一个可以利用的战略机会。

中野计划在胡琏抵达前,主动出击,彻底消灭张轸兵团。

张轸的警觉性极高,离开南阳没多久,他就收到情报,得知中野部队向确山的推进速度减缓。这让他迅速察觉到自己的部队可能被我军盯上了。因此,他在行军过程中故意放慢节奏,采取拖延战术,避免与我军正面交锋。

陈赓在回忆录中提到,当年对抗张轸部队时,自己的战术过于保守,结果反而中了对方的计谋。他认为,正是由于过分谨慎,才让敌人有机可乘。

在宛东战役中,张轸兵团最终损失兵力约6000人,而中原野战军共歼灭敌军1.2万余人。尽管取得了显著战果,但实际战果并未达到战役初期的预期目标。

【二】

中野部队对胡琏的整编十八军采取避战策略,这其实不难理解。此前在大别山战役中,中野遭受了重大损失,面对装备精良、补给充足的对手,虽然有心但实力不足。

宛东战役打响后,粟裕迅速指挥华野一兵团,加上两广纵队和特种兵纵队,开始渡河南下。同时,陈唐兵团也按照既定的策略,向淮阳方向推进,目的是引诱驻扎在商丘的邱清泉的整编第五军向南移动。

邱清泉得知陈唐兵团向淮阳推进的消息后,马上调动第五军和整编七十五师向太康方向移动,目的是寻找战机消灭我方的三、八两个纵队。

邱清泉意外发现华野部队已渡过黄河,随即紧急下令部队回撤。与此同时,国民党军也迅速做出反应,从苏北调遣了整编第83师、第72师、第25师以及整编第63师的一个旅,赶往鲁西南地区增援。

这种局势下,华东野战军在鲁西南地区的军事行动将面临严峻挑战。

为了防止军心不稳,毛主席在6月3日特意给粟裕发了电报。

在中原地区的战局中,实施运动战的条件其实相当有利。不过,要想成功,关键在于沉得住气,并且善于通过多种方式牵制对手,这样才能找到最佳战机。

粟裕随即拿出了事先准备好的备用计划。

“先攻开封,再打援军”

这一调整直接让中野的担子变得更重了。

开封战役一打响,蒋介石立马意识到问题严重,绝不能放任开封失守。他迅速调遣部队,胡琏率领的整编十八军、张轸指挥的第五绥靖区以及邱清泉的整编第五军全部投入战斗,准备全力应对局势。

华东野战军当时几乎动用了所有可用兵力,除了第三和第八纵队之外,其他部队全部投入阻击增援的战斗中。山东兵团和苏北兵团,以及豫皖苏军区和冀鲁豫军区的部队也都全部出动,用于牵制敌军行动。

中野的对手非常明确,就是胡琏率领的整编十八军。

在宛东战役之前,中原野战军对胡琏的部队还采取避其锋芒的策略,但这次却选择了正面阻击。更棘手的是,张轸的部队也在同时增援开封,使得中原野战军不得不同时应对两个敌军的兵团,形势十分严峻。

面对这种紧急局面,刘邓两位领导迅速做出决策,毫不犹豫地发出指令:

陈赓指挥的第四纵队迅速奔赴战场投入战斗。

尽管陈谢集团名义上隶属于晋冀鲁豫野战军,但在刘邓大军向大别山推进的过程中,它实际上已经作为中央军委直属的战略单位独立行动。直到豫东战役结束,陈谢集团下属的第四纵队和第九纵队才重新归入原建制。

中野的兵力已经捉襟见肘,六纵正在桐柏山区休整,无法投入战斗。九纵则在豫皖苏军区部队的协助下,全力阻挡孙元良的整编47军。与此同时,十一纵被临时划归华野指挥,中野能调动的只剩下一、二、三纵。然而,这三个纵队在大别山战斗中损失惨重,战斗力大幅削弱。

刘邓两位领导迅速做出决策,命令陈赓的第四纵队立即投入战斗。显然,当时的局势非常紧迫,必须果断行动,没有时间过多考虑。

6月15日至17日,中野部队与华野十纵协同作战,成功阻击了胡琏兵团的攻势。

到了6月17日下午,胡琏判断开封城已经保不住了,于是决定放缓进攻节奏。这样一来,中原野战军面临的紧迫局势才稍微缓解了一些。

【三】

出乎所有人意料,这场挑战才刚刚拉开序幕。

在华东野战军成功占领开封后,蒋介石对此感到极度震惊,迅速指示邱清泉加快速度前往开封进行支援。同时,他命令新组建的区寿年兵团通过睢县和杞县绕道前往开封,计划在开封城下与我军展开决战。

粟裕灵活应对,主动放弃开封这座空城,引诱邱清泉部队进入预设战场。他巧妙布下陷阱,准备在睢杞一带对区寿年兵团实施打击。这种战术展现了粟裕善于抓住战机、灵活用兵的特点,通过弃城诱敌,为后续战斗创造有利条件。

在睢杞战役中,华东野战军的第一、第四、第六纵队以及中原野战军的第十一纵队承担了主攻任务。同时,第三、第八、第十纵队与两广纵队联合组建了阻击部队,部署在杞县以西,专门负责拦截邱清泉兵团的东进增援。

胡琏率领的十八军经过休整后重新投入战斗,联合张轸兵团,分别从汝南和驻马店两地出发,再次向中野部队发起猛烈进攻。

在豫东战役中,华东野战军调整了第二次作战策略,这使得中原野战军在战斗中逐渐感到压力增大。随着战局的发展,中野部队在应对华野的新战术时显得有些力不从心,战斗节奏变得更为紧张。

基于当前战局,刘邓两位指挥官决定集中力量打击张轸部队,同时牵制胡琏兵团。中野派出精锐部队对张轸实施猛烈攻击,迫使其陷入困境。胡琏见状,不得不放缓行军速度,紧急增援张轸所属的整编85师。

在中原野战军彻底击溃区寿年所部之后,部队迅速向舞阳地区进行战略转移,以便进行必要的休整和补充。

出乎意料的是,华东野战军此时突然改变了战术策略。

华野山东兵团未能有效阻击黄百韬兵团,这一失利直接引发了豫东战局的突变。由于防线被突破,战场形势迅速恶化,战局发展偏离了预期方向。这种战术层面的失误,对整体战略部署造成了严重影响,使得原本可控的战场态势出现了不可预料的转折。

1948年7月2日晚上,黄百韬兵团来势汹汹,对我军构成了严重威胁。由于他们长途跋涉,尚未站稳脚跟,粟裕抓住这个机会,在铁佛寺区寿年兵团无法突围的情况下,果断发动了豫东战役的第三阶段。

在淮海战役中,华东野战军对黄百韬兵团实施了包围歼灭行动。这场战斗发生在1948年11月,解放军通过快速机动和严密部署,将黄百韬兵团困在碾庄地区。经过十余天的激战,黄百韬兵团最终被彻底消灭,为淮海战役的胜利奠定了基础。这一战果不仅削弱了国民党军队的有生力量,也大大提升了人民解放军的士气。黄百韬兵团的覆灭,标志着国民党在华东地区军事优势的丧失,为后续战役的推进创造了有利条件。

从实际情况来看,华野的第三次战术调整完全是在没有预先准备的情况下进行的,甚至连中央都没有制定相关方案。这使得华野在作战中面临了极大的困难,而负责阻击增援的各个部队也因连续作战而疲惫不堪。

中野最先受到影响。

更为棘手的是,胡琏和张轸的兵团此时已经合兵一处,两股敌军来势汹汹,直逼我军阵地。中原野战军原本应对一个兵团就已经捉襟见肘,如今同时面对两支敌军,刘伯承和邓小平两位首长也感到压力倍增。

1948年7月4日,面对严峻局势,中央紧急指示中野部队拦截胡琏兵团。

确保粟裕部队南侧安全的关键在于阻止胡琏和张轸兵团向北增援。目前,胡琏已抵达商水,第四纵队已与其接触。因此,必须立即命令陈赓和谢富治集中力量对胡琏发动正面进攻,同时迅速派遣部分兵力绕道周家口,从正面拦截胡琏的北进。这一行动对整个战局至关重要。

那时候,中野的一、二、三纵队正忙着应付张轸兵团,实在腾不出手,只好让四纵去挡一挡。陈赓原本以为胡琏会像以前那样磨磨蹭蹭,没想到这次他动作出奇地快。四纵拼命追赶,总算在最后关头咬住了胡琏的后路。

陈赓率领的第四纵队尽管战斗力不俗,却遭遇了胡琏麾下三个装备精良、训练有素的整编师。面对这样的强敌,陈赓部队在初期交战中难免陷入被动,承受了不小的压力。

刘伯承和邓小平两位领导人在7月4日紧急向中央发了一封电报:

根据最新指令,陈谢部队已按计划于5日夜间全部抵达周口、商水以东区域,并迅速投入战斗。由于无法绕过周口进行正面防御,原定部署调整为按照粟陈的指示,确保胡琏部队在7日前无法越过太康。虽然这一目标仍有可能实现,但要将胡琏全部牵制回撤已较为困难。尽管如此,我们仍将竭尽全力争取达成这一目标。

当时,刘邓两位领导人内心也颇为忐忑,生怕无法有效牵制住胡琏的部队。

考虑到当前形势,粟裕决定终止豫东战役,并让黄百韬兵团撤离战场。

1948年7月7日,粟裕命令华东野战军全面停止作战行动。

未能成功阻止胡琏和张轸兵团增援,刘邓首长深感自责。7月6日,刘邓首长特意对此事进行了详细解释。

鉴于敌军主力向北推进,张轸的五个师也在同一方向移动,这大大限制了我军的行动灵活性。此外,我军第一、二、三纵队的弹药储备严重不足,难以支撑长时间的战斗消耗。

尽管面临重重困难,中野仍竭尽全力,在粟裕指挥豫东战役期间给予了重要的战略支持。他的行动虽然没有直接参与战斗,但为战役的顺利进行创造了有利条件。中野的后勤保障和资源调配,有效缓解了前线部队的压力,使粟裕能够专注于战术部署。这种支援虽然不是显性的,但对战役的最终胜利起到了关键作用。中野的表现体现了其作为军事指挥官的全局意识和协作精神,为战役的成功奠定了坚实基础。