叙利亚军惨败收场,再次提醒我们:毛主席的这个理论仍不过时

11月27日,叙利亚国内爆发了激烈的内战。尽管阿萨德领导的政府军在多个方面占据上风,但反对派势力在短短十三天内迅速扭转局势,最终成功击败了政府军,取得了决定性胜利。

不少人对战局感到困惑,政府军明明装备精良,为何迅速溃败?这背后有几个关键因素。首先,政府军虽然武器先进,但士兵训练不足,实战经验欠缺,导致战斗力大打折扣。其次,指挥系统混乱,高层决策失误频发,战场应变能力差,无法有效应对突发情况。再者,后勤保障跟不上,弹药和补给线经常中断,士兵士气低落,战斗力进一步削弱。此外,政府军内部腐败严重,资源分配不公,士兵对高层缺乏信任,战斗意志薄弱。最后,对手虽然装备简陋,但战术灵活,士气高昂,充分利用地形和民众支持,形成了局部优势。这些因素综合作用,导致政府军迅速败退。

早在1937年,毛泽东就已经清晰地阐述了这一问题的解决方案。如果叙利亚政府军能够理解并运用其中的一小部分,局势可能就不会发展到今天这个地步。

叙利亚阿萨德政府军的武器库主要由俄罗斯提供,包括坦克、装甲车、火炮和防空系统。其中,T-90坦克和BMP系列步兵战车是地面部队的主力装备。防空系统方面,S-300和“铠甲-S1”系统负责保护关键设施免受空袭。此外,政府军还装备了多种火箭炮和导弹系统,如“龙卷风”多管火箭炮和“伊斯坎德尔”战术导弹,用于远程打击。这些装备在叙利亚内战中发挥了重要作用,帮助阿萨德政府巩固了对大部分领土的控制。

叙利亚阿萨德领导的政府军在武器配置上并不逊色。他们的装备水平相当先进,完全能够应对现代战争的需求。无论是轻武器还是重型装备,政府军都拥有充足的库存和现代化的技术。这让他们在战场上具备了一定的优势,能够有效执行各种军事任务。总的来说,阿萨德政府军的装备条件并不落后,甚至在某些方面还处于领先地位。

自20世纪50年代起,叙利亚刚获得独立,便迅速与当时实力强大的苏联建立了紧密的盟友关系。苏联成为叙利亚的主要支持者和合作伙伴,双方在经济、军事等领域展开了广泛合作。

苏联和叙利亚之间的关系非常紧密,其中军事装备的提供是两国合作的关键部分。

根据历史记录,自20世纪50年代以来,苏联一直是叙利亚最主要的军火供应商。得益于苏联的持续援助,叙利亚在中东地区的多次军事冲突中表现突出,尤其是在1967年的六日战争期间,叙利亚军队展现出了较强的战斗力。这种密切的军事合作关系使叙利亚在当时的中东局势中扮演了重要角色。

1973年第四次中东战争期间,叙利亚军队在戈兰高地战场上重创以色列军队,击毙超过4000名以军士兵。这场战役中,叙利亚军队几乎彻底消灭了以色列的王牌部队——第7装甲旅和第188装甲旅,给以军造成了巨大损失。

叙利亚凭借一系列成功的军事行动,迅速崛起为中东地区的重要军事力量。其军队在多次战役中取得显著胜利,使该国在该地区的军事地位日益提升。这些连续的军事成就不仅增强了叙利亚的国防实力,也巩固了其在中东的战略影响力。

1975年,老阿萨德领导的叙利亚政府与苏联达成了一项为期25年的《友好合作条约》。根据这一协议,叙利亚以优惠的低利率贷款方式,从苏联获得了大量军事装备。这一合作不仅加强了叙利亚的国防能力,也进一步巩固了叙苏两国之间的战略伙伴关系。

苏联虽然最终解体了,但俄罗斯并没有因此中断与叙利亚的军事合作。相反,俄罗斯依然向叙利亚输送了大量武器装备,维持了两国之间的军事联系。

叙利亚政府军的装备水平之所以能够保持优势,主要得益于苏联和俄罗斯长期以来的军火支持。这两个国家持续提供先进的武器装备,使得叙利亚政府军在硬件条件上始终处于有利地位。正是这种稳定的武器供应,确保了叙利亚政府军在军事装备方面始终不落下风。

在陆军主要作战装备领域,叙利亚政府军装备了数量庞大的重型武器,包括数千辆坦克、装甲运兵车以及大量炮兵装备。这些装备构成了政府军地面部队的核心战斗力,为其提供了强大的火力支援和机动能力。从装备规模来看,叙利亚政府军拥有相当可观的地面作战实力,这在地区军事力量对比中占据重要地位。

光是T-90这一个型号的坦克,就有至少70台。

自冷战以来,苏联和俄罗斯向叙利亚提供了大量T-72坦克,数量达到1500辆以上。经过多次冲突,部分坦克已被摧毁,但仍有数百辆在叙利亚军队中服役。

这些T-72坦克多数都经过了现代化改造,配备了更新的技术。具体来说,它们装上了先进的数字化火控系统,提升了射击精度。此外,还增加了红外夜视设备,增强了夜间作战能力。同时,火炮稳定装置也得到了改进,确保在移动中也能准确瞄准。这些升级显著提高了T-72的整体性能。

叙利亚的装甲部队不仅装备了T-90和T-72坦克,还包括T-62A和T-55A两种型号。T-55A在政府军中数量最多,构成了主要的装甲力量。这些坦克都配备了爆炸反应装甲,使其在内战中表现突出,成为战场上的重要角色。

叙利亚的陆军装备不仅包括坦克,还配备了多种步兵战车和装甲车辆,形成了完整的装甲作战体系。

在防空装备领域,叙利亚部署了多种规格的远程火箭炮,包括多管、双管和单管系统,覆盖不同射程需求。此外,该国还配备了数百套“萨姆”系列防空导弹,具体型号包括“萨姆-2”、“萨姆-3”、“萨姆-5”和“萨姆-6”。这些武器系统的组合,为叙利亚打造了一个较为全面的防空网络。

近年来,叙利亚不断升级其防空力量,先后部署了多款新型防空导弹系统。其中包括"道尔M1"、"铠甲S1"和"山毛榉"等先进装备。特别是在2018年,叙利亚进一步强化了防空能力,装备了性能更为优越的S-300PM2远程防空系统。这套系统具备更全面的功能和更强的防御能力,显著提升了叙利亚的防空实力。

这套远程防空导弹系统,连以色列军方都不得不谨慎对待。其强大的防御能力让以色列在军事行动中面临更大挑战,需要重新评估作战策略。这套系统具备远距离拦截能力,可以有效保护重要目标免受空中打击,对以色列的空中优势构成了一定威胁。以色列作为中东地区军事技术领先的国家,在面对这种先进防空系统时也必须采取更为审慎的态度。

2022年,以色列对叙利亚发动空袭时,首次遭遇了对方防御系统的拦截和反击。这种情况在此前几乎从未发生过。

事件发生后,以色列官方表示,"这一局势的演变令人深感忧虑"。

叙利亚的空中作战能力明显不足,主要装备的米格-23和米格-21战机已显过时,整体规模也相当有限。

这其实不算大问题,因为俄罗斯空天军驻扎在叙利亚,能够提供外部支援,暂时填补了这一空缺。

叙利亚政府军的军事实力在中东地区相当可观,其装备水平不容小觑。

叙利亚反对派的装备相对简陋,主要依赖无人机、皮卡车和迫击炮,但这些装备并非每个成员都能配备。此外,他们还使用了一些自制或改造的武器,例如将农用三轮车改装成火箭炮发射装置。这些武器虽然简单,但在战场上发挥了重要作用。

简而言之,叙利亚反对派的武器装备与政府军相比,简直是一个天上一个地下。除了无人机之外,反对派的装备水平还停留在二战时期,而政府军则完全现代化。这种差距之大,让人难以想象。

然而,尽管双方实力悬殊,政府军最终还是遭遇了失败。

士兵的能力和素质存在明显不足。

叙利亚政府军在战场上的失利有多重原因,但最明显的一点是,其正规军士兵的作战能力实在不尽如人意。这些士兵在训练水平、战斗素养和实战经验等方面都存在明显不足,直接影响了整体战斗力。部队内部管理混乱,士兵士气低落,纪律松散,进一步削弱了其作战效能。此外,武器装备的维护保养不到位,战术配合缺乏默契,使得他们在面对对手时往往处于劣势。可以说,士兵素质的低下是导致叙利亚政府军屡屡受挫的关键因素之一。

一名士兵在走廊里一边抽烟一边大摇大摆地行走,结果被敌人轻易察觉。

这名男子虽然逃过了被当场击毙的命运,但随后的举动却让人大跌眼镜。他不但没有立即寻找掩体躲避,反而站起身来,若无其事地掸了掸身上的灰尘,随后一边悠闲地抽着烟,一边大摇大摆地继续前行。

在战场上,一位士兵因长时间待在战壕里感到极度无聊,便想出了一个奇特的消遣方式。他制作了几个人形假目标,目的是引诱敌方狙击手开火。一旦敌人上钩,他就用摄像机记录下整个过程。这个行为不仅展示了士兵的创意,也反映了他对战场环境的独特适应方式。

更为严重的是,当对方的狙击手连续三次击中诱饵后,他依然没有迅速转移自己的射击点。

这种情况并非孤例,许多人认为这只是个别现象。然而,细节决定成败,叙利亚政府军在战术执行上的随意性和缺乏专业性,充分暴露了其士兵战斗素质的不足。从这些小事中,我们可以窥见整体问题,反映出军队在训练和纪律方面的严重缺陷。这种表现不仅影响了作战效率,也削弱了部队的整体战斗力。

叙利亚政府军在实战中暴露出诸多问题。从装备操作到战术配合,再到执行上级命令,其表现都显得极为混乱。部队之间缺乏有效的协同,士兵对指挥官的意图理解不足,执行任务时往往各自为战。这种状态使得整体作战效能大打折扣,难以形成有效的战斗力。

在高级情报收集、作战指挥、精准打击以及通讯和后勤支持等关键领域,叙利亚政府军的能力严重不足。这些核心军事功能的缺失,直接影响了其整体作战效能。无论是战场态势感知、部队调度,还是火力支援和物资补给,叙军都缺乏必要的资源和手段。这种能力上的短板,使其在现代战争中处于明显劣势,难以有效应对复杂的战场环境和敌对势力的挑战。

战争的结果受多种因素影响,但几个关键要素必不可少,其中士兵的素质尤为关键。高素质的军人队伍是取得胜利的基础条件,其他因素如战略、装备等固然重要,但若没有训练有素、意志坚定的士兵,再好的计划也难以实施。因此,打造一支具备优秀战斗素养的军队,是确保战争胜利的首要前提。

叙利亚政府军的作战能力可以说相当糟糕,他们虽然配备了现代化的武器装备,但在实战中的表现却极为低效,甚至可以说是回到了第一次世界大战的水平,有些方面还不及一战时期的战术水平。

叙利亚政府军的状况显得相当混乱,缺乏有效的组织结构和明确的战术策略。整体上,他们的行动显得无序,没有系统的指挥和协调,给人一种杂乱无章的感觉。这种局面使得他们在面对冲突时显得力不从心,难以形成有效的战斗力。

提起那段历史,自然让人联想到抗战、内战和朝鲜战争。那时候,我们的装备水平明显不如对手,差距之大,甚至让人感觉获胜希望渺茫。

在抗日战争期间,八路军常常被戏称为"土八路",这个绰号源于他们简陋的武器装备。当时,与装备精良的日军相比,八路军的武器显得相当落后,主要以步枪和土制武器为主,缺乏重火力和现代化装备。这种装备上的差距不仅影响了作战效率,也直接体现在了部队的绰号上。"土八路"这个称呼,既反映了当时的现实状况,也体现了八路军在艰苦条件下坚持抗战的精神。尽管装备落后,他们仍然依靠灵活的游击战术和顽强的战斗意志,在敌后战场发挥了重要作用,为最终取得抗战胜利做出了不可磨灭的贡献。

在抗战时期,八路军的装备水平与日军存在明显差距。以步兵武器为例,八路军三大主力师主要配备的是老旧的汉阳造步枪,这种枪械早在清朝末年就已投入使用。相比之下,日军装备的则是更为先进的"三八式"步枪,其射程、精度和可靠性都优于汉阳造。这种武器装备上的差异,直接影响了双方在战场上的作战效能。八路军的汉阳造步枪不仅射击精度较差,而且故障率较高,难以与日军的"三八式"抗衡。这种装备上的劣势,迫使八路军在战术上不得不采取灵活机动的游击战策略,以弥补武器性能上的不足。

在那个时候,即便是汉阳造这种武器,也不是每个士兵都能配备的。因此,每当一场战斗结束,我军士兵最期待的事情,就是能够从敌人手中缴获几支三八大盖。这种武器的获得,不仅提升了我们的装备水平,也极大地鼓舞了士气。

在抗日战争时期,由于装备严重不足,八路军战士们不得不依靠自身的智慧和创造力,开发出多种简易武器。他们利用当地资源,如榆木制作出简易的“大炮”,以及只能单发射击的土制手枪。这些武器虽然简陋,但在战场上发挥了重要作用,体现了八路军在极端困难条件下的创新精神和顽强斗志。

在解放战争期间,我军的装备水平并不高,物资供应也相当紧张。

以西北野战军为例,部队内部制定了严格的弹药管理制度。具体规定是:每门山炮在每次战斗中最多只能发射五发炮弹,迫击炮的弹药配给则在五发至十五发之间。这种制度体现了当时对弹药使用的严格控制。

在抗美援朝战争期间,虽然我军的装备水平有所提升,但面对的却是技术更为先进的美军。当时,美军每个步兵师不仅拥有坦克,还装备了接近一千门各类火炮,火力十分强大。

在志愿军的装备配置中,每个军拥有的火炮数量不足五百门。

尽管双方实力悬殊,我军却屡战屡胜。无论是面对日本军队、国民党部队,还是装备先进的美军,我们始终掌握着胜利的主导权。这种连续的成功不仅彰显了我军的战略智慧和顽强意志,更体现了我们在复杂战场环境下的卓越适应能力。每一次胜利都巩固了我们的地位,证明了即使在极其不利的条件下,我们依然能够取得最终的胜利。

这正好印证了毛主席在1938年提出的那个著名论断。

决定战争胜负的关键并非武器本身。

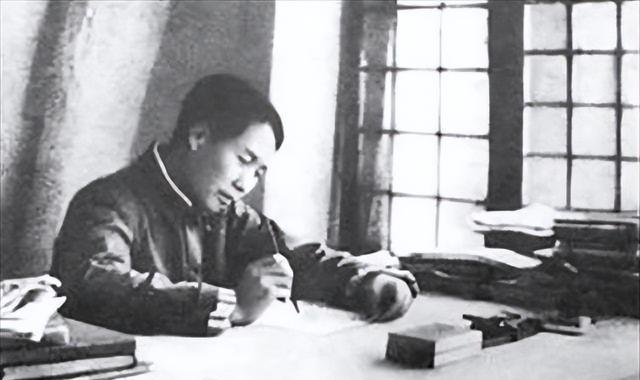

1938年春天,毛泽东在延安的窑洞中创作了一部重要著作,名为《论持久战》。

1940年5月,毛泽东在延安抗日战争研究会上发表了重要演讲。在这次讲话中,他阐述了一个具有前瞻性的战略思想,这一观点在当时出乎许多人的意料。

毛泽东认为,军事装备在冲突中扮演着关键角色,但并非决定胜负的根本条件。他强调,真正左右战局的是人,而非单纯的武器装备。这一观点突出了人的主观能动性在战争中的核心地位,表明即使拥有先进武器,若缺乏正确的战略战术和人的有效运用,也难以取得最终胜利。因此,战争胜负的关键在于如何充分发挥人的智慧和力量,而非单纯依赖武器优势。

在抗日战争期间,众所周知,日本军队的武器装备确实比我们强得多。面对这种装备上的差距,一些人难免会感到胜算渺茫。

这种过分强调武器作用的看法,让很多人感到灰心丧气。

毛主席对此持不同观点,他认为武器装备固然能在某种程度上左右战局,但并非决定战争胜负的关键因素。在他看来,真正起决定性作用的是其他更本质的要素,而非单纯的武器装备优劣。这一见解与当时普遍强调武器重要性的主流观点形成了鲜明对比。

毛主席所强调的关键因素是什么?其实答案并不复杂,他看重的是人的作用,而不是物质条件。

这个人,主要有两层含义:首先指的是士兵,即直接参与战斗的军人;其次指的是平民,也就是普通老百姓。

毛主席强调,赢得胜利的关键在于军队和人民。他认为,只有依靠士兵和民众的力量,才能真正取得成功。在他看来,士兵和老百姓是战争胜利的根本保障。毛主席的观点是,军队和群众的支持是决定胜负的核心因素。他指出,任何胜利都离不开士兵和普通百姓的参与和贡献。毛主席始终坚信,士兵和人民是战争成功的基础,没有他们的支持,任何战略都无法实现。他反复强调,军队和民众的团结协作是取得最终胜利的必备条件。毛主席的这一思想贯穿了他的整个军事理论,成为指导中国革命的重要原则。

历史事实表明,在抗日战争、解放战争和抗美援朝战争中,人民军队能够取得辉煌胜利,不仅依靠将士们的英勇战斗,更离不开广大民众的全力支持。人民群众为前线输送物资、提供情报、掩护部队,成为我军坚实的后盾。正是军民的紧密团结,才造就了这些战争中的伟大胜利。可以说,人民的力量是革命战争取得最终胜利的根本保证。

以淮海战役为例,当时国民党第十八军军长杨伯涛带队经过豫皖交界处的村落时,发现当地村民全跑光了,连个带路的人都找不到。

然而,仅仅过了几个月,当杨伯涛成为俘虏后,他再次路过此地时,发现景象已大不相同。他回忆说,之前荒无人烟的村落,如今已是“每家每户都住满了人,烟囱里冒出袅袅炊烟”。

老百姓们纷纷自发组织起来,用扁担挑、用小车推,满载着食物送给解放军。这种自发的拥军行为,背后反映的是民众对解放军的深厚感情。简单来说,这就是人心所向。老百姓用实际行动表达了对解放军的支持与感激,这种朴实的感情超越了任何物质回报。

此外,部队的战斗力关键在人员素质。以朝鲜战争为例,双方都是人类组成的武装力量,但装备精良的美军为何不敌武器相对落后的中国志愿军?这背后反映的正是人员素质的差距。

叙利亚政府军的溃败早已注定,其军队的表现明显印证了毛主席的观点:战争的胜负取决于民众的支持和民心所向。一旦失去了人民的拥护,任何军事力量都无法取得最终的胜利。