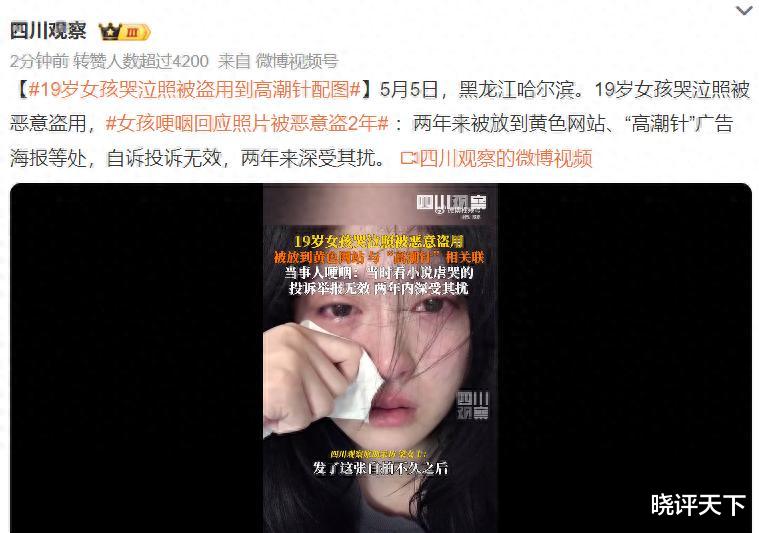

19岁女孩哭泣照被盗用到高潮针配图:只因她太美,成了别人的工具

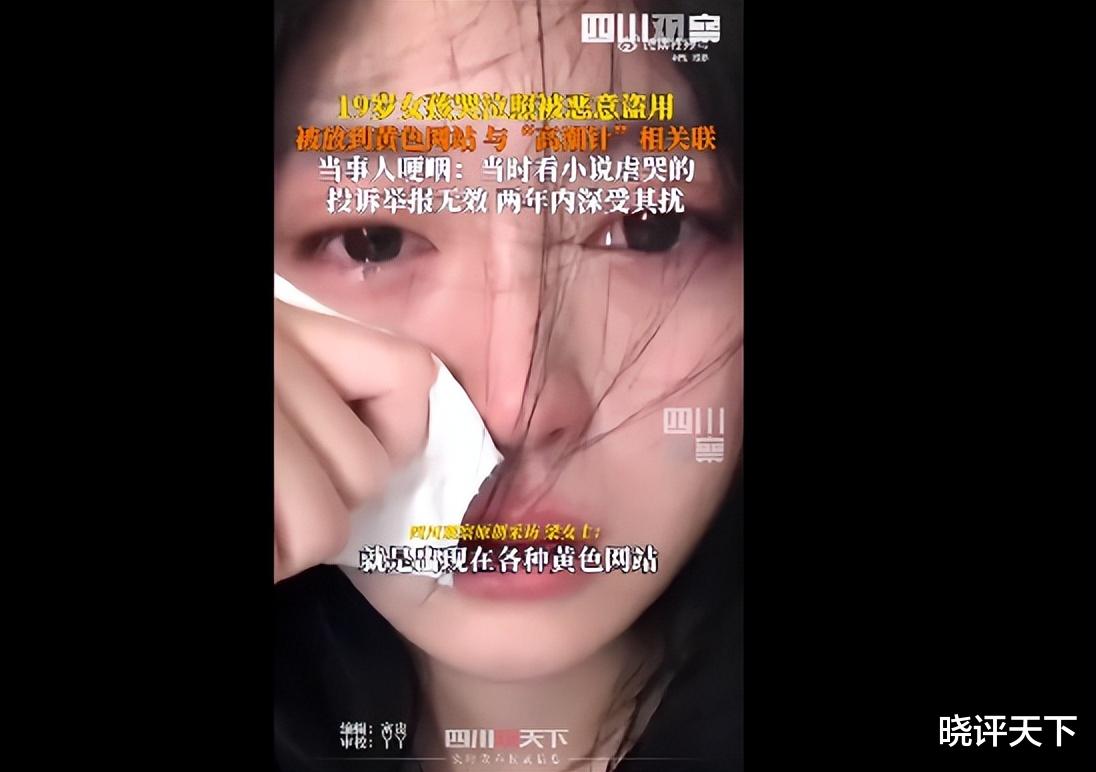

2023年,一个19岁女孩因看小说时被虐哭,随手拍下一张自拍照。

她不会想到,这张照片竟成了噩梦的开端。

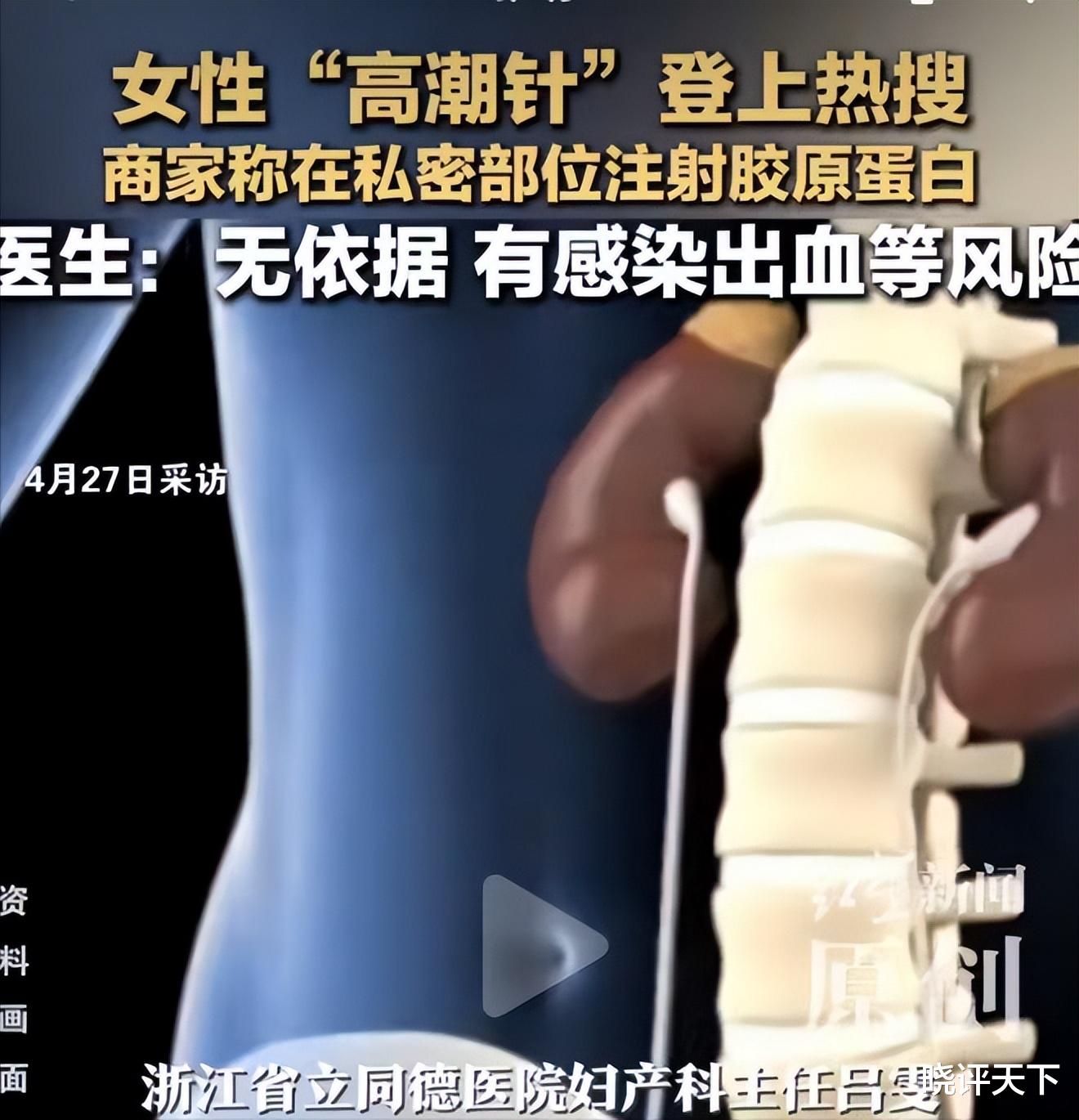

两年间,她的哭泣面容被恶意盗用,从H色网站的“高潮针”广告,到黑产链条的“迷药”宣传图,甚至成为网络诈骗的“道具”。

女孩哽咽控诉:“我投诉过无数次,但那些账号封了又开,像野草一样疯长。”

她的眼泪,成了他人牟利的工具。

而更令人心寒的是,类似事件早已不是孤例——

重庆的陈女士患病女儿的照片被标价15元出售,累计卖出400多单;

北京裴女士的古风艺术照被营销号篡改为“张爱玲奶奶”,全网疯传……

在互联网的灰色地带,盗图早已形成产业链。

有人专盯普通人的社交账号,批量下载照片;有人通过AI换脸技术,将无辜面容嫁接至非法内容;更有甚者,如广州高某鑫案中,高中女生被偷拍的照片被配上淫秽文字,成为施暴者的“战利品”。

律师指出,这类行为已涉嫌侵犯肖像权、名誉权,甚至构成诈骗罪。

但维权之路却布满荆棘:

证据难固定:盗图者常使用临时账号,删除后难以追溯;

平台责任模糊:部分平台对投诉反应滞后,封号后仍纵容换壳重生;

精神伤害难量化:即便胜诉,赔偿金额往往与受害者承受的痛苦不成正比。

流量至死的畸形生态

有人为博眼球,不惜编造“张爱玲奶奶”“迷药受害者”等虚假叙事,将普通人推向猎奇狂欢的中心。网友戏谑:“营销号的文案,比复制粘贴还整齐。”

技术便利与人性之恶的共谋

AI技术让换脸成本趋近于零,而人性中的窥私欲、暴力倾向,则为黑产提供了温床。正如被偷拍的高中女生所言:“他们不在乎真相,只想消费我们的痛苦。”

维权者的孤独战役

面对盗图,多数人选择沉默——怕被二次伤害,怕被贴上“炒作”标签。而勇敢发声者即便集结十余名受害者维权,仍要承受“挑起对立”的污名化攻击。

我国《民法典》第1019条明确规定,未经许可不得使用他人肖像,违者需承担侵权责任;

对于“具有人身意义的特定物”(如承载个人情感的照片),故意损毁或滥用者可追索精神赔偿。

此外还需要多方共同行动:

平台需担责:建立盗图溯源机制,对屡犯账号实施“连坐式”封禁;

公众觉醒:遇到可疑信息时,多一份质疑,少一次转发;

受害者互助:像广州女生们一样,用团结固定证据,用法律反击恶意。

这个19岁女孩的遭遇,撕开了互联网最荒诞的伤疤:

当一张哭泣的脸能轻易沦为商品,当普通人的悲喜被拆解成流量碎片,我们是否正在纵容一个“无脸社会”的诞生?

或许,答案藏在那句朴素的抗争里——

“我的眼泪,不是你的生意。”

每一张脸都有故事,但不该成为他人剧本的注脚。

拒绝冷漠,从保护自己、尊重他人开始。

图片来源网络 侵删