配享太庙有何要求?若按明代标准张廷玉、允祥、阿桂等根本不够格

配享太庙有何要求?若按明代标准张廷玉、允祥、阿桂等根本不够格

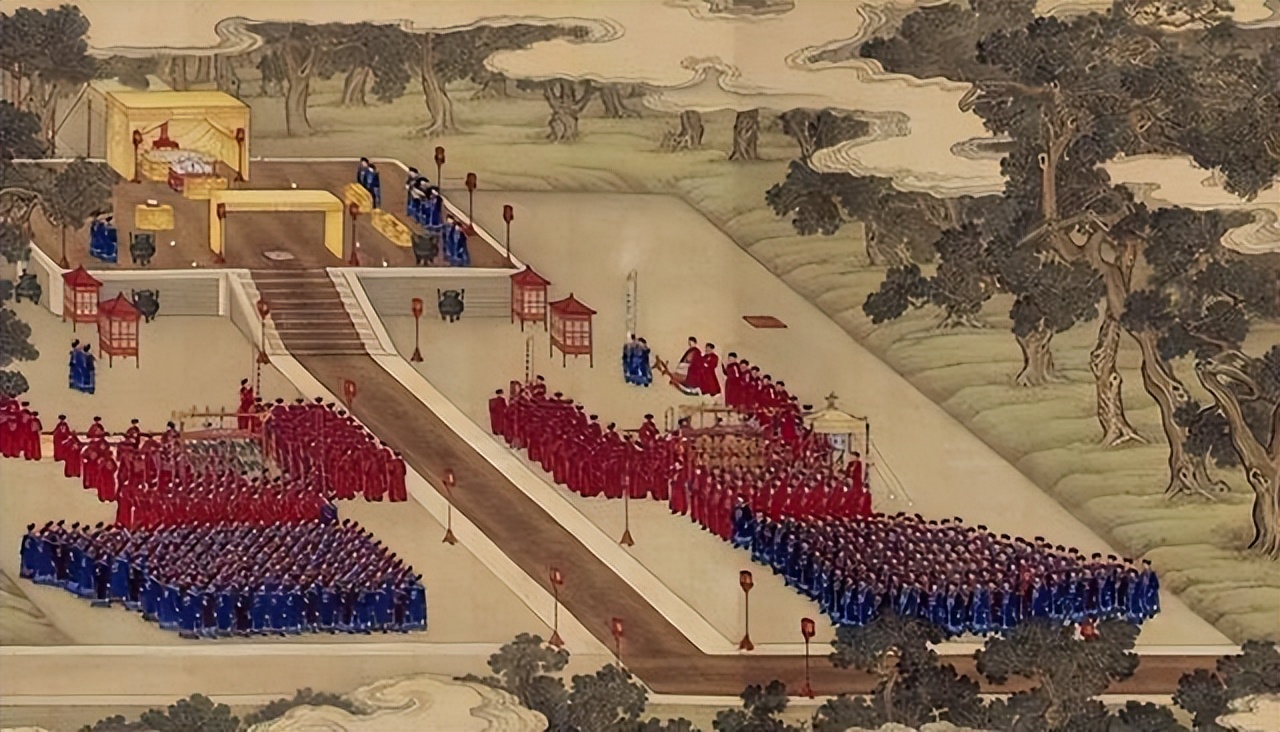

张廷玉的配享太庙殊荣,在清代历史中具有相当的特殊性,这不仅反映了他在当时和后世的声誉,也引起了学界及坊间关于他是否合乎资格的热议。结合明代配享标准来看,亦有一番值得探讨的地方。配享太庙,作为古代封建社会对功臣的最高荣誉之一,其要求历来严格,代表了至高无上的崇敬。

雍正皇帝在位时,将鄂尔泰和张廷玉之祀列入太庙,这在当时算是一个重大突破。鄂尔泰和张廷玉并非开国功臣,主要功绩体现在治理国家、辅佐皇帝,特别是在乾隆初年,张廷玉作为内阁首辅对国家的治理发挥了巨大作用。然而,如果严格按照明代的标准衡量,他们入祀太庙的资格依然存有争议。

与张廷玉相比,同样有功之臣允祥在太庙内的配享资格亦不十分令人信服。允祥虽是雍正帝胞弟,辅助雍正登基,并在治国中多有建树,尤其在用人、财经管理等方面贡献卓著。但若以明代标准审视,他毕竟既非开国武将,也未有如俞大猷、戚继光那样以身许国的丰功伟绩。

明代的太庙配享制度以朱元璋为最具代表性。朱元璋建立明朝后,将开国功臣入祀太庙。洪武二年,七位大将的灵位入祀,立下开国初的太庙配享功勋之制。此后,明成祖朱棣在靖难之役胜利后,将随其南征北战的几位重臣配享太庙。甚至直到永乐以后,于谦、戚继光等爱国忠臣有功勋出众,但因非开国元勋,仍然无缘太庙。

从另一个角度观察,清代亦有将无巨大军功但对国家稳固有重大贡献的文臣列入太庙的特例。例如乾隆年间,兆惠、傅恒、阿桂等人因在平定巴东、平定大小金川之役中立功,被赐予太庙配享资格。然而,若按明代衡量标准,他们显然未处开国功臣序列,更不具备明初功臣的基础标准。

与明清两代典制不同,清代对于王公大臣配享太庙有较大灵活性,不仅约束较松,对皇帝个人意志的体现尤为明显。雍正帝和乾隆帝在位期间,皇帝的主观判断对功臣的入祀产生了决定性影响。乾隆帝更是将开国诸王牌位列入太庙名册,并设立“铁帽子王”制以位列东配殿,把个人喜好渗透进了配享标准之中。

明代特有的硬性条件如开基创业、拓土平叛、安疆保民等被严格执行并延续到嘉靖朝。刘基以外,绝大多数太庙配享人均为武将功勋,其任务性质及时代背景与张廷玉、允祥等人迥异。清代,一些名臣虽然以文功显赫,却因为未能履有兵戈之功,仍获得配享权利,显见标准在实质性规范上有所降低。

乾隆帝将汉臣张廷玉列入太庙,之外配享功臣如额亦都、图尔格也皆有记录,这反映出清代制度由运势和内政需要向灵活制度演变。尽管如此,清代继续维持开国元勋配享太庙的传统,同时增加了文臣和后期皇室成员的配享。

纵观明清两代太庙配享政策的演变,其中不仅折射出国家政治的变化及皇帝个人喜好的色彩,还展现了两朝之间对“功”的认知差异。清代张廷玉虽得以享太庙殊荣,但若置于明初或永乐之时,刑标之高恐无法达到太庙标准,这也进一步验证了配享标准对时代、对历史、对人物评价的重要性。

今日探讨张廷玉因功配享太庙之位,不仅引起了我们对历史忠臣的敬仰,也让我们更深入地理解了古代礼法背后的政治逻辑和时代变迁,以及统治者在权力运用中的人情世故。而究其根源,配享太庙的资格依然是功成不朽的标志,这无疑对公正历史评价提出了更高的理性要求。