卓别林在饭桌上问周总理:能送我一瓶茅台酒吗?总理的应对很暖心

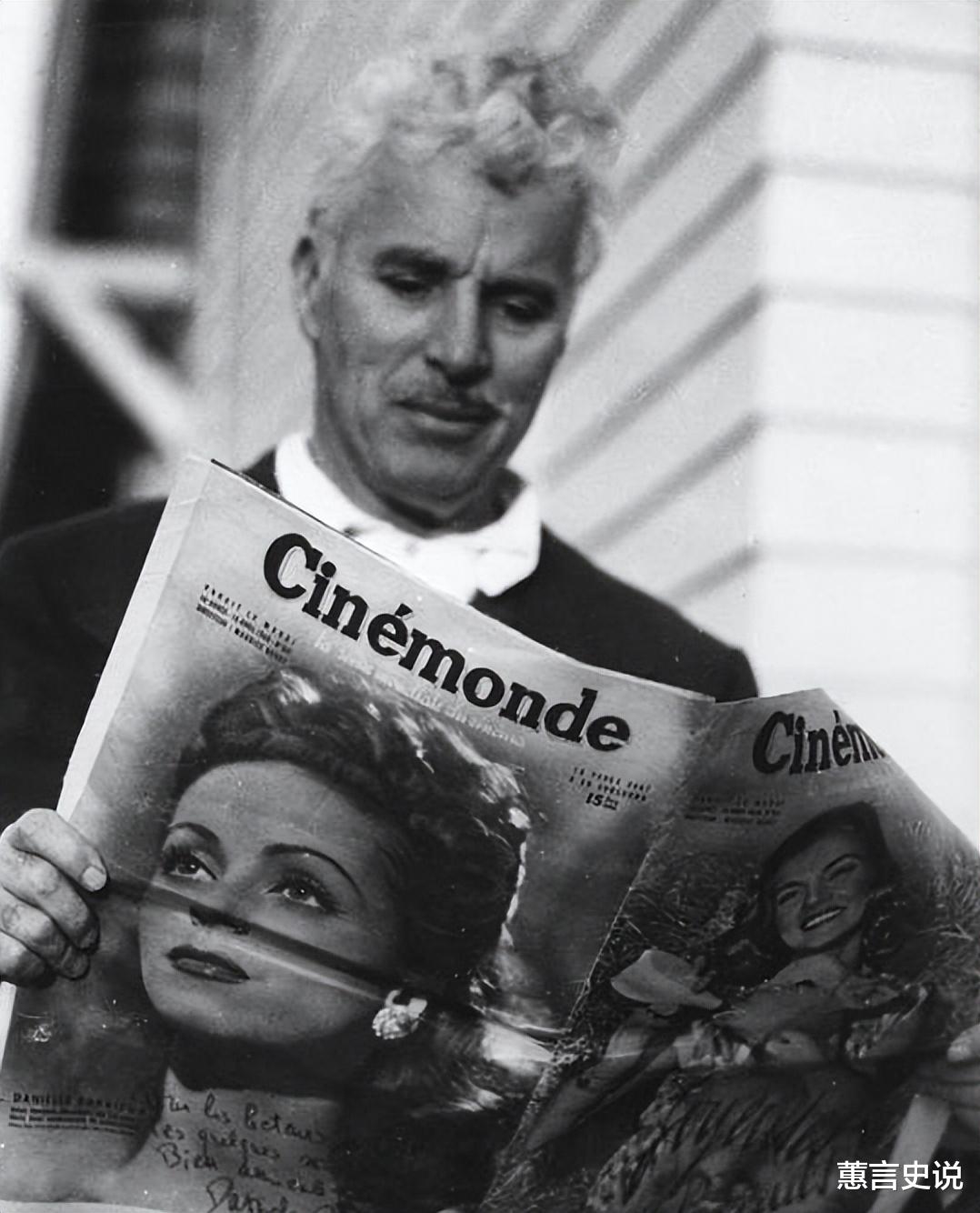

1954年,政治领域享誉全球的周总理,和电影行业风靡全球的卓别林见面了。

两个来自不同国家,不同行业的人,在瑞士初次相见,却有着说不完的话题。

在饭桌上,卓别林对周总理准备的茅台酒很感兴趣,他忍不住提出一个请求,能不能带走一瓶茅台。

接下来周总理的回应,让他感到十分意外。

周总理是如何回应卓别林的请求的?这两位各自领域的佼佼者,在生活中还有哪些交集?

晚年时卓别林和家人一起居住在瑞士,他常常自嘲为一个被祖国驱逐的人。

因为他原本是美国人,但美国却容不下他。

究其原因,卓别林的喜剧电影犯了美国的“政治错误”。

众所周知,卓别林能够被称为喜剧大师。

当然是因为他的电影不仅表现手法十分幽默,更重要的是具有用喜剧来讽刺社会现实的深厚功底。

卓别林是个胆大的男人,或者说,他很勇敢。

作为一名文艺工作者,他一向信奉用艺术表现形式来说真话,所以他并不畏惧去揭露美国的社会现实。

但是美国政府却认为,他那一贯的政治自由主张,并不利于国家政治秩序的稳定。

而且他的电影情节,也伤害了很多既得利益者的感情。

于是,政府要求他离开美国。

一个行业金字塔顶端的人物,被自己的祖国所抛弃,只能在异国他乡的瑞士度日。

1954年的卓别林,恰好处于一种内心迷茫痛苦的时期,也就是在这一年,他第一次见到了来自中国的周总理。

1954年,周总理前往瑞士日内瓦开会。

在完成正式的会议议程之后,周总理听说卓别林居住在瑞士,特意派人前去邀请他一叙。

其实在此之前,周总理就很多次欣赏过卓别林的喜剧电影。

与美国那些精致利己主义,并且擅长小题大做的政客相比,周总理对于卓别林的作品反倒有一种别样的认同。

虽然他们接受不同的文化土壤的滋养,但是在人类命运的宏大叙事中,他们都有着慈悲的情怀,也都有着关注全人类共同事业的胸襟。

所以即使此前他们未曾相见,但对于周总理来说,他和卓别林是神交已久。

好不容易有机会见面,周总理自然要好好款待这位贵客。

在发出邀请之后,他就着手准备招待卓别林的晚宴。

宴会中,他拿出代表中国特色的美食,他还亲自准备了象征着中国酒文化的茅台酒,让卓别林也尝尝来自遥远的东方古国的美酒神韵。

另一边,卓别林收到邀请之后,也感觉受宠若惊。

周总理的大名,他同样早就听说过。

这是一位相当伟大的政治人物,在一个贫瘠的国度站了起来,和他的同志们一起走出了一条光辉的革命道路。

设宴的主人精心准备,接受邀请的客人满怀兴致赴宴,所以他们的聚会注定会是一场别开生面的思维碰撞之旅。

刚刚落座的时候,卓别林还很紧张。

他虽然曾经也与不少政治人物打过交道,但是面对这位来自东方的儒雅男人,他却并不知道该如何拿捏相处的尺度。

好在周总理本身就是一个幽默风趣而且十分健谈的人,他察觉到卓别林的拘谨,主动打开话题,从卓别林最为熟悉的电影话题入手。

对于卓别林过去的代表作,周总理是如数家珍。

更难得的是,他说出每一部作品,都能够精准的找到这部作品拍摄的底层逻辑,也能读懂卓别林想要表达的深层内涵。

抛开单纯的政治解读视角,丰厚的人文底蕴,支撑着周总理从艺术的角度看待所谓讽刺手法和喜剧表现形式。

他的立场和视角并不像美国政客那样狭隘,正相反,他看到了其中的可贵之处。

而卓别林在听到周总理的各种解读之后,感觉十分惊喜,甚至惊喜到有些得意忘形。

一个人在世间行走,寻找知己是相当困难的事情,大多数人只能在保持心灵孤独的状态下走完一生。

但是今天,在这场特别的聚会中,卓别林从一个中国人的身上找到了自己所谓的知音之心。

他也打开了话匣子,像之前那样健谈。

开席之后,周总理特意拿出精心准备的茅台,这是一种卓别林此前从未接触过的美酒。

一直生活在西方的喜剧大师,从小到大红酒喝了不少,洋酒喝了不少,香槟也品尝了不少。

但是从来没有喝过中国白酒,更没有接触过像茅台这样具有极大魅力的美酒。

茅台酒的盖子刚刚打开,一股扑鼻的香味就向他袭来。

毫不夸张的说,他瞬间就沉醉在这样的香气之中。

酒不醉人人自醉,当时的他大概就达到了这样一种混混沌沌的状态。

清澈的茅台酒倒入杯中,明明看起来就像白水一样透明,但喝进嘴巴里,一股辛辣的味道直冲他的天灵盖,回味悠长,底蕴深厚。

他的眼睛在喝下第一口酒之后明显亮了,他从来没有想过,一杯中国酒能够带给他这样大的惊喜。

酒过三巡,卓别林对茅台恋恋不忘。

他思来想去,打定主意向周总理开口提了个请求,询问周总理是否愿意送他一瓶茅台。

但是这话刚刚出口,他就觉得有些不妥,即便是西方国家,也是讲究待客之道和做客之道的。

他来到这里,是作为客人参加周总理组织的聚会,主人家提供什么,他就好好享受什么,哪里有客人开口主动向主人家要东西的道理?

况且他和周总理在此次碰面之前并没有交情,两个人甚至都不算熟悉。

现在他贸然开口,可能会让对方下不来台,不知道如何拒绝他。

总之他对此感到非常抱歉,觉得自己给对方出了个难题,让对方尴尬,也让聚会的场面变得尴尬。

但他未曾想过,他心中的尴尬局面其实并不存在。

周总理甚至没有丝毫的犹豫,马上就向他点点头。

而且还吩咐身边的人,等到卓别林先生离开的时候,记得给他带两瓶茅台走。

听到这话,卓别林愣了一下,继而感到不可思议。

他不是没有和大人物交流过,但有时候,越是大人物,越是注重一些虚无缥缈的礼节。

可能他无心的一句话,不知不觉就得罪了对方,而他自己甚至都不知道。

别说主动开口索要一瓶好酒,就算只是要一个普普通通的小礼物,可能对方都不会答应。

但是周总理不一样,这个男人在他面前展现出了中国智者应有的气度和包容心。

中国人讲究的东道主精神和地主之谊,也在周总理的身上体现得淋漓尽致。

聚会进行到这里,卓别林彻底放下了所有心防,知无不言,言无不尽。

人和人之间交往,真诚本来就是最宝贵的敲门砖。

抛开那些不应有的算计和考量,一颗真诚的心,能够让对方感受到温暖。

就像卓别林和周总理,他们一个人成长在西方资本主义国度,一个人扎根在东方肥沃的土壤之中。

两个人拥有不同的文化背景,也拥有不同的待人接物的体系,但他们的第一次相聚就如此令双方愉悦。

最后,卓别林从宴会上离开时,带走了两瓶茅台,还带走了周总理准备的其他礼物。

他对发生在1954年的这次聚会念念不忘,多年后回忆起来,依旧能够讲得神采飞扬。

跨越国度的文化交流,这就是最好的例证。