董小姐为何要学医,背后的原因曝光,证明了张雪峰这句话含金量

文|南末

最近,北京医院爆出一桩情感丑闻,一封举报信将医院内部复杂的情感纠葛推到台前,主角分别是谷医生、护士长石某和实习医生董某某。

事情起因是谷医生实名举报自家丈夫与护士长石某存在不正当关系。

从举报信内容来看,这段不正当关系可追溯到2019年2月,一直到2024年,两人都还纠缠不清。

证据显示,他们多次开房幽会,石护士长甚至为谷医生的丈夫流产两次。

更令人气愤的是,他们毫无顾忌,在工作期间还跑到外地开房。

石护士长的行为严重伤害了谷医生,可她不仅没有收敛,反而变本加厉。

她对谷医生恶语相向,还跑到谷医生公婆面前挑衅,公然破坏谷医生的家庭地位。

谷医生愤怒不已,原本家庭美满,如今却被搅得鸡犬不宁。

然而谷医生的痛苦远不止于此。

随着调查深入,又一个惊人消息浮出水面——实习医生董某某也牵扯其中,而且和谷医生丈夫的关系更为恶劣。

原来,董某某不仅是这段婚姻的“入侵者”,还怀上了谷医生丈夫的孩子,两人甚至打算结婚,把谷医生彻底踢出局。

董医生被扒就在昨日,肖某针对外界传闻给出回应,坚称自己私生活或许有瑕疵,但医德绝对没问题。

很快有人出来“打脸”,详细讲述了肖某把患者晾在手术台40分钟的经过。

术前,同事为确保流程顺利,先后三次询问董医生是否要接胸引瓶子,这三次询问,本应是保障手术安全的正常沟通,可董医生完全没理会,自顾自地聊天,仿佛手术台上等待救治的病人与她毫无关系。

当肖某进入手术室准备手术时,发现胸引瓶子还未接好,顿时怒不可遏,质问负责的同事。

同事满心委屈地解释:

“我问了三次董小姐,她都不理我。”

这句话瞬间点燃了肖某的怒火,他当场发话,以后手术台绝不能安排她当巡回护士,否则自己就不做这场手术。

说完,肖某竟拉着小四董某脱下手术服,扬长而去,把病人晾在手术台上足足四十分钟。

这一闹,肖某的回应彻底成了“越描越黑”。

大家不禁质疑,手术台是救死扶伤的地方,不是任性的场所,为了维护“关系”就置病人于不顾,万一手术出问题,这责任谁来担?

随着事件发酵,董医生的学历背景也被网友深挖。

原来,董医生本科读的是哥伦比亚大学的经济学专业,按常理,这和医学专业八竿子打不着。

但凭借人脉关系,她竟能进入协和,攻读4+4医学博士项目。

网友们还扒出她堪称“传奇”的履历:

第一年网课学习,第二年就以实习医生身份主刀肺部切除手术,四年便博士毕业,规培还减免了两年。

更离谱的是,她拿着内科博士证书,却跑到泌尿外科当泌尿科肿瘤方向的外科医生,最后还沉迷于胸外科手术。

要知道,肺和肾不在一个腔内,不同科室的医学知识和技能差异巨大,这种跨专业操作实在让人难以理解。

2021年,新华社的一篇报道更是让这件事充满戏剧性。

报道中,这位实习医生主刀肺段手术助力患者康复,如今看来,这究竟是为她增光添彩,还是一种讽刺?

不仅如此,董医生的家庭背景也被曝光。

她父亲是中冶建研院二把手,母亲是北科大副院长,妥妥的学术权贵家庭。

有网友还发现,2016年董某某还在上学时,名下就挂名了一家公司,虽两年后退股,但背后实际运作人是谁,大家心知肚明。

更有爆料称,董某某本科相当于国内三本水平,根本不符合协和4+4项目要求。

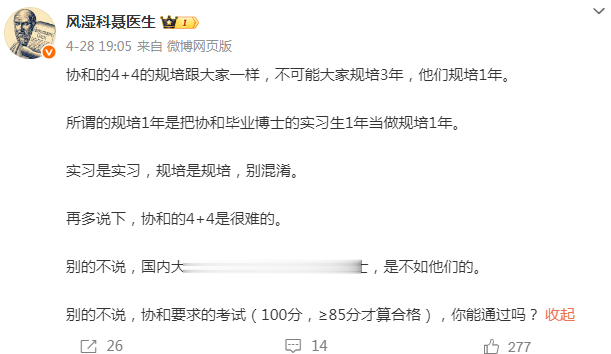

随着持续的爆料,网友纷纷讨伐董某,而面对网友的声讨,一位百万粉丝的“风湿科涅医生”居然站出来力挺董医生。

他在长文中强调,北京协和的4+4博士水平没问题,还表示所谓权贵子女来读这个项目是无稽之谈。

不过,他提到“做医生并不是一件好事”,这话让不少人摸不着头脑。

从录取名单看,董医生当时录取的是内科学,如今却在胸外科工作,这中间的科室选择是否合规,引发众人猜测。

“涅医生”还质问网友:

“你有那个水平8年就拿医学博士吗?”

言下之意,似乎认为网友是眼红董医生的经历。

但网友并不买账,直接反问:“你要是病了,愿不愿意让董大夫给你动手术?”

面对这个问题,“涅医生”没有正面回答,只是说一般手术都是培训医生做的。

如果按照“风湿科涅医生”的说法“做医生并不是一件好事”,那么董小姐为何要学医?

董小姐学医的背后网上有句话,“劝人学医,天打雷劈”,这句调侃背后,是无数医学生的无奈。

其一,学医耗时漫长。

医学教育似一场看不到尽头的马拉松,本科五年不过是个开场。

多数医学生为求更好发展,会接着攻读硕博,再加上规培,等能独立行医,十年已过稀松平常。

在快节奏的当下,这漫长的学习周期,让很多人还没起步就打了退堂鼓。

其二,学习压力如山。

医学知识体系庞大繁杂,解剖、生理、病理、药理等学科,像一座座难以翻越的大山。

医学生不仅要死记硬背海量知识点,还得掌握各类疾病的诊断和治疗方法。

每门课都得投入大量时间和精力,考试压力如影随形。

其三,工作强度惊人。

医生工作就像不停旋转的陀螺,大型医院里,连续工作数小时是常态,值班、加班家常便饭,休息成了奢望。

急诊科医生更是辛苦,随时可能面对危急重症患者,要在短时间内精准诊断处理,精神始终高度紧绷。

此外,职业风险也不容小觑。

医生在工作中可能感染疾病,甚至遭患者或家属暴力攻击。

传染病流行时,他们更是冲在最前线,风险巨大。

正因如此,学医在很多人眼中并非好选择。

那么为何董小姐要选择学医这条路?

其实,董小姐所走的学医路,和大众认知的学医大不相同。

假设此次事件未发生,她规培结束后进入医院进行简单技能培训。

从履历看,她拿的是内科学位,内科和外科有别,不要求精细手上功夫,学个大概或许就能应付病人。

等评上副高,她便能转到 B 医院担任科室副主任。

这和影视剧中某些情节类似,入科后直接当副主任,随后离开。

再过两三年,她就能进入医院有行政编的岗位,学习管理、熟悉业务后,直接转入行政编制当官,还是带着医疗背景的官。

照此发展,日后回医院当一把手似乎也顺理成章。

看到这里,有人或许会问,这也太不公平了。

其实我们要明白,公平往往只存在于同阶层之间,不同阶层间很难谈公平。

有些路,就是专门为某些人铺设的。

就拿协和的 4 + 4 培养模式来说,它参照美国医学生培养标准,和规培一样是舶来品。

但规培一年就在全国推广,4 + 4推行8年却仍未普及。

而且 4 + 4 最初只对清北开放,一年后哥伦比亚大学也能参与,再过一年,巴纳德学院也加入其中。

还有,上海要求博士规培三年,北京却只需一年。

这些路径,普通人根本无法涉足,可董小姐却能轻松踏上,她的每一步都经过精心规划,资源和机遇都围绕着她。

总结一句话就是:

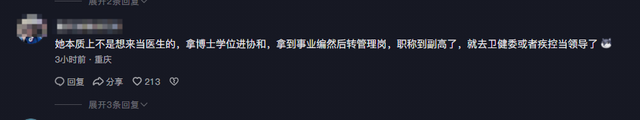

她本质上不是想来当医生的,拿博士学位进协和,拿到事业编然后转管理岗,职称到副高了,就去卫健委或者疾控当领导了。

在这个复杂社会里,每个人都有自己的位置,有人站在金字塔顶端,有人在底层,这是难以改变的事实。

社会不存在绝对公平,多是相对公平,不同起点、资源和机遇下,发展自然不同。

不过,这并不意味着我们没机会,或者就该放弃。

我们能做的,是专注自身成长。

要知道,真正和我们竞争的,是身边能接触到的那百十个人。

这里就不的说,张雪峰老师的一句话了,如今看来,这句话的含金量还在上升。

张雪峰的含金量:那是给你准备的吗。

张雪峰一次直播的时候,一位家长打算让孩子报个警校,想之后去市局,去省局。

家长说完后,立马遭到了张雪峰的回怼;

“那是为你准备的吗?你凭什么?”

虽然这句话很难听,但不得不说,这就是现实。