校方就退60件演出服事件道歉,知错能改,善莫大焉!

一、一场“泼天富贵”变“灭顶之灾”的魔幻现实

“60件演出服集体退货”的新闻,像一记响亮的耳光,打在了规则与诚信的底线上。

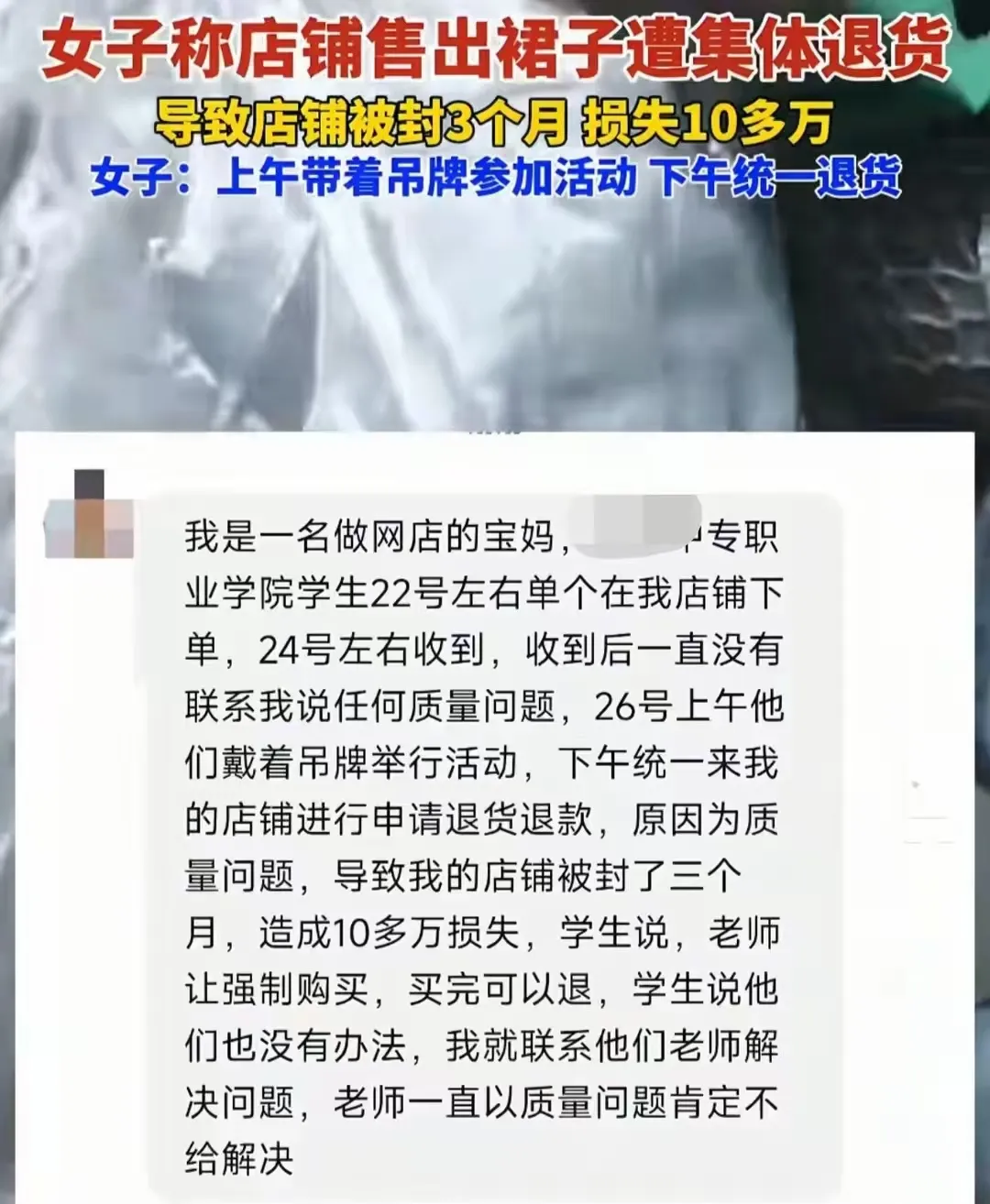

山东菏泽的网店店主王女士,至今仍记得4月底那个“天降大单”的夜晚。60多件同款演出服订单涌入后台,她连夜打包发货,以为这是老天爷赏的“泼天富贵”。

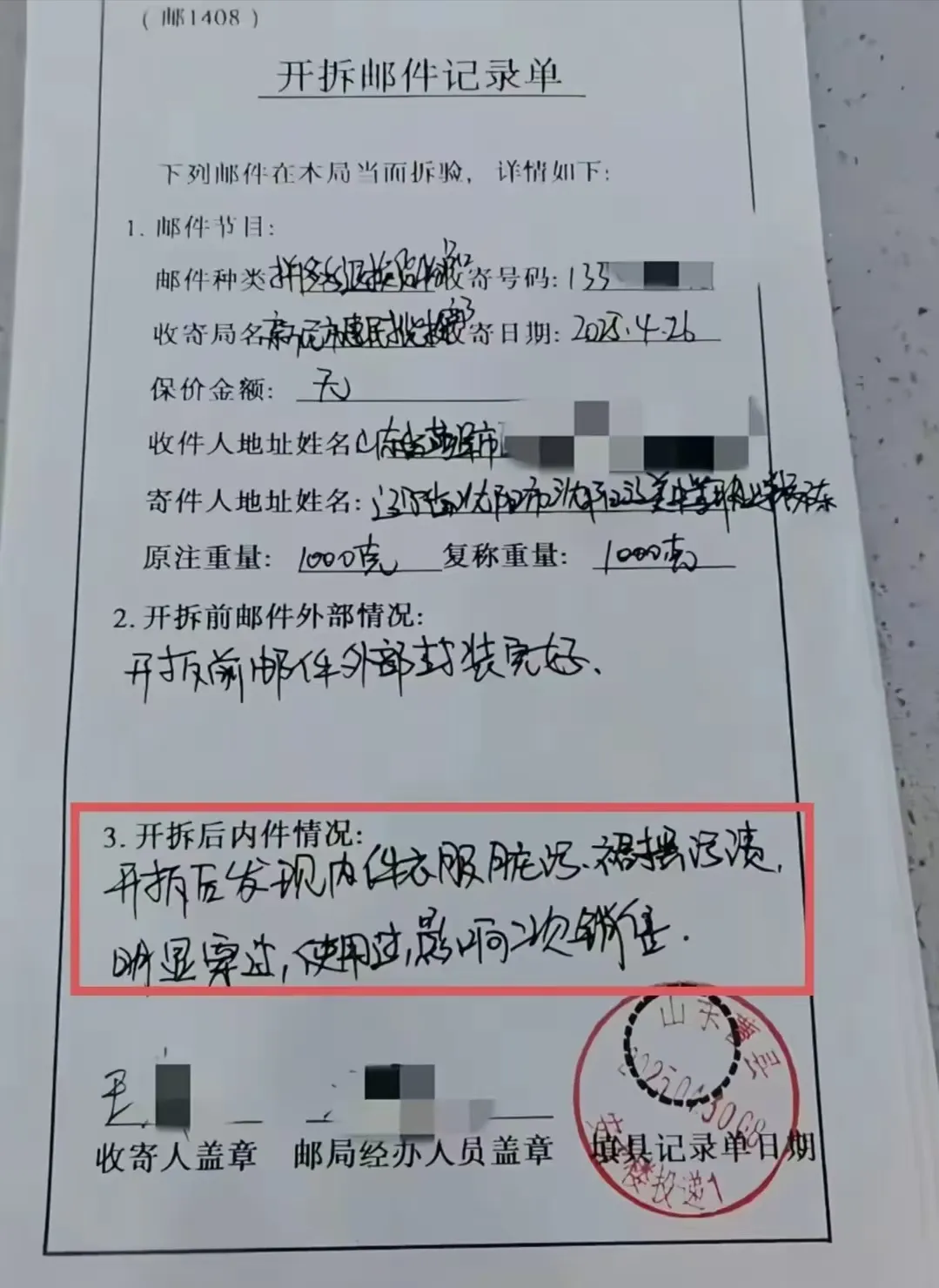

然而几天后,等来的不是货款结算,而是60多件被退回的裙子。拆开包裹的瞬间,她崩溃了:衣服上沾满草屑,褶皱明显,甚至残留着不同的“体香”。

更致命的是,因退货量激增,平台直接封禁了她的店铺,2000多件商品无法交易,8000元的经济损失让她“一家老小的生计都受影响”。

这哪里是“富贵”?分明是一场精心策划的“白嫖”闹剧。而始作俑者,竟是沈阳某中等职业学校的60多名学生。他们穿着这些裙子参加完运动会,便以“质量问题”为由集体退货。

校方最初的态度更令人寒心:“玩不起可以不开店!”

二、规则漏洞下的“集体狂欢”:谁在纵容“薅羊毛”?

“七天无理由退货”的本意是保护消费者权益,但若被滥用,就成了破坏商业伦理的凶器。

北京康达律师事务所姚坤律师指出,根据《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》,退货商品需保持“原有品质”,而学生退回的服装明显不符合二次销售标准,商家有权拒绝退款。

然而现实中,平台往往“一刀切”偏向消费者。只要点击退货,货款自动退回,商家申诉无门。王女士的店铺被封,正是这种机制下的牺牲品。

更讽刺的是,类似事件早已屡见不鲜:宁夏银川某学校80余套演出服被集体退回;黑龙江某校400多件裙子被“穿完即退”;河北石家庄某职业学院7件退货中,裤腿沾满污渍。

当“薅羊毛”成了群体性行为,规则漏洞就成了道德滑坡的加速器。

三、教育失职:学校为何成了“甩锅侠”?

这起事件最刺痛人心的,是教育者的失语。

面对舆论质疑,校方最初的回应堪称“灾难级”:“学生按规则退货合理合规”“玩不起别开店”。

直到舆论发酵,校方才匆匆道歉,承诺回收服装、赔偿损失。

但网友的质问一针见血:“60多名学生集体行动,难道没有老师默许?学校为何不提前采购活动物资?”

教育不仅是传授知识,更是塑造品格。当学生将“穿完就退”视为理所当然,甚至以“老师让退”为借口时,暴露的是德育体系的崩塌。

校方事后“加强诚信教育”的承诺,更像是对舆论的应急公关,而非深刻的反思。

四、破局之道:规则、教育与平台的“三重革命”

要终结这场闹剧,需要多方合力:

1.规则层面:堵住“白嫖”漏洞

平台需细化退货审核机制,例如要求消费者上传未拆封视频或吊牌完整证明。

对演出服等特殊商品,设置“使用后不可退”条款,平衡消费者与商家的权益。

2.教育层面:重建诚信底线

学校应将诚信教育纳入必修课,而非“出事后再补课”。立活动物资循环使用机制,避免“一次性消费”的浪费。

3.社会层面:让“共情”战胜“自私”

商家许先生的控诉值得深思:“如果每个消费者都穿完就退,小商家怎么活?”

法律专家呼吁,对滥用规则者加大惩处力度,提高违法成本。

五、知错能改,但别让“道歉”成为终点

校方的道歉与赔偿,为这场风波画上了句号,但留给社会的反思远未结束。

对个体:规则不是占便宜的借口,诚信才是立身之本。

对平台:平衡利益不能靠“懒政”,精细化管理才能长远。

对教育者:教书育人的责任,永远重于“息事宁人”的敷衍。

正如涉事店主所言:“我争的不是钱,是一口气。”7当“七天无理由”沦为“无底线”,伤害的不仅是商家,更是整个社会的信任基石。

知错能改,善莫大焉。但若只改表象、不治根本,“道歉”终将成为下一场闹剧的序曲。