1973年,周总理在一位开国大校的追悼会上见一熟人:你要振作起来

【前言】

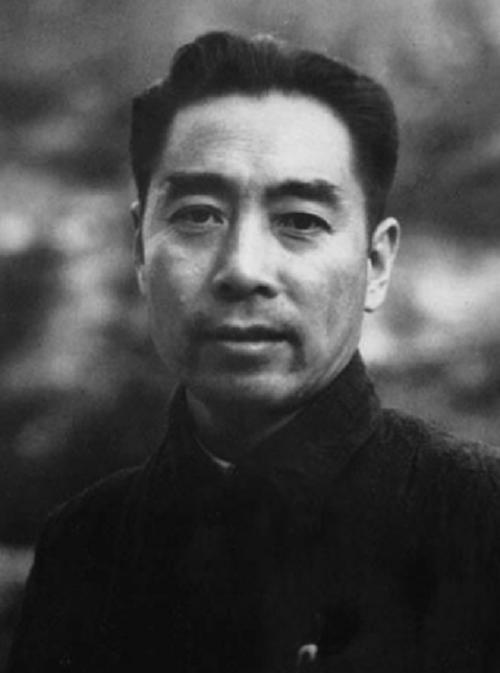

1973年7月底的一天,周恩来和邓颖超一同前往参加开国大校苑化冰的葬礼。一进门,苑化冰的妻子李兰丁就哭着迎了上来。周恩来赶紧安慰她说:“苑化冰是个优秀的同志,我也是昨天才知道你们是夫妻关系。”

李兰丁曾多次与周恩来总理会面,在解放战争和抗美援朝战争期间,她多次得到周总理的指导。

【李兰丁第一次见到周恩来】

李兰丁年轻时便投身革命事业。1941年,正值抗战最艰难的时刻,国民党反动派一手策划了"皖南事变",这一事件在当时引起全国震动。那一年,李兰丁才17岁,正在上海的同德高级助产学校读书。

她给妈妈写了一封简短的信,表达了自己的决心:“为了国家的存亡和人民的解放,我决定投身抗日事业。我即将离开,请母亲不要为我流泪。”随后,她悄然离家,加入了新四军的医疗队伍。在不到六个月的时间里,她迅速成长,并光荣地成为了中国共产党的一员。

那个年代战火连天,每天都有大量受伤的士兵急需救治。药品极度匮乏,很多伤员因得不到及时医治而痛苦不堪。面对这种情况,担任新四军医疗队负责人的李兰丁感到十分痛心。

一位老人曾向李兰丁透露,食用蛋壳有助于骨骼发育。这番话让她豁然开朗,深受启发。此后,她每到一处便利用当地资源,亲自研制药物。

1947年,李兰丁被任命为华东野战军伤员转运总站第四队的负责人。那年五月,军队计划在山东孟良崮地区对国民党的74师进行包围攻击。李兰丁率领医疗队紧随部队,连续行军超过900里,迅速抵达战场周边。

战斗开始后,伤兵源源不断地被送下来。李兰丁和她的团队采用分工协作的方式展开救援。她带领大家高效有序地处理重伤员,快速处理轻伤,同时防止疾病蔓延。经过统计,在连续四天四夜的战斗中,李兰丁和她带领的108名医护人员成功救治了超过4400名伤患。

1948年,国共内战达到白热化程度,李兰丁担任华东野战军前线第12野战医院的医疗负责人。当时,战事异常激烈,医疗工作面临巨大压力。李兰丁所在的前线医院承担着救治伤员的艰巨任务,她作为医疗队长,肩负着组织协调医疗资源、保障伤员救治的重要职责。在战火纷飞的年代,李兰丁和她的团队在极其艰苦的条件下,为前线将士提供着不可或缺的医疗保障。

1949年7月,李兰丁接到紧急指令,要求她立即前往西柏坡向中央汇报工作,随后代表中国参加在东欧举行的第二届世界妇女代表大会。

李兰丁起初并不想在这个时候前往西柏坡。当时前线战况激烈,她认为自己更应该留在前线参与战斗。

李兰丁手持介绍信,满怀忧虑地踏上了向西的旅程。随着她逐渐深入西部,周围的和平景象愈发明显,这反而让她的内心更加忐忑。她始终无法放下对前线战士和医疗队同伴的牵挂。

抵达黄河岸边,正准备渡河西行时,李兰丁发现驻军司令竟是她的老相识——曾任华东卫生部政委的魏国禄。见到熟人,李兰丁立即改变了主意。她直接对魏国禄说:"政委,我决定不走了,让别人去吧。我得留在医院,这里离不开我。"

魏政委严肃地命令道:"执行命令,别再多言,立即行动。"

李兰丁琢磨了一下,决定还是得往西走。

抵达西柏坡后,李兰丁与邓颖超首次见面,这位亲切的邓大姐从此成为她人生中的重要导师和挚友。

当天早上,李兰丁正在整理汇报材料,邓颖超突然出现,牵起她的手,提议道:“跟我一起去探望周副主席吧。”

李兰丁迅速整理好随身物品,兴冲冲地跟着邓大姐走进了一间朴素的农家小院。邓大姐对她说,周副主席昨晚一直工作到深夜,到现在还没顾得上休息。

走进房间,李兰丁见到了周恩来。她后来回忆道:“那天周副主席穿着一身灰色旧军装,虽然布料粗糙,但干净利落。他面带微笑,亲切和善,精神饱满,举止从容,完全看不出是熬了一整夜的样子。”

初次与周恩来见面时,李兰丁有些局促不安,天气炎热,她额头上冒出了汗珠。邓颖超见状,立刻提醒她脱下外衣。周恩来和蔼地询问她的家乡和参军时间。

李兰丁提到自己来自浙江海宁,周恩来听后笑着说:"海宁的潮水可是很有名的。"

李兰丁听了这番话,心里顿时暖洋洋的,之前的紧张感一下子全没了。

随后,周恩来关切地询问前线战况:“战斗进展如何?”、“指战员们的状态怎样?”、“医疗队的工作安排得怎么样?”他不仅详细了解了野战医院的组织架构,还询问了医务人员的培训情况,从前线士兵到后勤炊事员,周恩来的询问既细致又深入。

李兰丁提到,在前线他们根据当地情况,利用中草药来预防疾病,周恩来听后微笑着点头表示认可。周恩来称赞了群众的力量,并鼓励李兰丁和她的团队在困难条件下继续提升医疗技术,更有效地救治伤员。

李兰丁表示,要以救治士兵的同等力度进行抢救。

周恩来对此表示认可,并轻轻点头示意。

在李兰丁向周恩来进行工作汇报的过程中,康克清也到场了。汇报结束后,周恩来对康克清说:“康克清同志,请你尽快安排一场报告会,让李兰丁向同志们分享她的工作经验和心得。”

李兰丁听到消息后,愣在原地,心跳加速,难以置信。他想着:我这样一个普通士兵,怎么有资格给中央领导和干部做报告?然而,当他看到周恩来脸上温暖的笑容和充满期待的眼神时,内心的紧张逐渐消散,取而代之的是一种踏实感。

李兰丁随后在中央直属机关进行了演讲,众多高层领导也到场聆听。她内心深受触动,意识到唯有在革命队伍中,才能看到党的领袖与普通士兵之间建立起如此平等、亲密的同志情谊。这种关系在其他地方是难以想象的,它体现了革命队伍特有的团结与和谐。李兰丁深刻感受到,这种新型的同志关系正是革命成功的重要基石,也是我们党区别于其他组织的重要标志。

1949年春天,李兰丁刚结束在东欧举行的第二届世界妇女代表大会,就立刻启程回国。她心里急切,脸上写满了焦虑和期待。她时刻挂念着并肩作战的战友们。作为一名女战士,她一心想着尽快归队,回到自己战斗的岗位上。

李兰丁赶到济南时,发现战局变化太快,她的老部队已经推进到了长江一带。等她终于追上队伍,部队已经抵达上海外围。错过了渡江战役的机会,这让李兰丁感到无比遗憾,成为她一生的心结。

上海解放后,部队进入市区,李兰丁被派往江湾的军医大学进修,并担任外科队队长一职。

命运总是充满意外。25岁的李兰丁再次回到这座繁华的东方都市,八年前她曾在这里放下书本,如今她又回到了教室,重新开始学习。

李兰丁接到通知后直接前往报到,到了才知道自己被选中去北京参加全国战斗英模代表会议。她心里并不愿意接受这个安排,认为这份荣誉应该留给其他战友。在她看来,自己年纪轻轻,所做的不过是履行了一个革命军人和共产党员应尽的职责,没什么特别的。

听到上级简单的一句“这是命令”,她立刻停止了质疑。作为一名军人,服从是天职,李兰丁二话不说就踏上了北上的火车。

【李兰丁抗美援朝回国,第二次见到周恩来】

1950年,朝鲜半岛再度陷入战乱。李兰丁毫不犹豫地承担起志愿军手术大队的领导职责。她率领11支医疗小组,携带193箱药物和手术设备,越过鸭绿江,奔赴朝鲜前线。

李兰丁率领的医疗小组被部署到战地医院,负责战区的紧急救治工作。她带领的团队深入战斗最激烈的区域,迅速处理伤员伤势,组织手术流程,在必要时还亲自参与危重病人的麻醉和复杂手术操作。

每到一处,李兰丁便组织团队在冻土中挖掘掩体,用于存放医疗物资。为避免白天行动引起注意,她们选择在夜间操作,依靠煤气灯、蜡烛和手电筒的光线完成手术任务。

李兰丁在救治伤员的同时,不断总结战地医疗经验,并将这些经验整理成资料,供其他医疗队借鉴。在最初的这一年多时间里,她所在的手术大队为志愿军和朝鲜伤员完成了2900多例手术,还救治了投降的战俘,全程未发生任何医疗事故。凭借出色的表现,李兰丁带领的手术队被授予志愿军"优胜队"的荣誉,她个人也荣获二等功。

1951年秋,李兰丁从战火纷飞的朝鲜返回国内处理公务。正值中秋佳节,她收到邓颖超的召见,要求其汇报前线战况。

李兰丁走进周总理的办公室时,仿佛置身于另一个紧张的工作现场。她回忆道:“电话一直响个不停,周总理依旧穿着那件褪色的蓝色旧布衣,全神贯注地伏案工作。办公室里还有另外两名工作人员也在忙个不停。周总理一手握笔,另一手快速地拨动着算盘,注意力高度集中,神情极为专注。”

李兰丁意识到周总理事务繁忙,便悄悄离开了办公室。午餐早已备好,直到午间,周总理才走出办公室,接着在李兰丁身旁坐下。

周恩来总理饶有兴趣地询问:"医疗团队有多少成员?你们在前线的具体位置在哪里?"

李兰丁表示:“我们总共有11支医疗队伍,其中7支部署在东线,4支安排在西线。”

周总理接着询问医疗队中老队员的比例,李兰丁表示,老队员占到了总人数的30%,其余都是没有实战经验的新人。

周总理凝视着李兰丁,注意到她因长期在战场上奔波,生活条件恶劣,显得十分憔悴。他关切地询问:“前线的物资供应是否充足?战士们能否吃到糖和新鲜蔬菜?”

周总理此时全身心投入前线事务,不断询问各种细节。他完全顾不上用餐,面前的热汤早已冷却,却始终未曾动过一口。

在李兰丁即将离开之际,周恩来总理和夫人邓颖超特意赠送了一张带有总理亲笔签名的照片作为纪念。这张照片被李兰丁视为珍宝,每当她凝视这张照片时,心中总是涌起满满的喜悦与温暖。

【李兰丁与周总理最后一次见面】

1958年,李兰丁在上海第二军医大学任职。某日,周恩来总理到访上海,会见了当地的女性代表。李兰丁再次与周总理相遇。由于周总理公务繁忙,两人只是简单问候,未及深入交谈。

周恩来总理一心扑在革命事业上,他那亲切随和的作风,也深深印在了她的心里。

1966年3月,河北邢台遭遇强烈地震。李兰丁再次担任队长,率领总参医疗抢救队的五个分队,不顾余震威胁,迅速奔赴震中地区展开救援行动。

在极其危险和艰苦的条件下,李兰丁带领她的五个医疗小队,仅用五天时间就成功救治了4794名伤员。尽管面临巨大挑战,他们依然高效完成了医疗救援工作。

李兰丁因事业和学业的原因,直到33岁才步入婚姻殿堂,她的配偶苑化冰当时担任解放军总参谋部装备部的负责人。

1973年,苑化冰因突发心肌梗塞离世。周总理与邓颖超一同出席了苑化冰的追悼会。会上,周总理见到李兰丁,便安慰她道:“别哭了,要坚强些。你看起来胖了些,但个子还是老样子。”

周总理鼓励她说:“作为党员,你应该保持战争年代那种干劲、热情和不怕苦的精神。”李兰丁听后连连点头,情绪也稳定了下来。

李兰丁止住了泪水,抬头望向周总理。她记得,那张历经沧桑的脸庞布满深深的皱纹,眼睛下方有明显的凹陷,因过度操劳,双眼泛着红血丝。

这时,李兰丁记起了已故丈夫苑化冰曾经和她提到过的一件琐事。

几天后,一位同事专门找到苑化冰,转达了总理的话:“总理让我一定要向你转达他的歉意。”

苑化冰向李兰丁提及此事后,夫妇二人对总理的宽广胸襟深感钦佩。

李兰丁一生没有子女。当被问及是否对此感到惋惜时,她淡然回应:"不会。人生短暂,我的时间和能力都有限,要么专注于事业和求知,要么选择养育后代,我只能做好其中一件事。"

李兰丁虽然已经退休,但依然闲不住。她接受了总医院咨询委员会的邀请,成为其中一员。每周她都会抽出几天时间,早早步行到医院,参与学习活动,深入病房了解医疗状况,并协助解决一些实际工作中的问题。

一位与她相熟的老将军曾好奇地问李兰丁:“你怎么总是忙个不停,抽空休息一下不行吗?”李兰丁听后深有感触地回答道:“我们这些从战争年代活下来的人,每当想起那些已经牺牲的战友,就觉得没有理由不多做些事。”