南京一私立医院违规为单身女性做试管婴儿,合同约定婴儿性别

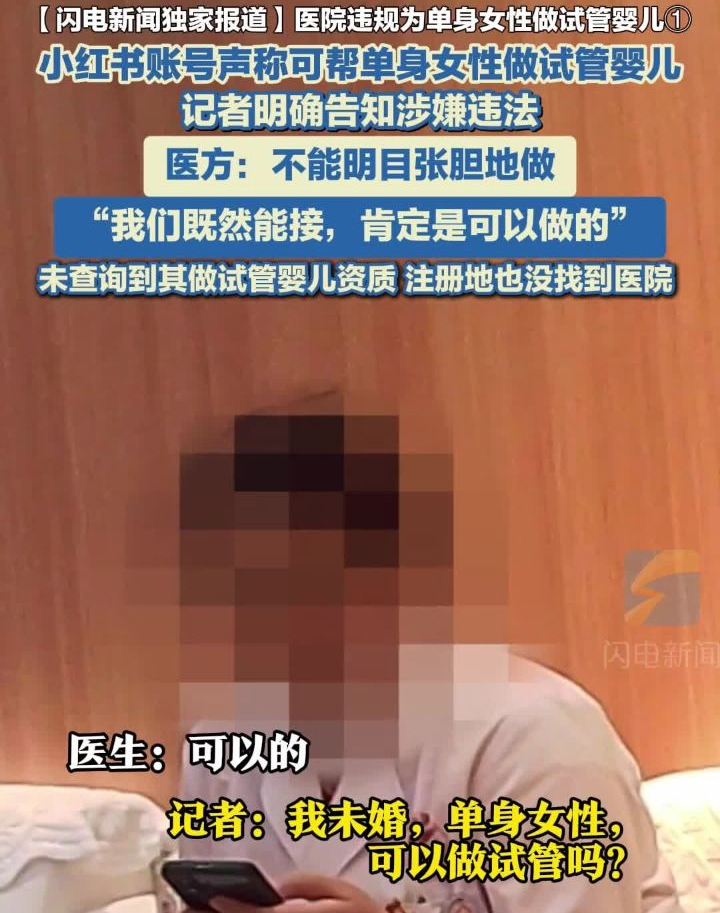

近日,南京某私立医院因违规为单身女性提供“定制化”试管婴儿服务引发轩然大波。该医院不仅公开宣传“精子菜单”——捐精者的学历、身高、长相均可任选,还承诺“合同约定婴儿性别”,月均完成三四十例单身女性试管案例。这一事件将生育权、法律红线与伦理争议再次推向舆论风口。

据披露,该医院的服务流程高度商业化:从“精哥”库的个性化选择,到性别定制协议,再到“一个月完成取卵移植”的高效操作,俨然将生育转化为标准化商品。工作人员甚至声称:“只要签协议,性别包你满意。”此类操作直接违反我国《人类辅助生殖技术管理办法》中禁止性别选择和商业供卵的明确规定。然而,更核心的争议在于:现行法规要求试管婴儿需“三证齐全”(结婚证、身份证、准生证),而该医院却对单身女性敞开大门,广告语“无需结婚,圆母亲梦”更显挑衅意味。

法律空白与灰色产业链我国法律从未明确禁止单身女性使用辅助生殖技术,但卫计委文件规定“禁止给单身妇女实施人类辅助生殖技术”。问题在于,“单身妇女”定义模糊——丧偶女性、离异女性是否包含在内?2023年最高法曾判决支持丧偶女性邹某移植冷冻胚胎的诉求,认定其“不违背公序良俗”,但这一判例也暴露了法律解释的混乱。部分机构趁机钻空子,以“合法助孕”为名,通过“国内检查、泰国移植”等跨境操作规避监管,甚至形成地下捐卵、代孕的黑色产业链。

撕裂的社会共识支持者认为这是生育平权的进步。北京大学教授王一方指出:“伦理不应阻碍技术,失独家庭、大龄单身女性的生育需求应被看见。”社交平台上,“单身妈妈联盟”数万成员以高学历、高收入的单亲养育实践挑战传统家庭模式。反对者则担忧“基因超市”可能催生定制婴儿的伦理灾难,法律学者薛军警告:“当孩子涉及基因母亲、代孕母亲等多重角色时,亲子关系将陷入无尽纠纷。”

破局之路:在秩序与人性间寻找平衡面对争议,国外经验或可借鉴:英国允许单身女性试管但严禁商业代孕;美国加州要求代孕需经司法审核。我国亟需三步走:

明确法律边界:细化“单身女性”定义,区分丧偶、离异等特殊情形;

建立伦理审查机制:由医学、法律、社会学专家联合评估个案合理性;

疏堵结合:严打黑色产业链的同时,开放正规渠道满足合理需求。

正如某网友所言:“我们想要的不是违法,而是一条合法的路。”当科技赋予人类改写生命密码的能力时,法律与伦理的平衡点或许在于:既尊重个体生育权的温度,也坚守社会规则的底线。