南京泰中西医院出现单身女性定制胎儿:试管婴儿竟能挑基因,谁在贩卖完美精子!医院灰色产业链曝光!

南京泰中西医院近日被曝光的内部文件显示,其“定制化试管婴儿”服务允许单身女性依据学历、身高、长相等指标筛选捐精者,甚至提供“见面留样”与性别选择等违规操作。这一服务流程的曝光,不仅撕开了辅助生殖领域的监管裂缝,更将精子筛选商业化背后的法律与伦理冲突推向公众视野。

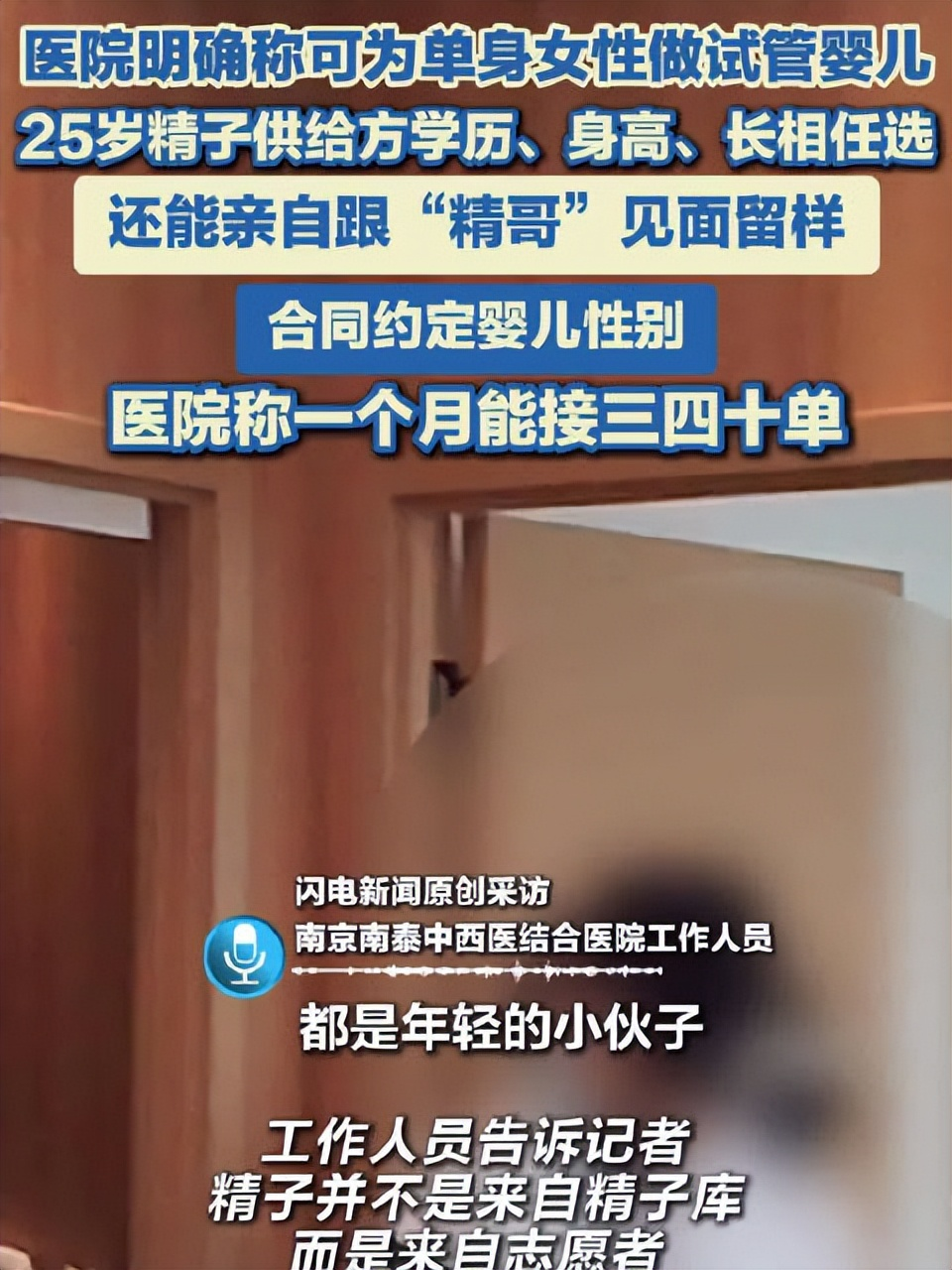

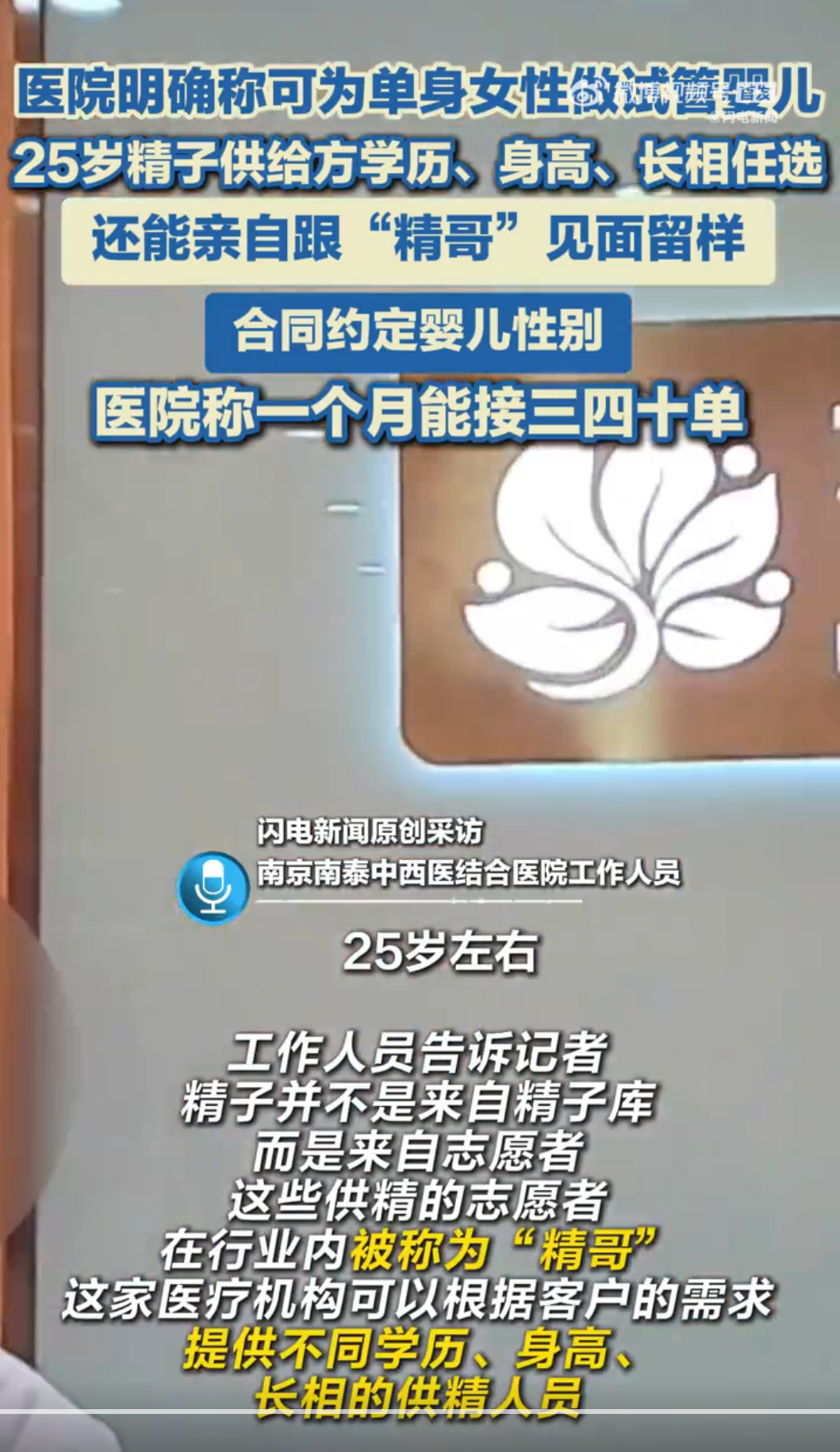

调查表明,该机构通过伪造证件、拆分医疗流程等手段规避审查,单月接单量高达三四十例,基础套餐收费18万元起,而指定“双一流高校毕业+身高180cm以上”的捐精者需额外支付10万元,人类遗传物质在此过程中被异化为可量化交易的“商品参数”。这并非科幻电影中的基因超市,而是一场真实发生的生育交易现场——该机构被曝光的“定制化试管婴儿”服务,将生育权、商业利益与伦理秩序的多重矛盾撕开了一道现实裂口。

政策壁垒下的地下产业链正以惊人速度蔓延。我国《人类辅助生殖技术管理办法》明确规定,仅允许合法夫妻在提供结婚证、生育证明等文件后实施辅助生殖技术。然而涉事医院通过伪造证件、拆分医疗流程等手段,将原本需要夫妻双方签署的知情同意书变为“单人承诺书”,甚至将精子库数据包装成商品目录,供客户按学历、身高、相貌等指标筛选。

一位曾在该机构咨询的单身女性透露:“工作人员承诺可以安排捐精者见面,如果对长相不满意还能换人‘留样’,整个过程就像网购时挑选商品参数。”这种将人类遗传物质明码标价的行为,不仅违反“禁止买卖配子”的法律规定,更使得试管婴儿技术从医学手段异化为阶层特权的工具——该机构单月接单量达三四十例,基础套餐收费18万元起,若指定“双一流高校毕业+身高180cm以上”的捐精者,价格则跃升至28万元。

市场需求与监管缺失的拉锯战中,一场关于生育公平的伦理危机正在发酵。2021年吉林放开单身女性生育试点的政策余温未散,海外辅助生殖机构又不断以“基因优选”“性别选择”为卖点刺激国内需求。某社交平台上,“单身生育交流群”聚集着超5万名女性,她们分享着如何通过民营医院伪造结婚证、如何绕过伦理审查的经验。

而涉事医院正是抓住了这种焦虑心态:在宣传材料中,他们将生育权包装成“女性自主选择权”,将精子筛选美化为“科学优生”,甚至用“给孩子最好的起跑线”的话术合理化基因定制。这种商业逻辑精准击中了当代社会的生育焦虑——某婚恋平台数据显示,68%的女性将配偶身高、学历列为硬性标准,而当这种择偶观被移植到辅助生殖领域,便催生出“胚胎也要考名校”的荒诞现象。

法律与伦理的模糊地带让维权者陷入困局。2022年山东临沂一位丧偶女性要求移植与亡夫冷冻胚胎遭法院驳回,法官援引“禁止为单身女性实施辅助生殖技术”的条款;而2024年湖南类似案件却获判支持,认为丧偶与主动单身存在本质区别。这种司法裁量差异折射出立法滞后性——我国《民法典》虽保障公民生育权,却未明确单身女性能否借助医疗技术实现生育。

更严峻的是,在地下交易中签订的“基因优选合同”根本不具备法律效力。一位通过该机构生育的单亲母亲哭诉:“孩子查出先天性耳聋后,才发现捐精者隐瞒了家族病史,现在机构拒不担责,法院又以合同违法为由不予受理。”司法系统统计显示,近三年89%的类似纠纷因证据链断裂无法立案,受害者往往面临“维权无门、养育负担倍增”的双重打击。

当技术狂奔撞上伦理高墙,重构生育秩序已成迫切课题。国家卫健委计划2026年启动“生育权与婚姻解绑”研究,试图借鉴瑞典等国的单身女性生育保障机制。但在此之前,如何遏制地下产业链的野蛮生长?某三甲医院生殖科主任指出:“需建立全国统一的辅助生殖信息平台,将精子库数据、医疗机构资质、手术记录全部纳入监管,让每一管精子、每一例手术都可追溯。”

而更深层的改变在于社会认知——当某电商平台出现“985学霸精子”关键词搜索量半年激增270%,当家长群里流传着“考不上211别当爹”的调侃,或许我们更该思考:在生育这场生命传承的仪式中,我们究竟该为孩子保留多少人性温度,又该为技术设下多少不可逾越的底线?