顺风车的发展困境到底在哪里?

曾经被寄予厚望的顺风车,如今在出行市场里总显得有些尴尬。

这个诞生于共享经济概念的产物,既不像网约车那样能随叫随到,也不像公共交通那样价格低廉,更不像传统出租车那样有稳定客源。当人们谈起顺风车时,脑海里浮现的往往是司机抱怨接单难、乘客吐槽车难等、平台纠结盈利难的三重困境。

顺风车最根本的矛盾在于它试图在公益属性和商业属性之间走钢丝。平台希望用顺路车主的闲置座位解决出行需求,但现实中车主们更在意的是通勤路上能否顺带赚点油费。这种"顺路"的天然限制,导致供需匹配效率远低于纯商业运营的网约车。

当平台用补贴吸引车主时,会破坏共享经济的初衷;当减少补贴时,车主又大量流失。这种恶性循环让顺风车始终在"高冷精英车"和"黑车嫌疑"之间摇摆。

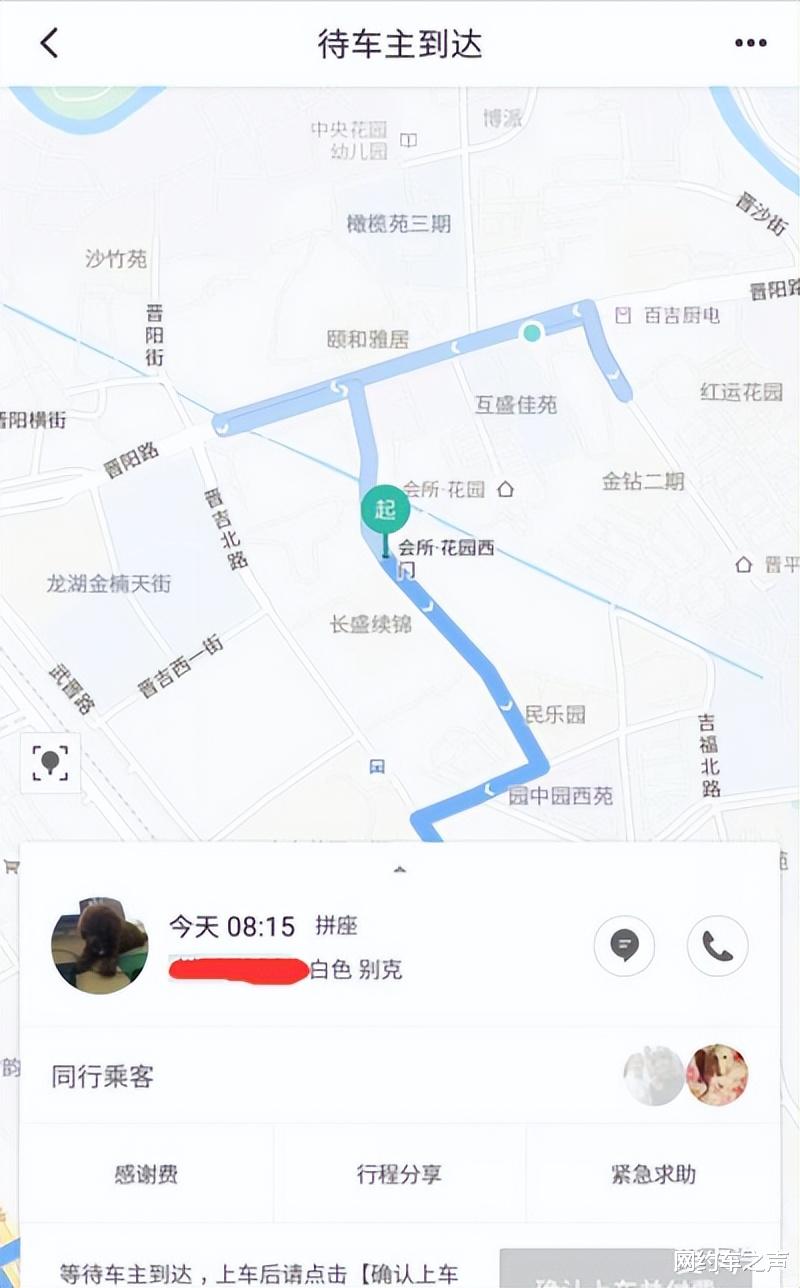

安全问题的紧箍咒越收越紧。自从某平台恶性案件发生后,各地监管部门对顺风车的监管尺度不断收紧。人脸识别、行程分享、夜间限制接单等安全功能成了标配,但这些措施也在无形中抬高了使用门槛。

年轻女性乘客可能因为夜间出行受限被迫改乘其他交通工具,而中年男性司机则抱怨人脸识别耽误接单效率。更棘手的是,平台既要承担比网约车更高的安全成本,又不能像出租车公司那样获得政府补贴,这种安全投入与收益的失衡正在消磨行业的积极性。

盈利模式始终模糊不清。滴滴曾透露顺风车业务只占总营收的5%,却消耗了20%的运营成本。

平台抽成比例普遍在10%左右,这个数字既要覆盖安全投入,又要维持服务器运转,还要考虑股东回报。当平台试图提高抽成时,乘客抱怨"顺风车比快车还贵";降低抽成则导致司机接单意愿下降。这种两头受气的局面,让顺风车成了平台不愿投入重兵的鸡肋业务。

政策层面的不确定性更像悬在头顶的达摩克利斯之剑。不同城市对顺风车的认定标准千差万别,有的地方要求每天接单不超过两次,有的城市却允许全职司机运营。交通部门既要鼓励共享经济,又要防范非法营运,这种政策模糊地带让平台不敢大规模投入。

某平台曾花费亿元升级安全系统,结果因为某个城市突然收紧运营标准,导致前期投入打了水漂。

这些纠缠不清的困境,本质上是共享经济与传统交通体系碰撞产生的阵痛。当人们期待顺风车成为破解城市出行难的钥匙时,或许更应该思考:这个模式是否真的适配中国超大城市的高密度出行需求?在效率与安全的天平上,我们究竟愿意为便利支付多少社会成本?这些问题的答案,可能比单纯讨论顺风车困境本身更有价值。