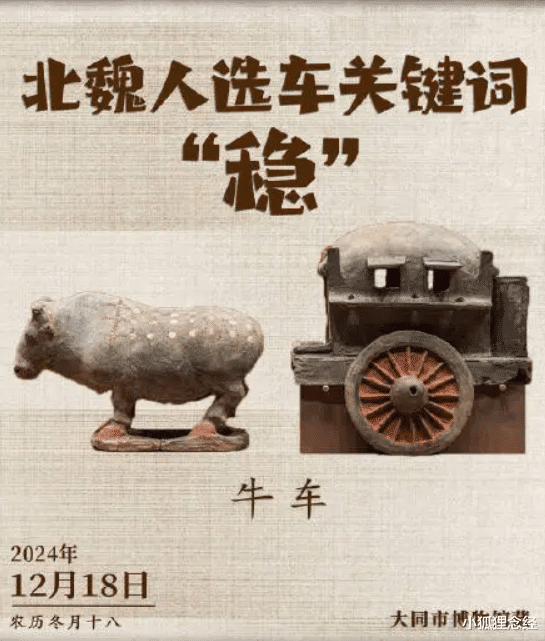

北魏贵族的"头等舱":当牛车碾压马车成顶级时尚

最近山西大同市博物馆火了!一件看似普通的陶制牛车文物成了"网红",参观者围着玻璃展柜感叹:"原来1500年前的'顶级豪车'是牛车啊!"这件收藏于北魏展厅的"出行神器",不仅揭开了一个时代的交通密码,更让我们看到古人对"舒适出行"的极致追求——在1500年前的北魏,坐着牛车招摇过市,可比开着宝马香车更有面子!

从"马力至上"到"牛车逆袭":一场改变出行史的审美革命

如果说先秦两汉是马车的天下,那北魏就是牛车的黄金时代。战国时期赵武灵王胡服骑射,汉代霍去病封狼居胥,马车一直是速度与力量的象征,相当于现在的"跑车"。但到了北魏,画风突然变了:贵族们纷纷抛弃拉风的马车,坐上慢悠悠的牛车,这背后藏着三个关键原因。 首先是"坐有坐相"的礼仪刚需。儒家讲究"立如松、坐如钟",马车跑得快但颠簸剧烈,贵族们穿着宽衣大袖坐在上面,别说保持仪态,连帽子都能颠掉。反观牛车,牛步稳重,车速平均每小时5公里,相当于现代人散步的速度,坐在车厢里就像坐在自家炕头,正襟危坐一整天都不带晃的。北魏重臣崔浩曾在《食经》里记载:"乘车之礼,牛首贵平,轭下贵安,所以养德也。"意思是牛车的平稳,能让人保持君子仪态,简直是移动的礼仪课堂。

其次是"私密空间"的社交需求。北魏汉化后,士族门阀兴起,贵族们出门不仅要体面,还要能在车上会客。马车车厢狭小,顶多坐两个人,牛车却能"豪华改装":车厢普遍长1.5米、宽1.2米,相当于现在的紧凑型轿车,能轻松坐下三四人。有钱人还会给车厢装可拆卸的木架车篷,冬天挂毛毡帷幔,夏天换竹编纱帐,车窗能开能合,简直是古代的"商务房车"。史书记载,北魏孝文帝迁都洛阳时,太后的牛车光帷幔就用了20匹蜀锦,车厢内还设有小桌案,能边赶路边批阅奏折。

最关键的是时代审美的转变。魏晋南北朝是中国历史上著名的"文人时代",士人追求"魏晋风度",讲究含蓄、优雅、从容。马车代表的武力崇拜逐渐过时,牛车的"慢生活"反而成了身份象征。就像现在有人觉得开跑车是暴发户,开复古老爷车才是品位,当时的贵族以乘牛车为雅,连陶渊明诗里都说"久在樊笼里,复得返自然",坐着牛车漫游山水,才是顶级的风雅之事。

牛车凭啥碾压马车?三大硬核优势让贵族欲罢不能

很多人纳闷:牛的速度比马差远了,为啥北魏贵族愿意"降速"?看看牛车的三大"黑科技",就知道古人有多会享受。

第一,悬挂系统领先千年。

北魏牛车普遍采用"双轭架牛"设计,牛肩上的木轭用牛皮绳连接车厢,相当于原始的"悬挂减震"。考古发现,大同出土的北魏牛车陶俑,车轮辐条多达28根(普通马车只有16根),轮轴处还刻有润滑槽,使用动物油脂保养,减少颠簸感。对比同时期的罗马马车,还在靠硬木轮直接碾压路面,北魏牛车的舒适性领先欧洲整整500年。

第二,豪华内饰堪比宫殿。

贵族牛车的车厢简直是移动奢侈品:地板铺着西域毛毯,座椅用辽东黑熊皮包裹,车厢四角装有青铜香炉,一路走一路飘着沉香味。山西出土的北魏壁画中,甚至有牛车车厢内置屏风的画面,屏风上绘着《竹林七贤》等文人画,车主坐在车里就能欣赏艺术。最夸张的是,有的牛车还设有"洗手间",用密封木桶暗藏车底,堪称古代的"豪华头等舱"。

第三,身份标识比马车更亮眼。

马车靠速度吸引眼球,牛车则靠"细节炫富"。北魏规定,五品以上官员的牛车可以用银饰车轭,皇室成员的牛车车轮必须包铜边,车篷颜色按等级划分:亲王用朱红色,大臣用青黑色,普通人只能用原色木篷。大同博物馆的镇馆牛车,车辕上刻有莲花纹(北魏佛教兴盛),车轮边缘镶嵌24颗琉璃珠,专家推测是北魏公主的座驾,光装饰品就值百两黄金。

从文物看历史:一辆牛车如何见证北魏汉化之路

这件藏于大同的北魏牛车,其实是孝文帝改革的"活化石"。北魏早期是游牧民族政权,骑马射猎是主流,孝文帝推行汉化后,才掀起了"牛车热潮"。首先,牛车的普及反映了游牧文明与农耕文明的融合。鲜卑族入主中原前,主要用马车和骑马,进入华北平原后,发现牛更适应农耕地区的路况,且饲养成本低(马吃精料,牛吃秸秆)。同时,儒家文化中的"仁政"思想,让贵族们觉得牛是"仁兽"(牛性格温顺,符合儒家提倡的"温良恭俭让"),乘牛车更符合士大夫的身份。

其次,牛车的形制变化体现了等级制度的强化。北魏汉化后,参照周礼制定了严格的车舆制度,牛车的大小、装饰、颜色都有明确规定,成为贵族身份的外在标志。就像现在的豪车品牌划分等级,当时的人远远看见牛车的车篷颜色,就知道里面坐的是几品官。这种"以车明礼"的制度,帮助北魏政权快速融入中原文化体系。

最有意思的是,牛车还成了佛教传播的载体。北魏佛教兴盛,很多牛车装饰有莲花、飞天等佛教元素,车主还会在车篷内绘制佛经故事。考古学家在河南出土的北魏石棺上,发现过牛车运载佛像的图案,说明当时的牛车不仅是交通工具,更是移动的宗教宣传工具。

当牛车遇见现代:古人的"慢哲学"给我们什么启示

看着博物馆里的北魏牛车,现代人可能会笑古人"效率太低",但细细琢磨,里面藏着大智慧。首先是对"舒适"的重新定义。在追求"速度至上"的今天,我们忙着赶路、忙着超车,却忘了古人早已懂得:真正的体面,是从容不迫。就像北魏贵族在牛车里品茗赏画,现代人何尝不需要在快节奏中留一点"牛车时间",享受生活的细节。 其次是实用与审美的结合。北魏牛车的设计,每一处改进都围绕"人的需求":为了保持仪态改进悬挂,为了社交扩大空间,为了身份标识增加装饰。这种"以人为本"的理念,比单纯追求速度更有温度,就像现在的新能源车,续航里程重要,乘坐体验更重要。

最深刻的启示,是文明融合的力量。北魏牛车的兴起,本质是游牧民族与农耕文明碰撞后的创新:用牛(农耕符号)的载体,承载中原(儒家文化)的礼仪,最终形成独特的北魏文化。这种开放包容的精神,正是中华文明生生不息的密码。

一辆牛车照见千年文明

从山西大同博物馆的陶牛车,到史书中记载的豪华牛车,北魏的"牛车现象"远不止是交通工具的演变,更是一个时代审美、礼仪、文化的缩影。当我们惊叹于古人的智慧时,更该看到:所谓历史,就是无数个像牛车这样的细节,串联起文明的轨迹。 下次再路过博物馆,不妨多看看这些"老古董",说不定一辆牛车,就能带你穿越千年,看见古人如何在实用中追求风雅,在变革中守护传统。毕竟,每个时代的"顶级时尚",最终都会成为历史长河中的吉光片羽,而真正永恒的,是人类对美好生活的不懈追求。

这篇文章通过北魏牛车的故事,串联起古代交通、礼仪、文化的变迁。你对文中哪个历史细节最感兴趣?或者想了解更多北魏时期的生活故事,欢迎在评论区留言讨论。