1979年党中央为何作出停止发行《毛主席语录》的决定?

2015年11月25日的英国议会上,英国财政大臣奥斯本提交了政府开支计划,列出了未来五年政府各部分的开支限额。

这一行为遭到了工党影子财政大臣麦克唐奈的反对,令在场所有人都没想到的是。

麦克唐奈竟然从上衣口袋里拿出一本“小红书”——《毛主席语录》,说道:“让我来引述一下毛的话”,引发了在场所有人的欢呼。

议长伯科紧接着敲响了锤子并说道:“肃静,我想听听书里怎么说的。”

于是麦克唐奈打开手中的《毛主席语录》读道:“我们必须向一切内行的人们(不管什么人)学经济工作。拜他们做老师,恭恭敬敬地学,老老实实地学。不懂就是不懂,不要装懂。”

这一幕也成为了英国议会的名场面之一,虽然后来英国议会澄清麦克唐奈的行为更多的是个人行为,但这也能看出来,《毛主席语录》在西方的广为流传。

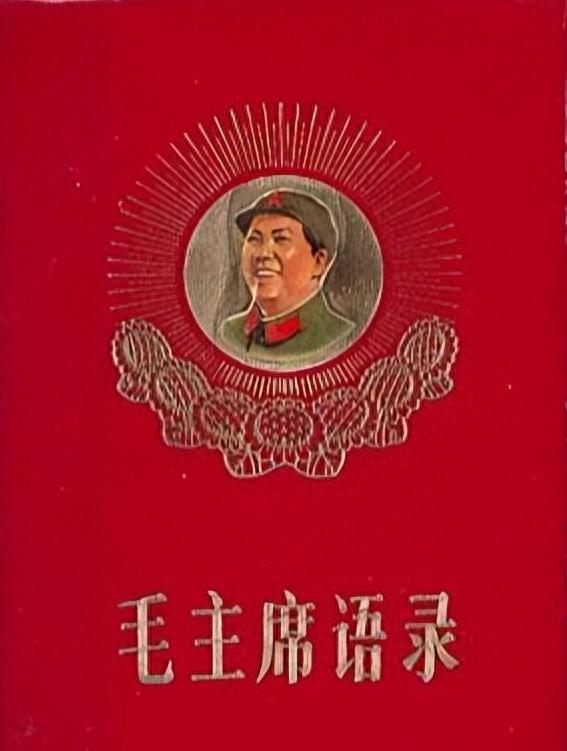

1964年,我国大地上诞生了一本特殊的读本——《毛主席语录》。这本小巧精致的红色书籍以其独特的魅力,在短短数年间席卷全国,并最终传播到世界各个角落。

鲜红的封面下,蕴藏着伟大领袖的智慧结晶,每一页都闪耀着革命的光芒。

很多人不清楚,为什么在七八十年代后,这本象征着一个时代的书籍,为何突然销声匿迹了呢?

从军报到全国:一场风靡全球的学习运动

1961年的一个平常日子,我国众将领在视察部队时,脑中闪过一个独特的想法,认为应该将毛主席的重要论述汇集成册,使战士们能够随时学习领会。

这个简单的念头,犹如一颗小小的火种,很快在军内引发了热烈响应。

《解放军报》社接下了这个重要任务,编辑们夜以继日地工作,终于在1964年1月5日完成了第一版《毛主席语录》的编纂工作。

这本小册子收录了23个专题,包含200条精选语录,浓缩了领袖思想的精华。

起初,这本书只是为全军政治工作会议准备的内部资料。然而命运似乎早已为它安排了一条不平凡的道路,1964年5月1日,《毛主席语录》正式出版并在军队内部发行。

为了方便携带,编辑们巧妙地选择了52开本的小巧设计,搭配醒目的红色塑料封皮。这独特的外观很快成为它的标志,让它在人群中脱颖而出。

《毛主席语录》一经面世,立即引发了军内的学习热潮。原本计划印刷420万册的书籍,在短短一年内就突破了1200万册的印刷量。

这本小册子的魅力不仅限于军营,很快就引起了全国各界的关注。各地各部门纷纷通过各种渠道向《解放军报》社索要这本书,有的甚至不惜派专人前往索取。

1965年,《毛主席语录》迎来了全新的版本,这次再版不仅增加了8个专题,使总数达到33个,语录数量也增至427条,总字数达到88000字。

这一升级版本的出现,犹如往沸腾的水中又添了一把柴,将全国范围内的学习热情推向了新的高峰。

从干部到战士,从工人到学生,整个社会都投入到了学习和背诵《毛主席语录》的热潮中。人们不仅将它作为学习的材料,更将其视为日常生活的指南。

在全国各地,人们以前所未有的热情投入到学习《毛主席语录》的活动中。

工厂车间里,工人们利用工作间隙背诵语录;田间地头上,农民们互相交流学习心得;学校里,师生们将语录融入课堂教学。

这本小小的红色书籍,成为了连接全国人民的精神纽带,激发着每个人心中的革命热情。

时代象征:红色书页的力量

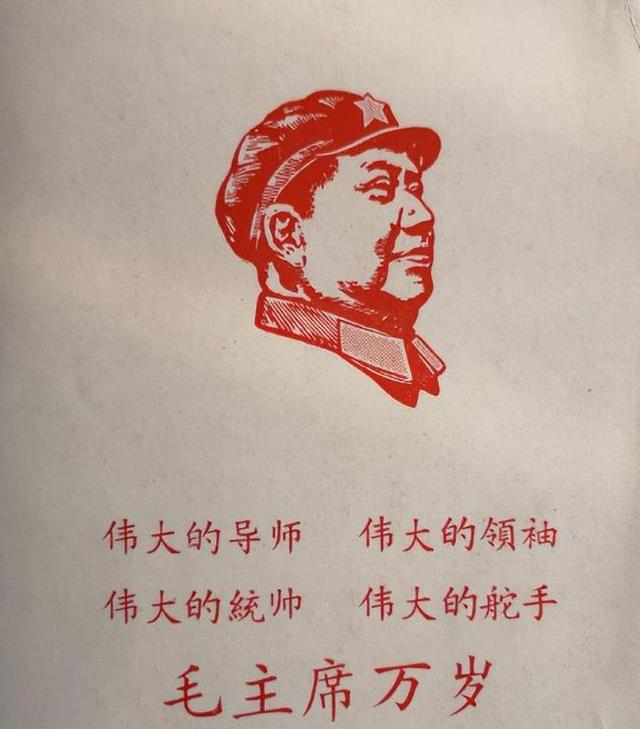

60年代左右,《毛主席语录》的地位达到了前所未有的高度。它不再仅仅是一本学习材料,而是成为了一种社会现象,一种生活方式。

无论是乘坐公共汽车,还是去商店购物,人们都会习惯性地将《毛主席语录》揣在怀中。它不仅是一本书,更像是一种精神寄托。

人们随时随地都可能需要引用其中的语录,或是用来表达自己的观点,或是用来解决日常生活中遇到的问题。

在这个时期,《毛主席语录》的影响力渗透到了社会的各个角落。

音乐家们将语录谱写成动听的歌曲,这些歌曲很快传遍大街小巷;学校里,老师们将语录编入教材,成为学生们必须掌握的内容;就连日常的问候语,也离不开《毛主席语录》中的金句。

为了满足社会各界对《毛主席语录》的巨大需求,全国各地的印刷厂开足马力,日夜不停地生产这本红色宝典。

到了1969年,《毛主席语录》的发行量已经达到了惊人的数亿册,成为了当时中国最畅销的书籍,没有之一。

然而,如此大规模的印刷生产也带来了意想不到的影响。由于纸张和塑料等原材料的大量消耗,其他出版物的生产受到了严重影响。

这种情况一直持续到1977年,当年恢复高考时,甚至连印刷考卷的纸张都出现了短缺,不得不紧急调用原本用于印刷《毛主席语录》的纸张。

在那个年代里,《毛主席语录》不仅仅是一本书,它更像是一面旗帜,引领着整个社会的思想和行为,各地民众通过学习、背诵和引用语录来表达对祖国的热爱。

无论是工作中遇到的困难还是生活中的琐碎小事,人们总能在《毛主席语录》中找到应对之策。

这种现象在一定程度上反映了当时社会的特殊氛围,《毛主席语录》成为了人们精神生活的中心,它不仅规范了人们的言行,也塑造了那个时代的价值观和世界观。

国际传播:从中国到世界的革命思想

《毛主席语录》的影响力并未局限于中国国内,它很快就跨越了国界,在世界舞台上掀起了一场思想革命的浪潮。

1967年,《毛主席语录》的外文版开始在多个国家发行,其中包括英语、法语、日语等多种语言版本。这些版本的出现,让领袖的思想得以在全球范围内广泛传播。

在亚洲,《毛主席语录》的日语版在日本引起了巨大反响,这本小红书很快成为日本知识分子和学生运动中的必读书目。

书店里,日语版的《毛主席语录》常常一上架就被抢购一空,许多日本青年被毛主席的革命思想所吸引,他们将这本书视为指导自己思想和行动的重要工具。

许多法国知识分子和学生将这本书奉为圭臬,他们在咖啡馆里热烈讨论毛主席的思想,将其与法国本土的哲学思想相互碰撞,产生了独特的思想火花。

即便是在与中国意识形态不同的美国,英语版的《毛主席语录》也取得了出人意料的销售成绩。许多美国大学生和反战人士对这本来自东方的革命读物产生了浓厚兴趣。

他们在这本小书中寻找着改变世界的力量,将其作为批判现实社会的理论武器。

在非洲和拉丁美洲的许多发展中国家,《毛主席语录》更是被视为反帝反殖的重要思想资源,当地的革命者们将这本书奉为战斗的指南,从中汲取革命的智慧和力量。

毛主席关于人民战争的思想,特别吸引了这些国家的革命者,他们试图将这些思想应用到本国的革命实践中。

但是这样的发展却偏离了毛主席本人的初衷。

从普及到消失:红色书页的终结

早在1958年3月,毛主席就在成都会议上说:“有些人对反对个人崇拜很感兴趣。个人崇拜有两种,一种是正确的崇拜,如对马克思、恩格斯、列宁、斯大林正确的东西,我们必须崇拜,永远崇拜,不崇拜不行。真理在他们手里,为什么不崇拜呢?……另一种是不正确的崇拜,不加分析,盲目服从,这就不对了。

1962年,三年困难时期期间,毛主席也在会议上做出了沉痛反思和自我检讨。

1970年12月18日,毛主席会见美国友好人士斯诺。在谈话中,毛主席一方面认为“总要有点个人崇拜”;另一方面又说:“现在就不同了,崇拜得过分了,搞许多形式主义。”

于是,1979年,我国社会迎来了一个重要的转折点,这一年中共中央宣传部发布了一份意义重大的通知:《关于停止发行〈毛主席语录〉的通知》。

这份简短的文件,宣告了那个传奇时代的结束,也标志着我国社会即将进入一个全新的阶段。

随着这份通知的下发,曾经风靡全国的《毛主席语录》开始从人们的视线中逐渐淡出。

然而,《毛主席语录》的影响并没有随着官方的停止发行而完全消失,特别是在中国的军人和第一代革命家中,这本书所包含的思想和智慧仍然保有一定的地位。

直到今天,《毛主席语录》在国际上的影响力并未完全消退,仍有不少国家的学者和政治活动家对这本书保持着浓厚的兴趣,他们从历史和文化的角度研究《毛主席语录》,从中寻找可以借鉴的智慧。

对于那些经历过那个年代的人来说,《毛主席语录》不仅仅是一本书,更是一段难以忘怀的记忆。有的人从中汲取了奋斗的力量,有的人将其中的某些语句作为座右铭,指引着自己的人生方向。

随着时间的推移,《毛主席语录》还逐渐成为了民间收藏的热门对象。

在各种拍卖会上,保存完好的《毛主席语录》常常以高价成交,特别是那些较为少见的版本,由于其稀缺性,更是受到收藏家们的追捧。

有的人将其视为一种怀旧的情结,有的人则将其作为研究中国近代史的重要文献。无论如何,这本小小的红色书籍,依然以其独特的方式影响着中国社会。

结尾

毛主席也曾教导我们:“不应该肯定我们的一切,只应该肯定正确的东西同时,也不应该否定我们的一切,只应该否定错误的东西。”