真不拿自己当外人?蒙古国不需要中国制造,但想要中国港口?

蒙古国,这个夹在中俄之间的内陆国家,近年来在国际舞台上频频展现其雄心。从打造中俄物流枢纽的陆港计划,到推动跨境铁路建设,蒙古国的经济战略似乎总在“独立自主”与“现实依赖”之间摇摆。尤其引人注目的是,蒙古国一面强调减少对中国制造的依赖,一面却将中国港口视为对外贸易的生命线。这种看似矛盾的选择,背后折射出的是地缘格局的必然性与经济博弈的复杂性。

地理宿命与港口依赖

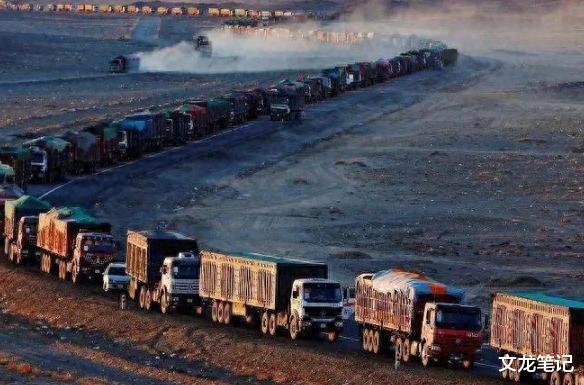

翻开地图,蒙古国的地理位置决定了其难以摆脱对邻国的依赖。作为东亚唯一的内陆国,蒙古国近九成的进出口货物需通过中国港口转运,其中天津港承担了主要角色。自1991年中蒙签署《关于蒙古通过中国领土出入海洋和过境运输的协定》以来,这条通道成为蒙古矿产出口的主动脉。即便俄罗斯远东港口近在咫尺,但海参崴等港口的冰封期、基础设施短板以及高昂的运输成本,使得中国港口成为更务实的选择。

蒙古国的经济结构强化了这种依赖。其出口商品从传统的肉奶制品转向矿产资源后,中国市场的需求成为关键驱动力。2022年中蒙贸易额达122亿美元,同比增长34%,中国包揽了蒙古国煤炭、铜矿等大宗商品的九成以上出口。即便蒙古政府近年来试图开拓日韩、欧洲市场,但地理距离与运输成本仍迫使这些货物需先经中国港口转运,再发往全球。

“去中国化”的尝试与困境

蒙古国对“经济自主”的追求并非新话题。自苏联解体后,蒙古国便试图摆脱单一依赖,近年来更通过“第三邻国”外交拉近与美日欧的关系。2023年提出的7个陆港计划,被视作其构建独立物流通道的里程碑——这些陆港旨在连接中俄铁路网,吸引欧洲资本开发蒙古矿产。然而,现实远比蓝图骨感:蒙古国规划的铁路终点仍是中国港口,所谓“物流枢纽”本质上是中俄贸易的过境站。

更耐人寻味的是,蒙古国在降低对中国商品依赖上的矛盾态度。其国内轻工业品、蔬菜水果高度依赖中国进口,重工业设备则多来自日韩。尽管蒙古政府宣称要发展本土制造业,但其300万人口规模与薄弱工业基础,使得这一愿景近乎空中楼阁。2025年蒙古议会批准的中蒙跨境铁路项目,本质仍是服务对华矿产出口——这条19.5公里的铁路贯通嘎舒苏海图与甘其毛都口岸,旨在将煤炭运输效率提升30%。可见,所谓“减少依赖”更多是政治表态,经济逻辑依然压倒性地指向中国。

地缘棋局中的夹缝求生

蒙古国的战略摇摆,本质上是小国在大国博弈中的生存策略。中俄关系的紧密性使其难以彻底倒向任何一方,而美国“印太战略”的渗透又让其看到平衡筹码的可能。例如,蒙古国曾高调邀请北约参与联合军演,却在2024年普京访蒙时高调宣布“俄蒙关系是地区稳定的基石”。这种外交上的“走钢丝”,在经济领域同样明显:既要借中国港口融入全球产业链,又要通过陆港计划向欧洲投资者展示“去中国化”的可能性。

但地缘现实终将消解理想主义。俄罗斯远东开发进展缓慢,欧洲对蒙古矿产的兴趣受制于运输成本与地缘风险,而中国“一带一路”倡议下的基建网络已形成虹吸效应。2025年中国港口吞吐量再创新高,天津、黄骅等港口的智能化升级进一步压缩了蒙古选择替代路线的空间。当泛亚铁路网逐渐成型,蒙古国若不能深度嵌入中国主导的贸易体系,其“物流枢纽”梦想恐将沦为纸上谈兵。

未来之路:务实还是冒险?

蒙古国的困境,恰是内陆国家发展模式的缩影。其陆港计划与铁路建设的推进,表面上展现着“经济多元化”的勇气,实则暗藏风险。若过度追求对华疏离,可能错失中国市场升级带来的红利——中国对稀土、铜矿的需求持续增长,而蒙古国尚未开发的塔温陶勒盖煤矿储量高达60亿吨,这些资源的变现离不开中国港口的高效运转。

另一方面,蒙古国对欧洲的期待或许过于乐观。德国、法国企业对矿产的投资意愿受制于绿色能源转型,且欧洲经俄蒙的陆路运输链尚未形成规模效应。相比之下,中国不仅提供港口,更通过“通道经济”重塑区域分工——天津港的保税区政策、中欧班列的衔接能力,正在将蒙古国从单纯的资源输出方转变为亚欧贸易的关键节点。

蒙古国的选择,终将回归现实主义的轨道。与其在“依赖”与“独立”间徒劳挣扎,不如以更开放的姿态参与中国主导的区域合作。毕竟,当全球经济重心东移已成定局,拥抱近邻的港口与市场,或许才是内陆国家破局的最优解。