日本牛逼啊,时隔3月才把74岁大爷救出来!家属:他想活着回来

2025年1月28日,日本埼玉县八潮市街头的一声巨响,划破了平静的日常。

74岁的卡车司机松本(化名)连人带车坠入突然坍塌的深坑,瞬间被吞没。

起初,这是一场与时间赛跑的救援——消防队、工程队蜂拥而至,媒体镜头聚焦现场。

但命运却在此刻露出残酷的獠牙:塌陷范围不断扩大,救援被迫中断。

官方给出的理由是“确保安全”,转而优先修复下水道系统。这一停,就是三个月。

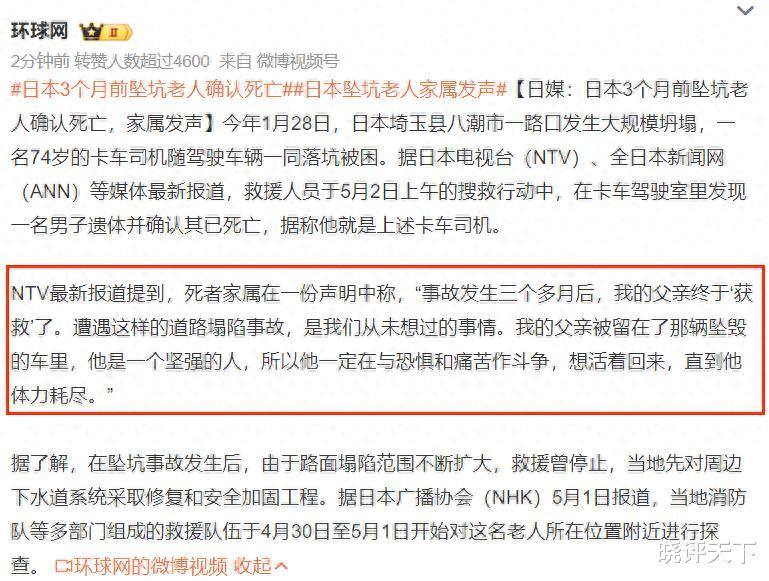

5月2日,当救援队终于在卡车驾驶室找到松本的遗体时,家属的声明字字泣血:“三个多月后,我的父亲终于‘获救’了……他一定在与恐惧和痛苦作斗争,直到体力耗尽。”

“获救”一词被刻意加上引号,仿佛是对这场迟来救援的无声控诉。

家属的悲痛中,藏着无数追问:为何修复下水道的优先级高于人命?为何探查行动拖到4月底才重启?

3. 是“工匠精神”还是效率之殇?事件引爆中日社交媒体。

有人感叹日本“严谨到固执”:“不见尸体不确认死亡,耗时三个月也要精细化操作”;

更多人则愤怒质疑:“如果坑里是政客或富豪,救援还会拖这么久吗?”

一条高赞评论写道:“地面塌陷是意外,但103天的等待,却是人祸。”

日本近年频发道路塌陷事故,仅2024年便超200起,多与老旧下水道系统有关。

松本事件暴露的不仅是救援机制的问题,更是基础设施老化的冰山一角——这个全球老龄化最严重的国家,连脚下的路都在“衰老”。

一场塌陷,困住了一个老人的生命,也撕开了现代社会的矛盾:

当“安全程序”成为拖延的借口,当“精细化”掩盖了效率的缺失,我们是否在文明的外衣下,丢掉了对生命最本能的敬畏?

松本的遗体被抬出时,家属说:“他一定想活着回来。”

这句话,或许该成为所有城市的警钟——比修复下水道更迫切的,是修复对生命的尊重。

互动:“如果救援黄金期只有72小时,我们该用怎样的速度与死神赛跑?”评论区留下你的观点→

图片来源网络 侵删