1961年,贺龙视察南京军区,见到许世友大怒:你个“和尚”不老实

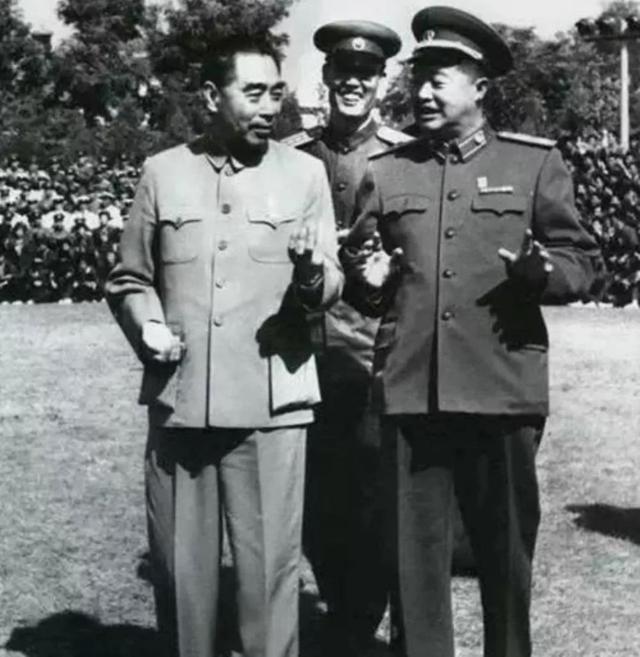

1961年4月的一天,时任国防工业委员会主任的贺龙、与身为解放军总政治部主任的罗荣桓一齐来到了南京军区驻地。

入春的南京城笼罩在一片绵绵细雨之中,蒸腾的雾气令紫金山的轮廓若隐若现。

两位已经年迈的共和国元帅走下军用吉普车后,便径直踩在泥泞的小路上。

他们一边听着麻雀叽叽喳喳的叫声、一边巡视着周围的一切。

“首长,南京军区司令员许世友前来报告”。

就在这时,一个粗犷的声音突然响起。

贺、罗两位元帅转头一看,许世友穿着军装、正笔挺地站在身后。

抗日战争时期,罗荣桓担任山东军区司令员兼政委,而许世友先后担任山东纵队3旅旅长、胶东军区司令员等职务。

从这一点来说,许世友是罗荣桓的老部下,彼此间的情谊自然要深厚一些。

罗荣桓笑着向前走了几步,打趣道:“当年打小鬼子的时候,咱们的日子苦,隔些日子才能弄一盘盐水煮黄豆喝杯酒,现如今我到你这儿来,不得拿两坛绍兴黄酒招待?”

许世友将军酒量大、爱喝酒可谓是名声在外,也正因如此、罗帅便时常以酒为题与他逗乐子。

见老首长有如此雅兴,许世友自然也不含糊,当即嘱咐身边的随从,准备酒菜为他们接风洗尘。

可就在这个时候,站在旁边一直沉默着的贺龙元帅却突然伸出手拦住了那名随从。

他微蹙着眉头看了一眼许世友,随后冷哼了一声:“好你个‘许和尚’,我们两个都亲自到南京来了,你还不老实!”

许世友8岁便追随拳师前往嵩山少林寺习武,16岁时因失手将欺男霸女的地主恶少打死,遂离家四处流浪,这才参加了革命。

也正因如此,战友、同志们便亲切地给他取了个“和尚”的绰号。

可看着贺老总一脸严肃、甚至是有着恼怒的模样,许世友一时间也不知该如何是好、怔在了原地。

北京与南京相距1000公里,贺龙、罗荣桓两位元帅为何要千里迢迢赶到南京呢?

在见到许世友之后,一直保持沉默的贺老总为何斥责他不老实呢?

1961年,正是“三年困难时期”将要结束之际,面对国家经济开始恢复,住在东交民巷8号院的贺龙元帅也萌生了出去转一转的念头。

毕竟在过去的漫长岁月里,他一直担任国务院副总理、中央军委副主席等职务,后来又被委任为国防工业委员会主任。

经济建设、国防建设两个重担压在肩头,让贺老总很难有自己的时间。

当然,独自一人远行实在有些无聊,于是贺老总便想到了同住在8号院的邻居罗荣桓。

虽然几个月前,罗帅再次出任总政治部主任,但他的身体情况一直不好,繁重的工作也让他有些力不从心。

与其继续闷在家里,倒不如拉上他一同出去转转,说不定对身体的恢复也有好处。

想到这一点,贺老总当即找到罗荣桓,并说明了来意。

听到这个提议,罗帅自然也来了兴趣,他连忙问道:“既然要出去,那究竟去哪里好呢?”

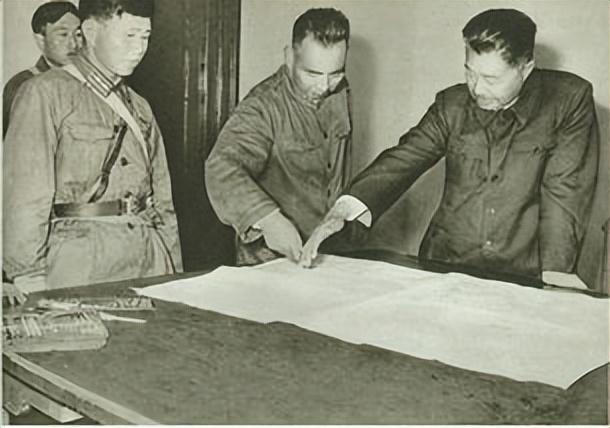

对于这个问题,贺老总早就想好了。

他径直走到墙上挂着的地图旁,伸出手指点了点南京这一坐标。

罗荣桓自然也是心领神会。

毕竟自己与贺老总都是戎马一生,新中国成立后便离开了部队,大多数时间都待在北京。

而贺老总之所以决定要去南京,必然是要到许世友的南京军区去看一看,多和地方上的部队接触接触,也能更多地掌握情况、更深入地了解战士们的思想。

说干就干,两人当天下午便向组织上提交了申请。

毛主席得知后,更是欣慰地点了点头,提笔便写下了“同意”二字。

只是令毛主席疑惑的是,在他的印象中,贺、罗两位元帅之间的交集并不多,为何此次却要一同出行呢?

当这个疑惑脱口而出后,一旁的罗荣桓嘴角露出难以掩饰的微笑。

“主席,我和贺老总的交情虽然是‘半路出家’,但终究也算日久见真情啊!”

原来,在那段跌宕起伏的革命岁月中,贺龙与罗荣桓碰面的次数可以说是屈指可数。

红军时期,贺老总带领手下的第20军参加南昌起义,而罗荣桓身在湖南,跟随毛主席参加秋收起义后便上了井冈山。

长征路上,罗帅一直跟随毛主席领导的中央红军,贺龙则率领红二、红六军团转战湘、鄂、川、黔、滇、康、青、甘多地。

一直到1936年10月22日,红军三大主力(红一、红二、红四方面军)突破重重险阻,在甘肃会宁胜利会师之后,两人才真正碰了面。

只不过,此时的贺龙人红二方面军总指挥,而罗荣桓只是红一方面军下属第一军团的政治部副主任。

两人之间的职级相差甚远,交情也并不多。

抗日战争爆发之后,贺龙任八路军第120师师长、陕甘宁和晋绥联防军司令员,主要活动范围都在大西北。而罗荣桓任115师政治部主任、山东军区司令员兼政委等职务,基本都是在山东、苏北一带抗击日军。

而当解放战争打响时,贺龙在西北战场主持后方工作,罗荣桓则去了东北、组建起了东北民主联军。

从这二十年的履历中不难看出,两人基本都是“井水不犯河水”,充其量只能说是认识,但互相之间绝不熟悉。

他们的联系真正密切起来,还是在新中国成立之后。

那个时候,贺龙、罗荣桓在组织上的安排下住进了东交民巷,成为了紧挨着的邻居。

但这也让周围的人着实捏了一把汗,毕竟两人的性格截然相反。

贺老总骨子里就露着一股江湖草莽的英雄气息,性格耿直豪爽、做事干脆利索、说话直来直去。

而罗荣桓元帅呢,平日里沉默寡言、做事稳重。

他们两个人凑在一起,很多人都猜测极有可能会产生矛盾,更有甚者直接提议,还是给其中一家另外安排寓所为好。

可当这个提议传到毛主席耳中后,他却直截了当地拒绝了。

“同志们之间就是要多接触嘛,哪有人生下来就认识一大群好朋友的?还是让他们相处看看嘛”。

事情发展的方向也正如毛主席所料,虽然贺老总与罗帅性格迥异,但相处起来却极为和谐。

闲暇时间,两人便各自背着包一同出行,直到傍晚时分才归来。

原来,贺老总和罗帅有一个共同的爱好,那便是钓鱼。

正是因为这个爱好,陌生的两人在短时间内就迅速拉近了关系,甚至成为了“铁杆钓友”。

而随着情谊的逐渐深厚,他们的话题便不再局限于“钓鱼”这件爱好上。

贺龙任副总理、军委副主席,罗荣桓担任总政治部主任,两人探讨更多的是如何将军队建设搞好,如何提高国防实力,如何让老百姓过上更好的生活。

时间来到1959年,由于严重的自然灾害,河南、山东、四川、安徽、黑龙江、湖北、湖南等重要的产粮省区受灾严重,新中国面临着建国以来最严重的经济困难。

在这三年时间里,以毛主席、周恩来为首的中央领导人心急如焚。

好在全国上下一心,困难时期终于快要度过,国民经济也开始回暖。

彼时,已经65岁的贺龙决定出去走一走、看一看,为了不至于让行程过于孤独,他特地邀请罗荣桓一同前行,并决定前往南京。

经过一路的颠簸,二人终于在清晨来到了南京军区驻地。

当时天空中飘着濛濛细雨,贺、罗两位元帅就这样漫步在雨中,看着远处紫金山朦胧的轮廓,不禁感慨万千。

就在这时,身为南京军区司令员的许世友匆匆赶来,刚一见面便和老首长罗荣桓寒暄起来。

可是突然之间,在一旁一直保持沉默的贺老总却突然问起:“战士们情绪怎么样?”

对于这个问题,许世友有些摸不着头脑。

按理来说,首长来到军区视察,问得最多的都是战士们训练如何、作战能力如何,可贺老总为什么冷不丁问起战士们的情绪来了呢?

虽然心中疑惑,但许世友还是赶忙回答道:“这个您放心,战士们的情绪都好着呢,每天脸上都乐呵呵的……”

可还未等他把话说完,贺老总板着脸、再次开口问道:“战士们每个月的口粮有多少啊?”

听到“口粮”二字,许世友张了张嘴、却如鲠在喉。

眼下正值国家困难时期,各地的粮食都十分紧缺,许世友早就听说,毛主席号召领导干部们节约粮食,并带头将自己的口粮定为每月26斤,每天连一斤粮食都划不到。

沉默了许久之后,许世友低垂着脑袋、长长叹了一口气。

“贺老总,军区里的粮食也已经捉襟见肘了,干部们每天供应的粮食只有一斤……”

看着对方那垂头丧气的模样,贺龙元帅的眉头开始紧蹙起来。

他冷哼了一声,指着许世友质问道:“干部每天一斤粮食,那普通士兵们能分到多少?是不是还不到一斤呢?”

“大家伙儿每天连饭都吃不饱,饿着肚子保家卫国,情绪能好到哪里去?”

见对方如同做了错事的孩子一般低头沉默,贺老总只能紧咬着牙关最后批评道:“好你个‘许和尚’,在我们俩面前还不老实”。

贺老总生气也不是没有道理的。

普通人每天只吃一斤粮食,都很难填饱肚子,更何况士兵们每天训练、体力消耗巨大,饭量也比寻常人大得多,那么点粮食根本就不够吃。

紧接着,罗荣桓才对贺龙说道:“看来,毛主席同意咱们两个出来走走,还是别有深意的”。

早在多年以前,毛主席就曾反复强调过这样一句话。

“没有调查就没有发言权”。

正因如此,毛主席就提倡干部们通过实地走访和劳动,去了解每个地方的实际情况,进而制定“接地气”的政策。

而毛主席外出视察的例子更是数不胜数。

1950年时,他就前往哈尔滨,视察工业恢复工作。

1952年视察黄河,提出治理黄河的水利工程计划。

1964年视察大庆油田,推动当地的工业建设。

……

每一次出行,毛主席都能敏锐地察觉到各地的利弊关系,并进行总结。

而这一次,贺龙、罗荣桓来到南京军区,也发现了因粮食短缺,战士们无论是身体上、还是情绪上都有些低迷的问题。

许世友虽然挨了批评,但还是解释道:“我们军区已经开展‘自给自足’运动,干部们每周抽出两天开垦荒地,虽然口粮还是紧缺一些,但总归是断不了粮”。

听到这样一番话,贺龙元帅的脸色才缓和了一些,颇有些欣慰地点了点头。

在接下来的两天时间里,贺、罗两位元帅与许世友几乎都是在军区靶场里度过的。

他们要么观看战士们训练打靶,有时还会心血来潮亲自上阵。

贺老总拿起一把五六式半自动步枪,瞄准之后毫不犹豫地扣动扳机,百米外的靶子应声到底。

这时,贺老总扭头笑着对许世友问道:“现在这装备,比起当年你在万源保卫战那会儿用的汉阳造强多了吧?”

话音落下,许世友竟有些恍惚。

毕竟近30年时间过去了,贺老总竟然还清楚地记得当初自己在万源县死守阵地的事情,着实令他有些感动。

转眼间,南京一行很快就要过去,贺龙、罗荣桓也准备返回北京。

临行之时,许世友特地抱来一个坛子塞到了车上。

贺老总见状连忙摆手制止,毕竟困难时期还未完全度过,自己到南京视察反倒先收下一坛美酒,自然不像话。

可许世友却使劲晃了晃酒坛,笑着说道:“首长,这可是正宗的绍兴黄酒,我没舍得喝完、还剩一半,您总不能连这个都不收下吧”。

听到这番解释,贺老总将信将疑地接过,果真只是半坛酒,这才收了下来。