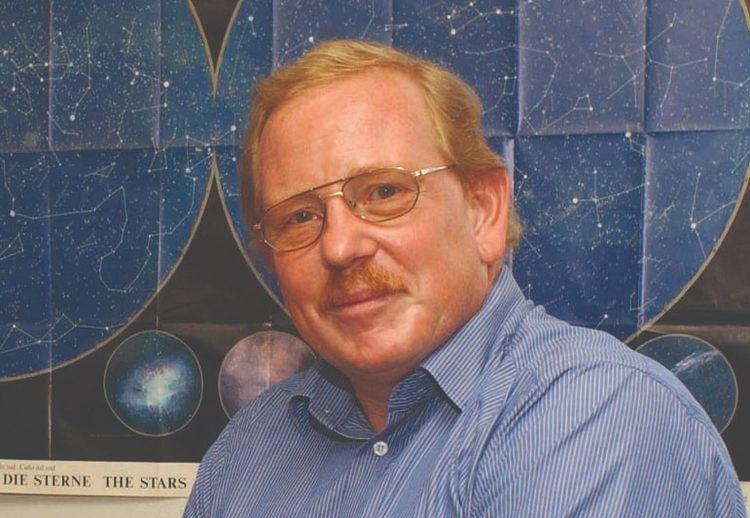

欧洲诺奖得主不准中国单干,要求在太空项目中合作,否则撑不下去 欧洲诺贝尔奖得主莱因哈德・根策尔最近发表了相关言论,称中国若想塑造未来太空探索格局,需将技术势头转化为制度上的持续性,还提到国际合作是大型航天工程的主流趋势,这番表态在国际科技圈引发讨论。 这可不是普通人的观点,而是诺奖大佬的行业见解。你要说欧洲人真怕中国太空走偏路,其实更像是怕自己掉队。 说到根策尔的观点,他核心提到航天领域比拼的是耐力而非速度,中国需重视制度层面的长期持续性,同时强调大型科研工程单个国家难以独立承担,国际合作是重要路径。 这个说法其实挺有欧洲老派的优越感,像极了冷战时期西方总觉得自己是世界中心。根策尔的潜台词摆得明明白白:欧洲的合作框架才是可借鉴的模式,否则你中国再厉害也难长久领跑。 《亚洲时报》报道里,这种论调其实并不少见。再看欧洲自己,冷战时期美欧搞了不少航天合作,但背后也不是铁板一块。 欧洲太空预算隔三差五就因政治风向骤变被砍,项目能不能持久搞下去,完全看哪国政府心情。相比之下,中国航天这几年风雨无阻,政策稳得一匹,根策尔这番话其实有意忽略了中国早已具备的制度耐力。 2011 年美国出台了沃尔夫修正案,直接禁止 NASA 和中国航天合作。国际空间站本来是全球合作的典范,可中国人连门都没让进。被排斥在外,中国人没闹情绪,反而一门心思搞自主研发。 过去十年,中国航天投入连年上涨,每年都能整出新花样,不仅能发射空间站,还能月球采样、火星着陆。 嫦娥探月的数据早就对全球科学家开放,中国空间站也欢迎别国来合作。中国的太空项目不是关起门来搞独角戏,而是愿意和全世界分享成果。说白了,中国是真正的长期主义选手,耐力早已用成绩说话。 其实欧洲人现在强调 “合作”,更多是利益驱动。国际空间站快退役了,欧洲没了主场,焦虑感呼之欲出。 毕竟欧洲担心太空新规则被中国主导,到时候自己发言权就悬了。根策尔提及的 “合作”,背后其实是希望通过联合缓解巨型工程的经费压力,但本质上仍想维持自身在规则制定中的话语权。 这算盘打得挺精明。不过现实很骨感,欧洲太空项目最近几年资金紧张,预算一缩水,不少规划都得往后拖。要说对 “持续推进” 的担忧,欧洲人比谁都着急。 表面上说是为了全球利益,其实更多是看中中国的投入和技术,想搭顺风车。可要真合作,还得讲平等、讲互惠,别只想着让别人当陪跑。 中国的太空之路,早就证明了自己。外界的说教听多了,大家都明白道理:合作当然好,但得平等互利。中国不需要谁来 “批准” 才能搞航天,更不需要谁来指点江山。 人类命运共同体不是一句口号,而是要大家一起干、一起分成果。谁真心合作,谁就能搭上这趟快车。 参考资料:诺贝尔物理学奖得主根策尔:与中方研究团队合作紧密,中国学生中有很多后起之秀 环球时报-环球网 2025-11-06 17:36