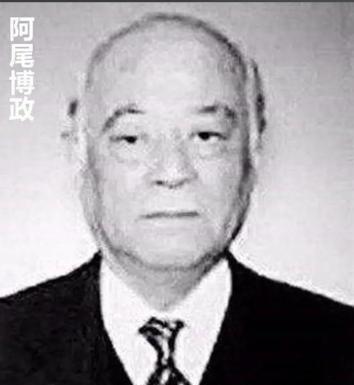

抗战结束之后,日本有一支神秘的部队,一直潜伏在中国,从来不露面,却对中国造成的危害极大。这支就是由日本间谍组成的队伍。 2016年,阿尾博政刚把一份带有关键信息的信封递给中国工厂人员,还没来得及反应,国安干警已经把他拿下。 阿尾博政不是普通的商人,也不是路过的学者,他阿尾博政早在上世纪七十年代就踏足中国,那时中日之间的交往刚刚恢复,他的身份是经济研究专家,但真正的任务是收集各类敏感数据。 他几乎跑遍了中国重点工业基地和交通枢纽,以投资顾问的名义参加各种会议,从厂区到铁路沿线,他记下每一个战略信息,然后悄悄传回日本。 几十年间,他不断变换身份,表面低调内心精明,最终被抓,身后却藏着庞大的间谍网络。 与他同时期被查处的日本人还有很多。这些间谍常常伪装成游客、公司职员或学者,混迹于旅游区、资源考察团等各种场合。他们用相机拍下军事设施,也会雇人收集文件和数据。 有人在海南海边观察潜艇基地,有人在山东假装调研温泉实际测绘地形。他们动作谨慎,不敢大张旗鼓,却总能打探到关键细节。 这些事情只是冰山一角,实际上,许多日本人在中国境内外一直偷偷摸索着各种信息,一旦被发现才引起关注。 这些间谍为何能如此隐蔽?根本原因在于日本情报系统一直保持高度组织和灵活变通。 从战后日本政府和民间企业携手合作,到改革开放以后,大量日本企业以投资、技术交流等名义,把间谍行为藏在正常贸易里头。 他们有自己的信息提取通道,也会利用各种新科技工具,不断更新手法防止被查。许多间谍甚至以很普通的身份出入中国,对外毫无异常,暗地里却建立了高效情报网络。 中国方面的反制其实也在持续升级,特别是《反间谍法》实施后,多起案件被公开处理。被查处的间谍中,有的被判刑,有的遣返日本,但外界其实很难掌握所有细节。 日本官方大多不回应这些案件,也很少有间谍会公开身份,通常都是悄悄消失在视野中。 中日两国在表面合作背后,实际上始终有一场暗战在持续,情报收集和反间谍行动像是两只看不见的手,不断角力。 日本情报人员在中国的渗透已经很久了,他们的间谍组织有着长期积淀,从上世纪初的特殊学堂到后来的商社伪装,始终把中国视为重点目标。 他们不光关注军事,大量民用经济、科技、交通领域也成了重点收集对象。随着中日关系和国际环境变化,间谍行为有时隐蔽有时疯狂,每逢中国重大建设或技术突破,就会有更多日本间谍介入调查。 即使一些间谍已经案发,但整体情报系统依旧活跃。贸易、科技、社会交流给间谍活动提供了更多方便。技术进步让他们通过无人机、智能设备、网络工具获得信息。 如今中日关系发展越快,双方情报战也越加隐秘。中国防范间谍的工作压力巨大,也让外部对日本间谍网络的真实情况始终抱有疑问。