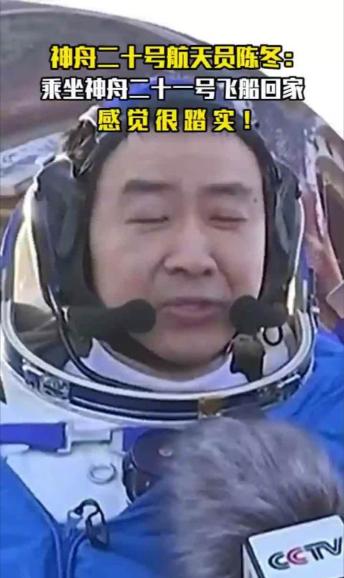

谁都没有想到,神舟二十号航天员陈冬回到地面第一件事不是紧急与家人取得联系,而是第一时间感谢了我们伟大的祖国。11月14日,返回舱稳稳降落在东风着陆场,刚走出舱门、还带着太空风尘的他,面对镜头声音略带沙哑却无比坚定:“感谢所有为我们安全返回保驾护航的人们,感谢祖国,我们回来了,我为伟大的祖国感到骄傲!” 要知道,这一天的东风着陆场,从清晨就透着不一样的郑重,气象监测团队提前一周就开始24小时滚动研判,确保风速、能见度完全符合返回要求。 空中搜救分队的五架直升机早就完成了检修,机长们平均4000小时的飞行经验,让每一次转向、每一次悬停都精准得像教科书。 地面上,新型搜救车、医疗保障舱、饮食补给车一字排开,医护人员带着适配太空环境的体检设备,就盼着英雄们平安落地。 16时40分,返回舱带着橘红色的尾焰划破天际,稳稳扎进荒漠,当舱门打开的那一刻,全国无数屏幕前都响起了欢呼。 神舟二十号乘组的陈冬、陈中瑞、王杰依次出舱,脸上带着太空失重留下的些许浮肿,却难掩眼里的光,健康状态全员达标。 很少有人知道,他们在轨驻留的204天里,不仅刷新了中国航天员单乘组在轨时间纪录,还完成了30余项科学实验,甚至徒手维修了一次空间站外部设备,每一个动作都牵动着地面无数人的神经。 陈冬那句沙哑却坚定的感谢,其实藏着太多不为人知的支撑。 从火箭发射时的零失误推进,到在轨期间的精准测控,再到返回时的无缝衔接,背后是数十万航天人几十年如一日的坚守,是国家对航天事业不计成本的投入。 作为国际观察者,我见过不少国家的航天返回场景,有的忙着对接商业赞助采访,有的聚焦个人荣誉表彰,像中国航天员这样第一时间把“祖国”放在嘴边的,真的格外触动人心。 这绝不是什么提前排练的话术,204天的太空漂泊里,他们与地面的每一次通话,听到的都是“祖国永远是你们的后盾”,遇到的每一次技术难题,都有全国顶尖的团队连夜攻关。 说白了,航天从来不是孤军奋战,陈冬感谢的,是那些在荒漠里调试设备的工程师,是在实验室里推演数据的科学家,是在发射场默默坚守的保障人员,更是这个愿意为梦想倾注力量的伟大祖国。 网友们的反应特别真实,直播间里“硬核中国航天”“向英雄致敬”的弹幕刷满屏幕,不少学校组织学生集体观看返回直播,孩子们举着小红旗喊“我也要当航天员”。 还有人晒出自己的经历,说爷爷特意提前炖了肉,等着看航天员出舱,老一辈人对国家强大的执念,在这一刻和年轻人的热血完美契合。 其实国际社会也在关注,外媒纷纷报道中国航天的“204天纪录”,有人感慨中国航天的进步速度,有人认可这种“举国同心”的发展模式。 要知道,太空探索从来都是高风险领域,没有强大的国家实力做支撑,没有全民的支持做后盾,很难走得这么稳、这么远。 陈冬先感谢祖国,不是忽略小家,而是他比谁都清楚,正是祖国的强大,才让他们能平安出征、顺利归来,才能让家人的牵挂有了最坚实的依托。 这种把个人理想融入国家发展的情怀,不只是航天人的专属,更是每个中国人刻在骨子里的共鸣——国家好,我们才会好。 中国航天从无到有,从近地轨道到深空探索,每一步都离不开这份家国同心,而航天员们的每一次出征与归来,都在把这份情怀传递给更多人。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!

![[比心]别再只盯着“航天员回家”了!这次神二十乘组改乘神二十一返程,看似只是一次任](http://image.uczzd.cn/13427180903116318986.jpg?id=0)