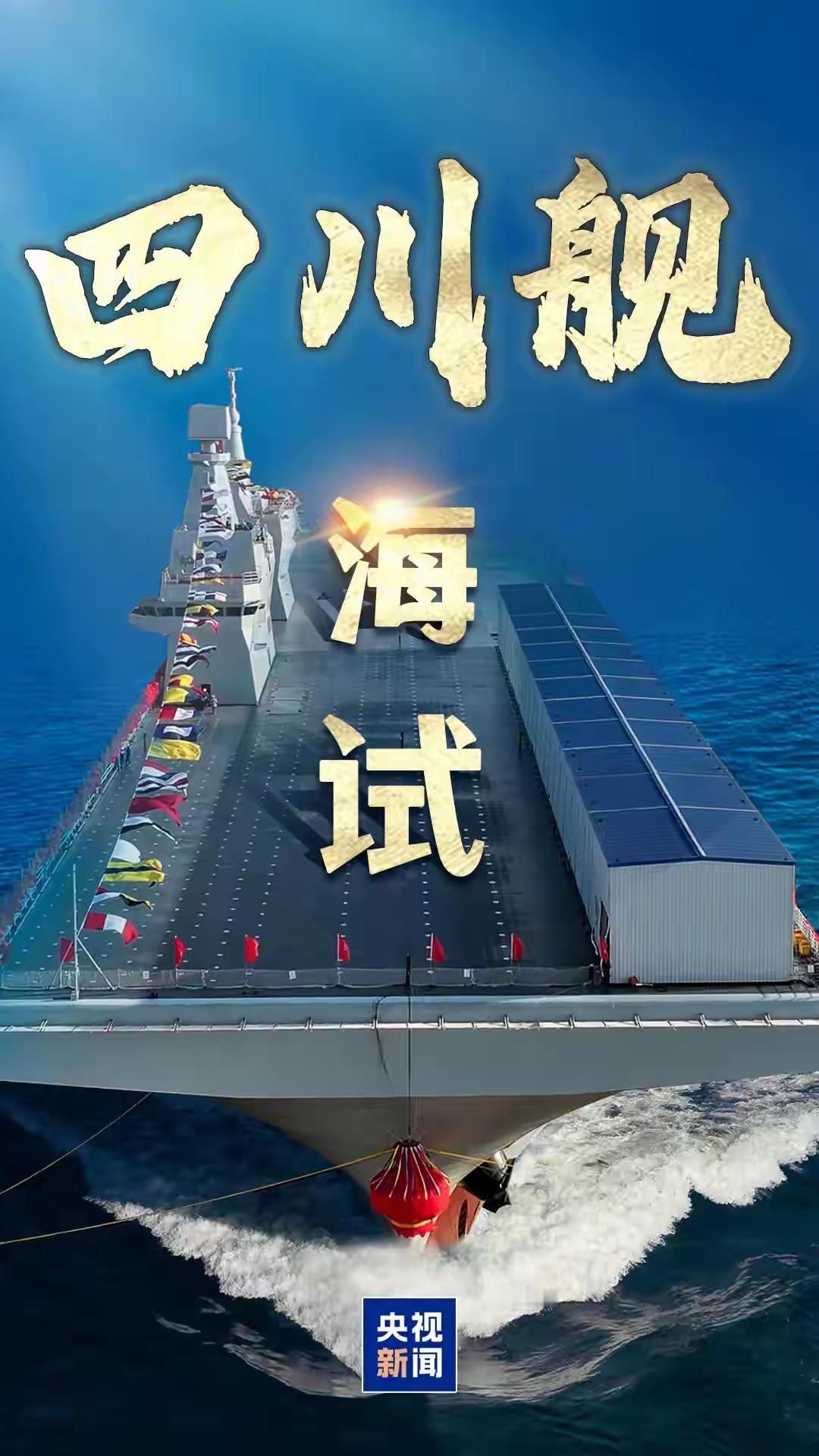

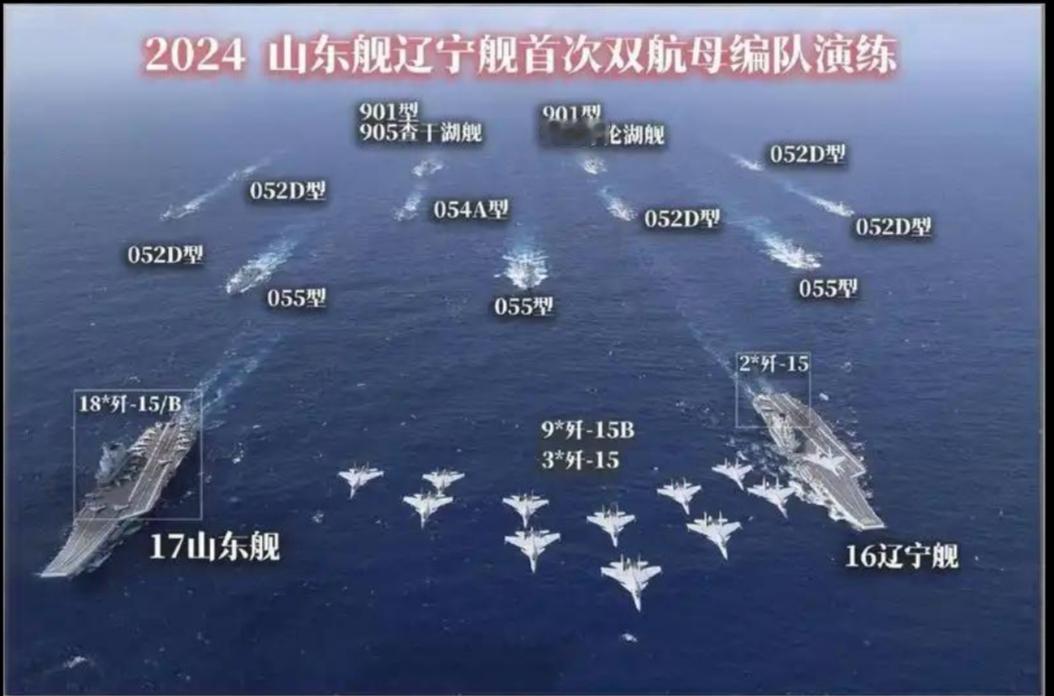

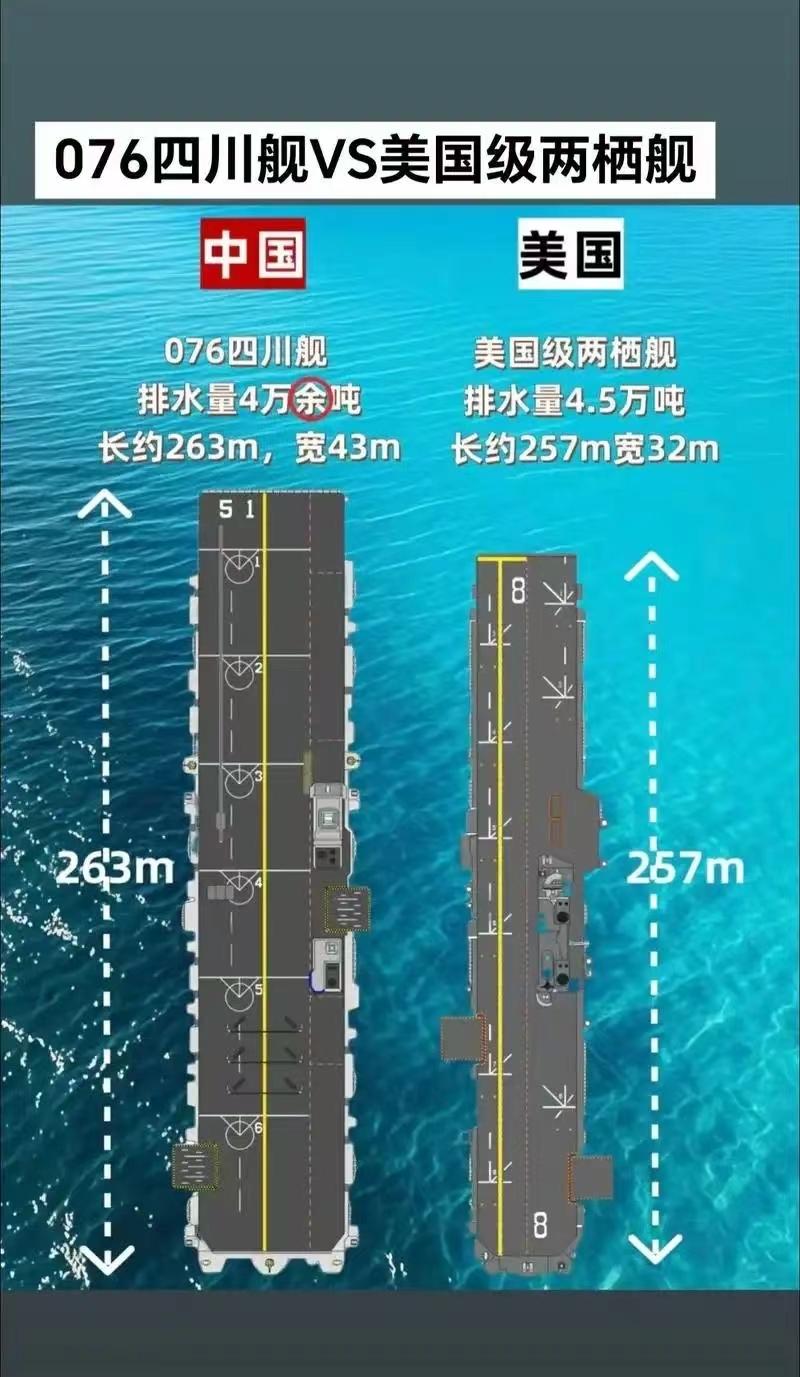

2025年11月14日上午9时,上海沪东中华造船厂码头,我国076两栖攻击舰首舰“四川舰”解缆启航,缓缓驶向碧波大海,开启其首次航行试验。 仅仅数日前,中国第三艘航母——8万余吨的福建舰才完成一系列重要测试,如今,又迎来4万余吨的076两栖攻击舰海试。 这种高密度、快节奏的新舰艇亮相,被军迷们形象地称为“下饺子”,而这盘“饺子”的规格与内涵,正在发生质的飞跃。 076两栖攻击舰作为中国海军新一代两栖作战舰艇,其设计理念与技术应用均有重大突破。 从已公开的信息来看,076型采用直通甲板设计,具备更强的航空作业能力,能够搭载更多种类的直升机乃至无人机。 更引人注目的是,有迹象表明076可能配备了电磁弹射系统,这在全球两栖攻击舰中尚属首创,意味着它有可能搭载固定翼战机,从而大幅提升其航空作战能力。 两栖攻击舰在现代海军中扮演着独特角色,它既不像航母那样专注于制空制海,也不像传统登陆舰那样局限于平面登陆。 076的出现,标志着中国海军两栖作战能力正从“平面登陆”向“立体投送”转变,从“近岸攻坚”向“远海打击”拓展。 这种转变,与中国维护海外利益、参与国际安全事务的需求高度契合。 值得注意的是,076首舰被命名为“四川舰”,延续了中国海军以省份命名两栖攻击舰的传统,此前的075型首舰命名为“海南舰”,而076选择“四川”这一内陆省份,既体现了国家对所有行政区划的重视,也象征着全民对海权的共同意识。 从战略角度看,076的海试并非孤立事件,它与福建舰的测试进度相衔接,形成中国海军力量建设的又一个小高潮。 这种有序衔接、梯次发展的模式,显示出中国舰艇研发、建造体系已趋于成熟,能够支撑多型号、多批次舰艇的并行发展与持续升级。 与国际同类装备比较,076的出现正在改变全球两栖攻击舰的力量格局,美国海军长期以来凭借“美国”级和“黄蜂”级两栖攻击舰在该领域保持领先,而076的电磁弹射设计等创新,预示着中国海军在两栖作战理念和技术应用上正在形成自身特色。 有军事观察家指出,076可能更加注重无人装备的集成使用,从无人机到无人艇,再到无人潜航器,这种“有人-无人协同”的作战模式,代表了未来两栖作战的发展方向。 此外,076很可能在指挥控制系统、战场感知能力和信息化水平上有显著提升,使其不仅是一款投送平台,更是一个海上作战节点。 中国海军从早期的“空潜快”为主,到现代以航母、两栖攻击舰为核心的力量结构转变,仅用了短短二十余年。 这种快速转型背后,是国家综合实力的支撑和科技水平的飞跃,076的海试,既是这一进程的最新注脚,也是未来发展的风向标。 随着076驶向试验海域,中国海军“下饺子”已进入更加注重质量、技术与战略需求相匹配的新阶段,这不再仅仅是数量的积累,更是能力的跃升和体系的完善,标志着中国海军建设进入了一个全新的历史时期。 076两栖攻击舰的海试,表面上是一艘新舰艇的测试,深层次却折射出中国海军建设的独特路径与战略智慧。 中国海军发展没有简单复制其他大国的发展模式,而是走出了一条符合自身需求的特色道路,在航母与两栖攻击舰的关系上,中国选择了并行发展、功能互补的策略。 福建舰侧重制空制海,076侧重两栖投送与登陆作战,二者既各有专攻,又能在必要时形成合力,这种“组合拳”式的力量建设,比单一追求某类舰艇的数量更具战略弹性。 尤为值得关注的是,076可能搭载的电磁弹射技术,这是典型的“跨越式发展”思维,当 大多数国家的两栖攻击舰还停留在短距起飞/垂直降落阶段时,中国直接将航母级别的技术移植到两栖平台,这种技术共享与跨平台应用,极大提高了研发效率,也催生了新的能力增长点。 中国海军“下饺子”常被外界关注的是速度,但更为重要的是其背后的系统规划。 从052D驱逐舰到055万吨大驱,从075到076两栖攻击舰,从山东舰到福建舰,中国海军装备发展呈现出清晰的梯次结构和连贯的技术脉络,这不是简单的装备更替,而是整个作战体系的迭代升级。 076的出现还反映了中国对两栖作战理论的创新,传统两栖作战强调滩头攻克与平面登陆,而076可能更强的航空作业能力,预示着中国海军更加注重垂直包围、超视距登陆等现代两栖战术。 这种从“海洋到陆地”的贯通能力,对于维护国家主权和海外利益具有重要战略价值。 中国海军建设的智慧还体现在注重自主创新与技术储备的平衡,在吸收现有技术的同时,始终保持对前沿领域的探索,如无人装备集成、电磁弹射应用等,这为未来海军形态变化预留了接口。 076海试不仅是一艘舰艇的里程碑,更是中国海军从近海防御向远海护卫转型的具体体现。 这种转型不是盲目扩张,而是基于国家利益和战略需求的理性选择,体现了中国作为负责任大国对海洋安全与稳定的贡献。