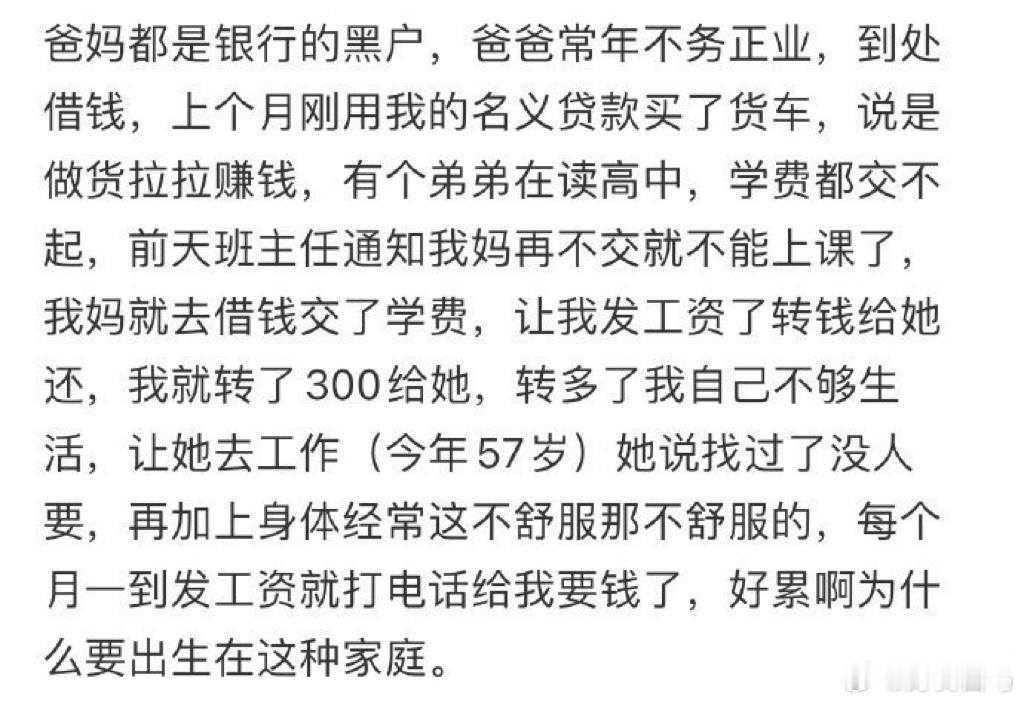

最近网上有个关于“啃老”的说法挺戳心窝子的。有人把不同家庭给子女支持的区别,总结成了三种情况:富人的给钱叫“传承”,中产的帮忙叫“托举”,而穷人的付出,反而被说成是“被啃老”。这话听着有点扎心,但确实反映了很多家庭的现实困境。 先说说这个比喻为什么能引起这么多讨论。它像一面镜子,照出了不同家庭资源分配的差距。富人家庭给孩子一套房,可能就像普通人买杯奶茶,生活完全不受影响;中产父母帮付个首付,可能要紧巴巴过几年,但还能维持基本生活;而贫困家庭给孩子交完学费,可能饭桌上就少了个肉菜。同样的“父母给钱”,背后的重量却天差地别。 但我觉得,不能简单用给钱多少来定义是不是“啃老”。真正的“啃老”,不是看拿了父母多少钱,而是看拿钱时的态度和方式。见过毕业三年还在家打游戏,理直气壮让父母养着的年轻人;也见过农村孩子靠着父母种地挣的学费读完大学,工作后马上反哺家庭。前者哪怕只要父母一百块也是啃老,后者就算用了父母积蓄读书,也是爱的循环。 这个说法会引发共鸣,是因为它戳中了很多年轻人的生存焦虑。现在房价高、就业难,很多看似“独立”的年轻人,背后都离不开父母或多或少的支持。有人因为不好意思“啃老”硬扛着,有人却把父母的付出当作理所当然。这种矛盾让很多人都在思考:到底什么样的帮助是合理的?接受多少才算不过分? 其实换个角度想,父母对子女的支持,从来就不是简单的数学题。它背后是情感,是期待,更是一个家庭共同的未来规划。健康的家庭关系,不应该用“给多少钱”来衡量亲情厚度,而要看这种支持是不是双向的、有温度的。子女懂得感恩,父母给予适度,这样的互动才能让支持变成真正的“托举”,而不是单方面的消耗。 话说回来,现代社会的生活压力确实让代际支持变得普遍。但重要的不是支持本身,而是我们如何看待这份支持。是把父母的付出当作躺平的借口,还是把它转化为前进的动力?是认为理所当然,还是心怀感激并努力回报?这或许才是判断是否“啃老”的真正标准。 你家是怎么看待这个问题的呢?欢迎在评论区聊聊你对“啃老”的理解~